とある屋内。比較的広いスペースを持つ空間に1人の少女が立っている。少女は、右前腕部で鈍い輝きを放つ決闘盤 ― AMP24型回転盤 『

「いっけ!」 場が場なら、はしたなくみえるほどの叫びと共に少女は決闘盤をぶん投げた。

(完璧)

自賛したくなるほどのスローイングは――

「あれ? アブロオロスが……弾かれ……た?」 (これって失敗?)

その場の全員 ― 堅い絆で結ばれたチームメイト達 ― によって暖かく迎えられる。

「真面目にやれ! この下手糞」 「またか」 「……」 「ミィさんの珍プレー集はいりまあす」

罵倒と溜息と無言と茶々で。それはチームバーストの比較的ありふれた日常風景。

「も、もう一度。セカンドスロー……やった! できたできた! ダイレクトアタックです」

「2600減らして5400。なぜ失敗したのか。なぜ成功したのかまるでわかっていない。なぜ出すのか。なぜ出していいのか。正着に向けた思考もまるで感じられない。おれのターン、ドロー。たとえ攻撃力が幾らか高くても、的が一つならどうにでもなる。《精神操作》を発動。《BF−激震のアブロオロス》のコントロールを奪い、その効果を発動。おまえの場に置かれたマジック・トラップを全て手札に戻す。手札から《荒野の女戦士》を通常召喚。これでジャストだ。ダイレクトアタック」

「あ……」

――わたしの名前はミィ。チームバーストに所属する花も燃え立つジュニア・ハイスクール・ステューデント・デュエリスト。チームメイトはあの! 私営のカードショップで文学的なごろつき達に襲われたわたしを救ってくれた、正義感溢れる素敵な決闘者達。嗚呼、決闘者。口に出して言いたくなる。デュエ・リス・ト! 爪の端から溢れるわたしの才能を見抜いて入部を許可してくれた頼れるリーダーのリードさん、年下のわたしにも分け隔てなく友達のように接してくれるテイルさん、すっごく頭が良くて、わたしを優しく丁寧に、そして優しく丁寧に指導してくれるラウンドさん、寡黙で決闘道具の整備がとっても上手くて、あとは……寡黙なパルムさん。気さくなチームメイト達と一緒にわたしは今日も頑張ってます。デュエル大好き。みんな大好き!

「この下手糞! 何度しくじったらわかるんだ。本当にやる気があるのか!」

「ひぃっ」

罵声を伴侶に、彼、ジャック・

鋭利な顔立ちから放たれる、容赦のない言葉の槍がミィを突き刺していく。

「並べることに固執してると思ったら。狙いはそれか。進歩のないことだ」

「いや、あの、なんていうか、大きなモンスターを召喚できれば違うかなって」

「最上級モンスターを召喚したい。その割には随分な手投げ。わざとやっているようにすら見えた。おまえはアームレスリングのチャンプかなにかか? ない力に頼るな」

「あ……う……」 何と答えればいいのかわからない。沈黙は説教の導火線。

「利き腕だけで投げるのは全身の1/5だけ使って投げるということだ。利かない腕を遊ばせるな。腰を落とせ。シフトウェイトに注意しろ。下半身を置き忘れるな」

喋る速度がこれの半分ならば、あるいはミィにもやりようがあったかもしれない。現実は非常である。わからない言葉が3つ以上並べばもうわからない。目玉を回して脳止まる。恐ろしいくらいに早口。まるで最初から理解させる気がないかのように。

「……と言ったところでわかるわけもないか。しょうがない。走ってこい。10キロだ」

いつものパターン。処理速度を超える情報を叩き込まれるや否や、走らされる。

「10キロ! そんな! むむむ無理です。走るのはいいけど、10キロなんて」

「カードゲームをやりたいって奴が走り込みを拒むのか? 『カードを引く前に腕を引け。カードを出す前に足を出せ』 この業界の基本だ。走れない奴がカードを握るな」

「わあお。そんじゃあおれも一緒に走ってくるかな。なまってたからさ、最近走ってなくて」

怪しげで胡散臭い尻尾をぐるぐるとまわしながら、退屈そうに経過を伺っていた男が椅子から飛び降りる。その名はテイル・ティルモット。ラウは軽く溜息を付いた。

「口実の一つもつくらないとまともに練習しないのかおまえは。ここ最近、ぐるぐる宙返りしているところしかおれはみていない。おまえは曲芸師にでもなる気か?」

「天才だから」 「天才なら早いとこ《サイクロン》打ってくれ。いつまで経っても」

「そう邪険にしないでくれよラウ先生。ミィが逃げないように見張る意味もあるんだからさ。そんなに暑くもないし、若い内はゲロの1つや2つ吐きだしても大丈夫。死ぬ一歩手前まで走らせるから。ああそうそう。パルム、おれの 『

テイルに呼ばれ、だるそうに顔を上げる少年。年はミィよりも少し上。身長でいえばほぼ同じ。手袋とサポーターを足して2で割ったような割らなかったような、風呂掃除にでも使いそうな代物で手を肘の近くまで覆っている。小さな整備屋:パルム・アフィニス。

「ほらよ。どうでもいいけど、あんたの持ち物って変な癖ばっかでやりづらいんだけど」

「個性と言って欲しいね。こういうのがいいんだよこういうのが。そんじゃあミィちゃん走ろうか」

ガシッと肩をつかまれた。セクハラを訴えるどころではない。顔面蒼白。殺される。このままでは殺される。 「逃げる」 という言葉が頭をよぎり。

「そんじゃ頑張ろうな、新人ちゃん」 「……はい」

それでも、逃げ出すわけにはいかなかった。

Duel Episode 6

EarthBound〜Don't Stop!〜

――頑張ればなんとかなる。そんな話を信じたことは一度もない。それでも――

「おいラウ、もう少しどうにかならなかったのか?」

Team BURST大将:リード・ホッパー。

渋面を浮かべてラウに文句を付ける。

「厳しすぎるとでも言いたいのか? おまえは」

「いや、厳しいのはいいんだ。雑なのが気になる。誠意が感じられない。体力づくりは決闘の基本。それは間違ってない。間違ってはいないがいくらなんでも雑すぎる。昨日今日の話じゃないぞ。 『言えばやる』 なんて考え方は、おまえが一番嫌うやり方だろ」

「悪いがおれはあの娘がこのチームでやることを歓迎していない。面倒だからな」

「それならなぜおれに言わなかった」 「おまえと非論理的な口論を続けるのは疲れる」

「なんだよそりゃ……」

「最低限のことはしている。その最低限についてこれないならそこで終わりだ。頃合いをみて、現実をつきつけ終わらせるのが最善。これはこれで誠意のある行動だと思うが。向こうは向こうでいい経験にはなるだろう。何か面倒なことが起こってからでは遅い」

「おまえの酷薄さは女の子が相手でも変わらないんだな、ラウ」

「女の子扱いすると何かと面倒。結局のところ、あんなのを引っ張ってくるのが悪い。思いつきで行動するその人間性は嫌いじゃないが、もう少し考えるべきだ」

「あのさ」

パルム・アフィニス。彼が喋るときは、大抵こういう具合に割り込んでくる。

「なんであの娘を引き入れたの?」

「おまえらが悪評作りすぎて他にいなかったからだよ。何人やめたと思ってんだか」

「1つ言っとくけどあれと友達になる自信ないから」 「堂々と言うな。そういうことを」

リードは頭をぽりぽりと書いた。事は思った以上に面倒だ。

「ラウ、ミィのポテンシャルって実際どうなんだ? おまえの眼鏡には叶わないってことなのか? もう他にいないんだ。あいつを初めてみたときあいつは私営のカードショップでマントルピースをこさえられてた。次にあいつをみかけたときあいつは決闘盤を一心不乱に投げていた。こっちに気づかないくらいな。毎日毎日投げていた。そこらで聞き込みしたんだぜ。おれの勘だがあいつには光るものがあると思うんだ。なあ、おまえならどうにかできるだろ。そんなに駄目なのか?」

「おまえもいい加減努力の方向性を間違ってるな。勘違いしないように言っておくが、あいつのセンスは悪くない。特に呪文の扱いには光るものがある。同世代の中なら1歩抜けた決闘者に仕上げることも可能かもしれない。だがそれだけだ。狙ってるのは学校の決闘大会の優勝カップじゃない。西の頂点なんだろ。その枠で考えれば、やはりミィは平凡の域をでない。考えてもみろ」

『考えてもみろ』 その一言を受けリードは自問自答する。確かに、言われてみれば――

「本気であれをミツルやレザールにぶつけるつもりなのか?」

「た、確かに言われてみれば、あん時はなんか盛り上がってて、ミィの試技とかも 『あれ? 意外といけてるじゃん。これ拾いものなんじゃね?』 とか思ってたけど……」

諸君にも経験があるに違いない。在庫のカードを漁っている内に、マイナーだが面白い効果を持ったカードをみつけた経験、試しに使ってみたら思いの外強くて深夜に1人で盛り上がってしまった経験、きっとあるに違いない。しかし、この経験は大抵バッドエンドで終わることも知っている筈だ。 「じゃあおまえはこのカードをメインデッキに入れるのか」 という問いに及んだ瞬間、みるみる気持ちが萎えていくあの瞬間を諸君はきっと知っているはずだ。リードは今、 『なんか面白いカードをみつけたけどよくよく考えると面白いだけだった』 という気分をリアルタイムで味わっていたのである。

「おまえもしかして、あんとき反対しなかったのはおれが悟るのを待つためかひょっとして」

「盛り上がるだけ盛り上がってるときになにを言っても聞かないだろ。わかったら……」

「それでも、それでも賽は投げられたんだ。もう他にいないんだ。あいつは毎日投げていた。毎日撃ってた。それだけは事実だ。数合わせの連中をその場しのぎで雇うやり方じゃいつまで経っても埒が明かない。この際育てた方が手っ取り早いってもんだろ。そう思わないか? トップを獲ろうぜ!」

「それをおれがやると」 「おれもやる」 「同じだ。ちゃんと責任を取れるのか?」

「ラウ」 堂々巡りの様相を呈してきた話し合い。割り込むのはまたもパルム。

「あの娘を庇う気ないけどさ。面倒なのが嫌なら真っ先に消えるべき奴がいる」

「前にも言ったろ。おれはおまえのことを認めている。それだけの話だ。おれは背負いたいものしか背負いたくない。できることはいつだって限られている」

「あっそ。ところでリード、『

「《洗脳−ブレインコントロール》と違って、《雷帝ザボルグ》と一緒には使えないのがネックだな。折角の貴重品だがもう少し試す必要がある。決闘盤の方はまだそれほど消耗していない筈だが……そういえばテイルの奴、なんで自分の決闘盤をもっていったんだ? 走るのに」

「そういえばミィのもないな。あの野郎、なにやらかす気だ?」

―― Now Dueling ――

「吐くならこっから吐けよ。にしてもホント頑張るよな。おれなら最速でやめてるけど」

「折角、折角受け入れてもらえたのにやめるなんてできるわけ……うぇっぷ……ないです」

「受け入れてもらえた、か。なんだってこんな、ろくでもないチームに入ったんだ?」

「え? それを言ったらテイルさんだって、わたしより先に入って今の今まで……」

「 『おもしろい』 と 『ろくでもない』 は紙一重。水が合う奴もいれば合わない奴もいる」

「ラウンドさんのことですか?」 「あらら。気づいてたんだ」 「薄々」

「ぶっちゃけラウの奴はおまえにやめて欲しいと思ってるぞ。このままいくと、適当なところで不適格者の烙印押されてはい終わり。ラウ先生のことだ。合理的にやってくれる」

「わたしがへったくそだから……ですか?」

「おれの意見なんだけど、おまえが女の子だからだと思うんだよな。最終的には」

「え?」 「この先とか聞きたい? 傷つくかもよ。聞くのは自由」 「……お願いします」

「女だけでも面倒くさい。子供だけでも面倒くさい。悪いとかじゃなくて面倒くさいんだ。ちんこついてる中にちんこついてないのがいれば嫌でも面倒くさい。子供には親がついてくるからこれまた嫌でも面倒くさい。嫌いってわけじゃないと思うぜ、たぶん」

「……」 女子の前では不適当な単語が混じっていたが、それを言う状況でもなかった。

「おれは考えすぎだと思うけどね。おれなんかは別に、いても大丈夫っていうか」

「ホントですか」 大丈夫。最高の言葉だ。この世で二番目くらいに最高の言葉。

「現におれ、おまえがゲロ吐きそうになってるのにちぃっとも欲情しないもん。下は10才から上は50才まで大丈夫だけど、安心しろよ。おまえの幼児体型全然そそらないから。なんでだろうなあ。やっぱあれかなあ。こう、ふくらはぎが……」

「……」 二度目の沈黙。力一杯文句を言いたいのをぐっと抑える。味方には違いないから。

「そういや質問の答えがまだだったよな。なんでこのチームにいるん? いつぞやの一件でファンにでもなった? ただのファンなら外野で応援してる方が似合ってるけど」

「……」 三度目の沈黙。答えるのは気恥ずかしい。だけど黙っていても進まない。

「わたしは

一旦止まる。 「どうした?」 とは聞かない。再び語り出すのをただ待った。テイルは暇だった。

「違う。考えたふりをして。そんなの努力じゃないって知ってるのに。そんなの決闘じゃ、決闘者じゃないって知ってるのに。わたしのアブロオロスは飛ばないんです」

「そりゃ飛ばねえだろ。ん? その決闘盤は貰い物か? テロって奴からの。アブロオロスとかボルテックスとか貪欲とか、他にもなんか、普通なら入ってないもんが入ってたような」

「え? これは……お父さんにねだって買ってもらって。なんか親切な人に売ってもらったって言ってました。テロくんとの思い出もつまった大事な決闘盤です」

(ミィのお父さん、掴まされたな……まあ、使えるのもあるけど……)

「わたしのもとに残ったたった1つの決闘盤。これは、決闘者が使わないと駄目なんです」

「まるでおれらが気の利いた決闘者みたいな言い方だけど、そんな大層なもんでも……」

思わず黙るテイル。じぃっと見つめるミィの目をみる内に茶化しづらくなったのか、

「わかったよ。おれは兎も角ラウ先生は決闘の本場、中央出身でおつむのできがいい。もう少し優しくレディを扱うよう、あいつに言っといてやっても……」

「優しくして欲しいんじゃないんです。やめさせられたくないんです。わたしを、育て甲斐のある人間だと思って欲しいんです。その為にはやるしかない。さ、走りましょう」

ぽりぽりと頭をかくテイル。少し考えた後、こう切り出した。

「わかったわかった。ま、カードゲーマーとしての基礎作りってことで走るのもいいけどさ。もう少し手っ取り早くチームの一員として正式に迎えられる方法があるぜ」

「ほんとですか?」

ぱぁっと無垢な笑顔を浮かべるミィ。テイルはニヤリと笑って請け負った。

「ついてこいよ。カードゲームは遊んでなんぼだってことを知らなきゃな」

【地縛館】

皆に問う! 西部最大の決闘集団とは! 皆が説く! チームアースバウンドであると。西部最大規模にして西部最強の名をほしいままにする決闘集団チームアースバウンド。さて、最大規模というのは具体的にどういうことを意味するか。数が多いということだ。才が集まるということだ。金に困らないということだ。この単純にして陳腐な庶民の発想から全く外れることなく存在する西の一大決闘集団。その、本拠地とも言える巨大な建造物がここ、地縛館なのである。

「ここって……チームアースバウンドの練習施設」

「そうそう、よく知ってる」 「そりゃ知ってますよ」

「それじゃあいくか」 「いくってどうするんですか」

「おれ、ここの馴染みだからさ。んじゃ入りますか」

「ちょっ」 ミィは腕を掴まれ、半ば強引に引きずられる。

「いけえ! 《タイラント・ドラゴン》」 「やらせるか! 《収縮》を発動」

(広い。沢山いる。この熱気、これがアースバウンド。トップチーム……)

広い施設を所狭しと飛び交う決闘盤。フリスビー大会でもこうは飛ばない。

「おい、おもりをもう少し増やしてくれ。もっとパワーをつけたいんだ」

「いや、あまり背筋を鍛えすぎると瞬発力が落ちる。これがベストだ」

「D地区の小規模大会に出たいんだけどセッティングが決まらねえ」

「どうせビートダウンしかいねえよあの辺には。《強者の苦痛》でも積んどけ」

入った瞬間そこは別世界。ミィは思わず縮こまった。逃げ出したくなった。(当たり前だが)自分はここにいてはいけないはずの人間だ。どうか見つけないで欲しいと言わんばかりに肩を寄せて縮こまる。が。それで見逃されるわけもなく。1人がテイル達を見咎めるとまたたくまに伝播して。ニコニコ笑っているテイルとは対照的に、彼らの顔がみるみる険しくなっていく。

「みろ! テイルだ」 「あいつまた来やがった」 「今日という今日こそ叩き出せ」

ミィは即座に気がついた。ゴキブリの方がまだ歓迎されているということに。

「いやあホントここはいつだって快適だな。なのにそんな密集して……換気悪くない?」

瞬く間に囲まれて。 「なにしにきた」 当然の疑問。返答次第では殺されかねない。

「親交を深めに来たんだよ。そうだなあ。強いて言うなら道場破りかな」

(ふざけてる。今わかった。この人は徹頭徹尾ふざける気しかないんだ)

何事も真理に到達することは喜ばしい。赤飯を炊き、御馳走を並べ、食後はケーキで祝いたいところだがそんな暇もなく。全ては遅すぎた。事ここに及んでミィは何も知らないのだ。

「ほお〜。この人数を相手に道場破り。流石に天才はやることが違う。自称の天才は」

この瞬間、ミィが袋叩きを連想したのも無理からぬ話。ここまで来ると流石に心の準備が出来ていた。言うまでもなく土下座の準備。せめて私だけは許してもらおう。

「馬鹿言うなよ。おれにそんな度胸あるわけないだろ」

否。ミィはわかっていなかった。そこは既に籠の中。

「うちのスーパーゴールデンルーキー、天才美少女決闘者のミィさんがちょっくら肩慣らししたいっていうからここへ案内しただけで。おれは単なる下っ端だから」

「ちょっ」 この瞬間ミィは全てを理解する。なのに言葉が出てこない。

「おれはやめとけって言ったんだけどさ。ミィさんって顔に似合わず強気も強気超強気。チームアースバウンドなんてミツルの腰巾着が集まっただけの、だっさい服着たチームだろって。凄いよな。まあ、そういうことならおれもどうなるかみてみたいと思って……どした?」

「いい度胸じゃねえかおらあ」 「ぶっ殺せ」 「腕と言わず足と言わず引きちぎっちまえ!」

「神聖なミツルジャンパーを馬鹿にする奴なんざぶちのめせ!」 「生かして返すな!」

敢えて補足するなら、普段の彼らはそれほど喧嘩腰ではない。にもかかわらず、テイルが入ってきた時点で空気が濁る、その時点でミィは何かに気づくべきだった。

「ち、違うんです。誤解です」

「誤解も誤解。馬鹿になどしてない。馬鹿にする価値もないとおっしゃっております」

「美少女は兎も角天才なんかじゃ……」

「そうそう。おまえらが弱すぎるだけだって豪語してたよ。なんでそこまで言えるのか」

何を言っても被せるようにテイルが煽る。もう駄目だ。逃げられない。囲まれている。

(わたしが馬鹿だった。一瞬でもこの人をいい人だと思ったわたしが――)

「おいっ。なにやってんだ。うるさいぞ」

「おお! ミツルさんだ! レザールにケルドもいるぞ」

「道を空けろおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!」

「ミッツッル! ミッツッル! ミッツッル! ミッツッル!」

敢えて補足するなら、彼らは普段から割とこうである。

「いい加減コールはやめろ」 「ミッツッル! ミッツッル!」

ミィの目にも嫌でも映る。あまりに圧倒的な存在感。

(ミツル。ミツル・アマギリ。西のTOPプレイヤー)

墨で塗ったような黒髪と精悍な顔立ち。威圧感を奥に封じ込めたような視線。男女差を抜きにしても、ミィとは比較にならぬモデルのような体型。同じジャンパーを着ているのに、ミツルを間近に視た瞬間、他の有象無象が酷く不格好にみえてくる。

「よっ、ミツル。相変わらず無意味にテンション高いよな、ここ」

「てめえミツルさんを呼び捨てにしやがって。さんをつけろさんを」

「よせ! うちの連中は少しばかり血の気が多くてな。すまなかった」

(不味いな。三下を煽るだけ煽って収集がつかなくなったところで良心(=ミツル)を引っ張り出す予定がおじゃんだ。でてくるのが早すぎる。アドリブはこれだからな。さてどうしたもんか)

「謝る必要なんてないですよミツルさん。こいつら俺達のことを侮辱しやがったんです」

(と思ったが考える必要もなかったか。強豪といっても中身はピンキリだよなほんと……)

内心途轍もなく失礼なことを考えるテイル。その間ミィは微動だにせず固まっている。

「いやな、うちの天才美少女決闘者ミィさんが道場破りしたいっていう話だったんだよ」

「道場破り? あのかわいい娘が? 人は見た目によらないな。秘蔵っ子かなにかか?」

(かわいいって言った。今かわいいって言った。トッププレイヤーがかわいいって)

反論すべき局面の筈だが、ミィは何をトチ狂ったか聞き惚れ、話は尚も悪化する。

「それだけじゃねえ。ミツルジャンパーを馬鹿にしやがった。絶対許されねえ」

「そういうことか」

ミツルは溜息をついた。正直なところ、大して思い入れもない。古着屋でテキトーに買ってテキトーに着こなしてたらいつの間にかテキトーに流行って半ばユニフォーム化してしまっただけなのだが、それだけに事はそうそう収まらないだろう。あるファッションコーディネーターは後に 「ミツルが着ればおよそ大抵のものは格好良くみえる」 と投げやりな態度で評している。

「よしわかった。練習は一旦やめて対外試合だ。それが望みなんだろ」

「いやっほう! 試合だあ!」 「道場破りを4つに畳んで分別してやれえ!」

「問題は誰が出るかだが。道場破りとなれば立場上おれがでることになるのか」

(うえ。それはないな。流石にない。ある意味正しいけど空気読もうぜミツルさん)

「ミツルさんがでるには及びません」 「そうですここは俺が」 「いや俺が」

(そうそう。有象無象が出ないとね。そうじゃないと釣り合わないだろ。ま、有象無象と言ってもそれなりの腕はあるだろうし、そこそこやり合って後は適当に……)

「待ってくれ。スーパールーキーとやらの挑戦なんだろ。だったら俺だ」

そいつは群衆をかき分けて、というよりは飛び越えて。猿のような身のこなしはミィを驚かすに十分。どこかでみたことのある攻撃的な双眼。しかし古参ではない。むしろルーキー。いつだったかTVで、時代を担う選手として紹介されていたはず。その名は……。

「ケルドだ」 「 "猛進" のケルドだ」 「あいつ、またでしゃばりやがった」

「ケルドか。なるほど。ルーキー同士というのは道理に適ってるな」

「でしょ。俺もそいつの発言には腹が立ってる。わからせますよ」

「わかった。そちらはどうだ? 異存はないか」

(あるっちゃあるがしょうがない。妥協しとくか)

「ぶっ倒してやるよ、と、おっしゃっております」

「どうして。どうしてこんな話にしちゃったんですか。無理ですよあの人となんて」

準備のために一旦距離を取る。文句に次ぐ文句を右から左に受け流す。

「いいじゃん。要は既成事実を作ればいいんだよ。そうすればラウも認めるさ」

「既成事実?」 「なにも勝てとは言わない。堂々と決闘して渡り合えばいいんだ」

「だけどあの人、雑誌でみたことあります。西の新人賞……とかそんなんじゃ……」

「ホントはもう少し弱い奴をあてたかったんだがしょうがない。まっ、頑張れ」

肝心なところで無責任な態度にうんざりしつつも、最早逃げ道はない。

「わかりました。既成事実、作ってきます。堂々とやればいいんですね」

「そゆこと」

「ミツルさん、よくあいつの申し出受けましたね。あのミィって子が気になるんですか?」

レザールがミツルの意を伺った。苦笑混じりにミツルが答える。

「どちらかというとみんなのガス抜きだな。あとは、テイルの思惑が気になる……」

「はぁ……」 「ケルドもいい具合に燃えてるし、悪いことにはならない……ことを願う」

ケルドは適当に身体を曲げ、柔軟を行う。肘を折り、膝を曲げ、身体を伸ばしてミィをみる。

(あれがスーパールーキー? ま、そうだとしても負ける理由はない。なぜなら俺は後の世においてギャンハルトの後継者と言われることになるほどのルーキー。むしろ俺の相手は……)

ケルドは自分の決闘盤 ― 『

「ミィです。よろしくお願いします」 「必ず負かしておまえの発言を訂正させてやるよ」

テイルに渡された決闘盤を腕に装着したミィは、チームアースバウンド謹製のデュエルフィールドに立つ。アウトのラインに壁を屹立させた公式仕様。これ以上は下がらない、そして下がれないことを示す不動の壁。決闘者の背後を守る不動の壁。決闘に臨む2人は、この場所でOZONEの起動と同調を行う。2つの

Starting Disc Throwing Standby――

Three――

Two――

One――

Go! Fight a Technological Card Duel!

投げられた2つの決闘盤が中央で激突。跳ね返されることは半ば覚悟していた。現実の事態は予想をやや上回る。えぐり込むようなケルドの癖盤は、ミィの決闘盤をあらぬ方向に吹き飛ばす。

「え? ちょ、ちょっと……」

決闘盤を制御しきれなくなり焦るミィ。決闘盤は軌道が乱れたまま着盤。

「おいおい、決闘盤が明後日の方向に飛んでったときの対処法も知らないのか?」

(やば) テイルである。

「ああ〜そういえばそうだった! ミィは決闘の腕こそ天才的なんだけどさあ。こういうのは経験が浅いからあんまり覚えさせてなかったんだ。まいったなあ。ていうかおまえ結構やるな」

「光栄だよテイルさん。あんたにそう言われるのは」 「光栄? マジで言ってる?」

「マジに決まってる。あんたはうちの元レギュラーを倒した。狩る価値があるだろ」

「それはなにかな? 俗に挑発とか言われてるやつ?」 「勿論だろ、なんなら……」

「テイルさん! これ、こういうときどうすればいいんですか? 飛んでっちゃって」

「緊迫してるときにんなこと聞くな。というか試合中だぞ試合中」 「だって決闘盤が……」

始まったばかりというのにぐだぐだな流れ。ミツルが不動の体勢から声を出す。

「きみ! ミィと言ったな。決闘盤の方に手をかざしてみろ。いつも無意識にやってることを改めてやるに過ぎない。カードユニットの発動と同じ要領で集中する。但し、引くイメージだ」

ミツルの助言に従って。ミィは恐る恐る手をかざし集中した。すると、地面に落ちて動かなくなった筈の決闘盤が真っ直ぐ浮いて手元に戻る。まるでN極に引きつけられるS極のように

「テイルさんテイルさん、凄いです、戻ってきました」

「戻ってくる技術がなかったら誰がこんなもん作るかよ」

「凄い技術ですね」 「凄い技術だよ。なんで知らねえんだ」

「にしても……」 テイルはミツルに視線を送る。

「おいミツル。いいのかよ、敵に塩を送ったりして」

「別に戦術を教えたわけじゃない。そうだろ、みんな」

「流石ミツルさん。敵に塩を送るなんて」 「五臓六腑に染み渡る優しさとはこのことだ」

「 『五臓』 とは、肝臓・心臓・脾臓・肺臓・腎臓。 『六腑』とは、胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦。ミツルさんの助言はまんべんなく、とりわけ小腸と大腸に染み渡る」

「小腸は下級、大腸は上級を暗示、バランスの良い健康的な

沸き上がるギャラリーとただただ頭を下げるミィ。ケルドがじれったそうに言った。

「おい。始めていいのか?」 「あ……ごめんなさい。お願いします」

「そんじゃあ始めっか。俺のターン、ドロー。ターンエンド」

「へ?」 「ターンエンドと言ったんだ。おまえの番だよ」

ケルドの奇行に、テイルの尻尾がぴくんと跳ねる。

(おいおい。あいつカードみなかったぞ。なんでだ)

「遠慮せず来い。それが決闘のゴングだ」

「あのやろうま〜たやりやがった」

ミツルに帯同していたレギュラーメンバーの1人、レザール。彼は頭をポリポリとかきながら呆れかえっていた。 「ミツルさんいいんですかあれ」 彼はミツルにそう伺いを立てる。

「いい態度とは言えないが、あれをやった試合の方が勝っている以上、矯正し辛いのも事実だ。あいつにとってはジンクス的意味合いがあるのかもしれない」

呆れつつ見守る2人。他方、テイルは興味深げにケルドの奇行を満喫していた。

(所謂お手並み拝見ってやつなのかなあいつなりの。それにしても変な奴。40枚の内のどの6枚が舞い込んでもいいってわけか。おれなら同じことやるにしてもハンドをチラッと見てからやる。最悪、何事もなかったかのように普通に召喚して普通にセットして普通にターンエンドって言っちゃうね)

「ほら、さっさと来いよ。俺達に無駄な時間はないんだぜ」

「……わかりました。わたしのターン、ドロー。《デーモン・ソルジャー》を通常召喚。バトルフェイズ、《デーモン・ソルジャー》で……ダイレクトアタック」

始まった。得意の掌底で攻める《デーモン・ソルジャー》。

(よかった。ちゃんと決まった……ってあれ? あの人……)

ケルドの下がり幅が大きすぎる。テイルも眉をひそめた。

(後ろに飛んだ。衝撃を和らげる……いや違う。完全に入りきってから飛んだだろ今の)

ギリギリまで後ろに下がるケルド。ターンエンドの声を聞き、ゆっくりと前に歩き出す。

「先攻は攻撃宣言できないだろ。モンスターを召喚したのに止まっちまったらむかつくだろ」

ケルドは歩きながら何事かを喋る。ミィにとっては意味のわからない主張でしかない。

「へ? それなら後攻を選べばいいんじゃ……」

「でた。はいでた。それ。 『後攻』 は嫌いなんだよ。同じ 『後』 でも 『後の』 とか 『後々の』 なんかはいい響きだ。輝かしい未来って感じがする。だが 『後攻』 は駄目だ。後手に回ってる」

(途中まで歩いてきたのに……後ろを向いて戻っちゃった。なにこの人……)

「先攻では召喚しても殴れない。後攻は論外だ。それなら先攻とって何も召喚しない……」

ケルドはミィに背中を向けながらも絶え間なく喋り続ける。落ち着きの欠片も感じられない。

「いや、なにかが違う。煮え切らない。麺を喰うのが嫌でラーメン屋から離れて別の店を探したら結局スパゲティ食ってたみたいな。俺のランクは毎週上がる。10000位から5000位、5000位から2500位、2500位から1000位、1000位から500位、500位から250位、250位から……1度踏み出したら歩みを止めちゃいけない。考えた。わかった。カードを見なけりゃいいんだ。スイッチはまだ入れない」

行くところまで行って再反転。ケルドは再度フィールドへ向けて歩く。

「丸腰でエンドして一発もらう。敵の力を確かめると同時に溜める。エンド宣言が入る。歩いてくる。今ここな。ハンドをみる。はいハンドをみた。スイッチが入る。オフがオン。要するに……」

ケルドは左膝を前に突きだし、左手を左脚の膝小僧の辺りまで下げる。そして反対に、右手は右肩付近まで堂々と上げる。それはまるで、爪を剥き出しにした猛獣のように。

「おまえの

(くる!) 話の意味は8割方理解できなかった。それでも、敵は来る。

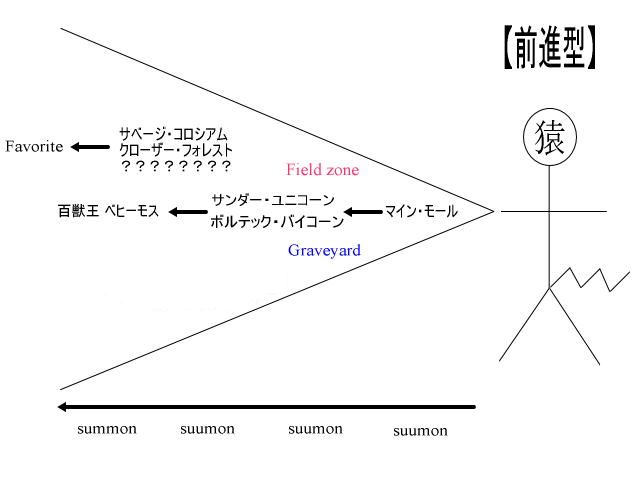

「フィールド魔法、《サベージ・コロシアム》を発動。止まる奴はくたばれ」

サベージ・コロシアム(フィールド魔法)

フィールド上に存在するモンスターが攻撃を行った場合、そのモンスターのコントローラーはダメージステップ終了時に300ライフポイント回復する。このカードがフィールド上に存在する限り、攻撃可能なモンスターは攻撃しなければならない。エンドフェイズ時、ターンプレイヤーのフィールド上に表側攻撃表示で存在する攻撃宣言をしていないモンスターを全て破壊する。

「いぃぃぃくぜえええええええええええええええええええええ! 手札から《ソウルテイカー》を発動。《デーモン・ソルジャー》を破壊、1000ライフをくれてやる。精々もらっとけ!」

これでミィとケルドのライフ差は2900まで広がる。にもかかわらず、ケルドはそれを気にしない。なぜか。ケルドにとっては微々たる差でしかないからだ。1度動き出したら止まらないということ。止まらないということは永遠に殴り続けるということ。永遠に殴り続けるということはいつか倒せるということ。

「 "獣族" 《X−セイバー エアベルン》を通常召喚。バトルフェイズ、セイバークロウ!」

エアベルンが鋭いステップから両手の爪を突き立てる。衝撃波はやや微弱。

「触れたな」 だが―― 「効果発動。おまえの手札をランダムに1枚腐食させる」

(魔導戦士が潰されちゃった。獣族……)

「1枚セットしてぇ……形式的にターンエンド」

X−セイバー エアベルン(チューナー・効果モンスター)

星3/地属性/獣族/攻1600/守 200

このカードが直接攻撃によって相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。

"スイッチオン" ミィは身体で意味を理解する。目の前にいるのは猛獣。自分は猛獣と札を合わせている。そう思うと怖くてたまらない。改めて、場違いだと感じずにはいられない。それでも、逃げるわけにはいかない。ここにいるためにはここにいなければならない。

「わたしのターン、デッキから1枚引きます」

(あれを放置したらあっという間に手札がなくなる。だけど……)

牙を剥いたケルドを前に飛び込んでいく、その恐怖たるや。

「手札からモンスターを1枚セット。わたしはこれでターンエン……」

「おせえんだよ!」 その瞬間、せわしげな雷が畑を焼いて。

「《サンダー・ブレイク》。そこの日和った……《キラー・トマト》はぶっ壊す。んで、コストにした《魔轟神獣ケルベラル》の効果を発動。こいつをフィールドに特殊召喚」

(減らすどころか増えちゃった。どうしよう。この人、怖い……)

Turn 5

■ケルド

Hand 2

Monster 2(《X−セイバー エアベルン》/《魔轟神獣ケルベラル》)

Spell 1(《サベージ・コロシアム》)

Life 6400

□ミィ

Hand 4

Monster 0

Spell 0

Life 7400

「俺の番だぜ、ドロー。手札から《マイン・モール》を通常召喚。こいつに《魔轟神獣ケルベラル》をチューニング、いななけ、《サンダー・ユニコーン》!」

(おっ、シンクロモンスターじゃん。あいつできてるなあ。流石はアースバウンドのホープちゃん)

「攻撃力は2200! 獣族シンクロの素材になったことで、《マイン・モール》の効果発動。デッキからカードを1枚引く。ほら、さっさといくぜ。バトルフェイズ……喰らえ! ダブルアタック!」

ケルド:7000LP

ミィ:3600LP

(あちゃあ〜まだミィにははやかったかなあ。安易に "ガード" しないのは立派だけど)

悲鳴と共にあるものがごっそりと奪われる。最大2900あった筈のライフ差が、あっという間にダブルスコアの惨状。そればかりか、《X−セイバー エアベルン》の効果で《デーモンの斧》を落とされ、いよいよ為す術がない。ターンを追うごとに、絶望的な差が広がっていく。

(駄目だ。歯が立たない。わたしがこの人相手にできることなんて何もない)

ほんの数ターン札を合わせただけでもわかることがある。汗。走り込んだときの汗とは別種の汗。ミィは決して鈍くなかった。むしろ敏感だった。故に、絶望に無頓着ではいられない。

「まるで手応えがねえなあ。1枚伏せ、形式的に、あくまで形式的にターンエンドだ」

「わたしのターン、ドロー」

(《ガード・ブロック》。これでエアベルンの攻撃を防ぐしかない。でも……)

"防いだ後どうしよう" ミィの思考力はそこで尽きる。彼女のハンドに希望はない。

(ミィの奴固まってんな。当然の展開っちゃ当然の展開。地力が違いすぎ。どうにもならない。そんなことはわかりきってる。わかりきっちゃいるんだが……ちょぉ〜っと、これじゃは面白くない)

(わかってる。大丈夫なんてことはない。駄目だ。力の差がありすぎる。なにもできない)

「どうした。降参か?」

(サレンダー。そうだ。こんなことで看板に泥を塗るくらいならいっそ)

ミィの腕が下がる。心が萎えた証。テイルは軽く舌打ちしてから叫んだ。

「ミィ! おまえ何のために1人寂しく決闘盤ふってきたんだ。なんかやれなんか! おまえ決闘を知らないって言ったな。決闘は知るもんじゃない。言い張るもんだ!」

「え?」

「これでなんも足掻かないようならおれだってクビに賛成だ。おまえの決闘はこのたかだか数ターンで終わりか? 違うなら、あの猿みたいな面したガキになんでもいいから得意なもんぶちかませ」

一喝を受け、ミィは再びケルドの顔を見た。特に意識したわけでもないが、その顔が何を言ったかを思い出す。 「止まる奴はくたばれ」 そうだ。止まるわけには行かない。ミィはそう思った。

「おいおい今更春期講習か? テイル、こいつの処理が終わったら次はおまえの番だ」

ケルドが喋る間、ミィは足りない頭をフル回転させていた。今必要なことはなんなのか。

(わたしには力がない。だからって付け焼き刃で補おうとしても駄目。手札にあるアブロオロスは確かに最上級のイケメンだけど、今どう足掻いても召喚は無理。そうじゃなくて、わたしにできること、わたしにもできること。そんなのあれしかない。あの日のお手本を生かすしかない)

「モンスターを1体セット。マジック・トラップを2枚セット。ターンエンド」

Turn 7

■ケルド

Hand 2

Monster 2(《X−セイバー エアベルン》/《サンダー・ユニコーン》)

Spell 2(セット/《サベージ・コロシアム》)

Life 7000

□ミィ

Hand 1

Monster 1(セット)

Spell 2(セット/セット)

Life 3600

「ドロー……(こいつは雑魚だ。くだらねえ。おれの敵はこいつじゃない)」

ケルドはテイルを一瞥。本当の仕掛け人はこちらであると看破する。

「おい、こんな雑魚を寄越した理由は知らないが、挑発のつもりならのってやる。挨拶代わりに魅せてやるよ尻尾野郎。アースバウンドの決闘を。そしてこの俺の決闘を! シングル! 手札から《チェーンドッグ》を通常召喚。《X−セイバー エアベルン》でチューニング。攻撃力2500、レベル7シンクロモンスター、《ボルテック・バイコーン》をシンクロ召喚。ダブル! 場に獣族が2体いるこの瞬間。墓地から《チェーンドッグ》を特殊召喚! トリプル! 《リビングデッドの呼び声》を発動。《二重召喚》を発動。《サンダー・ユニコーン》と《チェーンドッグ》をリリース、《百獣王 ベヒーモス》をアドバンス召喚!」

星7/地属性/獣族/攻2700/守1500

このカードは生け贄1体で通常召喚する事ができる。その場合、このカードの元々の攻撃力は2000になる。生け贄召喚に成功した時、生け贄に捧げた数だけ自分の墓地の獣族モンスターを持ち主の手札に戻す事ができる。

「墓地から《魔轟神獣ケルベラル》と《マイン・モール》を手札に加える! ハーッハッハッハッハッハッハッハッハッハ! 前進あるのみ! これが俺の【ノンストップ・ビーストバイト】だ!」

(前進型の決闘か) テイルは腕を組みながら黙って観察していた。

(召喚を繰り返せば繰り返すほどでかくなる。調子にのらせたら厄介だな)

《百獣王 ベヒーモス》や《マイン・モール》で負債を背負うことなく召喚を繰り返し、場のモンスターを進化させていく。場のモンスターが進化すればするほど墓地に落ちるモンスターも必然的に格を上げる。召喚という行為が、前進という行為が、ケルドの決闘を引き上げる。

(連続召喚に打撃重視ってのはちょっと俺に似てるな。ま、俺はあそこまで素直にいかないけど。にしてもあの野郎の打ち回し、完全にミィを舐めてるな。どうにか足掻けよ、ミィ……)

当のミィは衝撃波をそのまま受けてコロコロと転がり、ようやく手を付いて立ち上がったところ。

ケルドが吠えた。

「おまえのチンケなカード、踏みつぶしてやるよ! バトルフェイズ! 《ボルテック・バイコーン》でセットモンスターをぶっ壊す。《ドリルロイド》? はっ、くたばれ。今度はこいつの番だ。《X−セイバー エアベルン》でダイレクトアタック。効果発動」

「《BF−激震のアブロオロス》を墓地に送ります」

「これでトドメだ。《百獣王 ベヒーモス》でダイレクトアタック」

「《ガード・ブロック》を発動。ダメージを無効にします」

「エアベルンをスルーしてベヒーモスを防ぐ。それがおまえの決闘か。くだらねえことしやがって。確かにベヒーモスのが攻撃力も衝撃波も上。だがな! エアベルンに殴られることを甘受した時点で、明日へのハンドを放棄した時点で、おまえは自分が前に進むことを放棄した。ライフを温存? はっ、《サベージ・コロシアム》の効果。俺のライフは7900まで回復する。これが前進の報酬だ。ライフを得るなら動いて掴め。動き続けること、それこそが人生への賛歌。武器を捨て、僅かばかりのパンを買う生き方が決闘者に報いることは決してない。俺は形式的にターンエンド!」

(テロくんが教えてくれたように。わたしは決闘者に……なりたい)

「ドロー」 荒ぶるケルドとは対照的に、ミィは静かにカードを引く。

(誰だって魔法使いになれる。OZONEの中なら誰だって……)

「俺の最上級は躍り出た。おまえの最上級は転げ落ちた。終わりだ」

「【激震のドロップウイング】……」

「あ?」

「エアベルンの 『力』 じゃない。アブロオロスの 『力 』。転げ落ちたんじゃない。自分から落ちたんだ。利用して落ちたんだ。わたしはエアベルンのハンデスを破った。わたしの明日はここにある」

「あん?」

「リバース、《貪欲な壺》を発動。《魔導戦士 ブレイカー》《デーモン・ソルジャー》《キラー・トマト》《ドリルロイド》に……《BF−激震のアブロオロス》。この5体をデッキに戻して2枚……引きます」

正規のドローと合わせてこれで4枚。ミィは、確かな手応えを感じ取る。

「賭けだった。引けないかもしれない。でも、引けた。引けば使える」

ミィは手札から1枚のカードをみせる。それはさっき戻した最上級。

「わたしは《BF−激震のアブロオロス》……これを手札から捨てて……発動!」

Duel Orb Liberation

Lightning Vortex ! !

ミィの両手から放たれた稲妻が、生ある獣達を単なる物体に変えていく。ハンド1枚を燃料に、表側表示のエネミー・モンスター全てを破壊する《ライトニング・ボルテックス》。前進を旨とするケルドにとっては、全てを破壊する極大呪文以外の何物でもない。

(アリアが前に使った……習得してたのか。あいつ、言い張ったな)

テイルは、ここぞとばかりに声を上げ。真実の虚飾を打ち立てる。

「でたぁ! ミィさんの十八番コンボ【激震のブリッツウイング】だ!」

「【激震のブリッツウイング】……」 「ケルドの一大攻勢が……」

(あの人がみせてくれたあの日から、授業中は何度も何度も頭にイメージを作って、学校が終わってからは公園に行ってソリティア・モードで練習した。決闘盤の投げ方はよくわからないし、攻めて守って打ち勝てる力なんてない。だけど、呪文を唱えることは出来る。魔法使いになれる)

「……《ボルテック・バイコーン》の効果発動。互いにデッキから、7枚を墓地に送る」

「《デーモン・ソルジャー》を通常召喚。《デーモンの斧》を付けてダイレクトアタック。《サベージ・コロシアム》の効果でわたしも300ポイントライフを回復します。ターンエンド」

Turn 9

■ケルド

Hand 2

Monster 0

Spell 1(《サベージ・コロシアム》)

Life 5000

□ミィ

Hand 0

Monster 1(《デーモン・ソルジャー》)

Spell 1(《デーモンの斧》)

Life 2300

「モンスターをセット。実質的に……ターンエンド」

「止まった」 「ケルドが守備表示で止まったぞ」

(ミィもよくやる。前進型は一回流れを切られると、もっかいエンジンをかけるまでにラグがある。装備魔法は脆っちい張り子の虎だが、このタイミングなら脅威になる。今がチャンスだ)

「あの馬鹿」 レザールが悪態を付いた。

「調子に乗りすぎるからこうなる。油断しすぎだ。だから俺はあいつ使うの反対なんですよ」

「そういきりたつなレザール。あの性格あっての腕前だ。多少は大目に見ないと伸びん」

「なんかミツルさん、あいつに甘くないすか? これで負けでもしたら大惨事ですよ」

「確かにそうだな。だが今の一件、あいつにとってもいい薬になった筈だ」

「ドロー……バトルフェイズ、セットモンスターに攻撃します」

「《マイン・モール》。1ターンに1度戦闘での破壊を無効にする」

(あと1枚モンスターカードがくれば突破できる。そうすれば……)

「マジック・トラップを1枚セットしてターンエンド」

攻勢に転じたミィ。テイルは当時を懐かしむ。

「ブロートン一派とのいざこざを思い出すな。あの時も、調子に乗った暖炉野郎がアリアの雷光一発で沈んだんだったか。にしてもアリアの奴どこにいるんだか。無駄に燃え続けた暖炉野郎は切り返すことができなかった。ミィ、相手が油断していたとはいえ、おまえはまあまあよくやったよ。と・は・い・え……」

「俺のターン、ドロー……」

「ケルドは若い。それ故勇み足も多く、時折ミスもある。だが……」

(無軌道に燃え続けただけの暖炉野郎とは違う。《マイン・モール》に《百獣王 ベヒーモス》、あいつの前進は、それ自体がエネルギー源。絶え間ない召喚行為がフィールド、ハンド、墓地に満遍なくエネルギーを送る。たとえその内の一角が潰されても、残りの2つで循環を繋ぐことができる)

「それでもあいつには資格がある。うちのレギュラーになる資格が」

「《貪欲な壺》を発動。墓地の5枚をデッキに戻して2枚引く。モンスターを1枚、マジック・トラップを2枚セットしてターンエンド。もういいぜ」

「《貪欲な壺》」 テイルが舌を鳴らした。 「墓地にはベヒーモスがきっちり残ってる。連続召喚とバイコーンが効いてるな。ゆとりある貪欲が、貴方の充実したデュエルライフを約束しますってか」

「わたしのターン……」

「おい。その前に聞かせろよ」

「え?」

「おまえはなんだ。俺は、補助輪の付いた自転車にぶーぶー言いながら跨がってるガキが投げ捨てたスチール製の空き缶に躓いて、間抜けにもすっころんだだけなのか。どうなんだ」

やはり8割方意味がわからない。にもかかわらず、なんとなく伝わるものもある。

「テンションが変わるんだよ。俺とタイマン張ってるおまえはなんだ?」

その、不思議な感情を後から一言で言い表すなら。それは嬉しかった。

「おまえは、俺が脚を止めてでも倒す価値がある決闘者なのか。どうなんだ」

聞かれたことが嬉しかった。 「わたしは……」 答えることが嬉しかった。

「Team BURSTで、決闘者になるミィだ! わたしのターン、ドロー」

「いいぜえ。その答えは僥倖だ……来い!」 ケルドが、再度猛獣の構えを取り、威嚇する。

「《魔導戦士 ブレイカー》を通常召喚。カウンターを載せて効果発動。そのセットカードを……」

その時、ケルドが身体を大きく反り、勢いよく息を吸った。そして――

「があああああああああああああああああああああああああああああああっっっっっっっ!」

咆哮。異様に広い地縛館の端から端まで届くほどの咆哮。ミィが、《デーモン・ソルジャー》が、《魔導戦士 ブレイカー》が、ピクリとも動けない。フリーチェーンのリバーストラップ、《威嚇する咆哮》。それだけではない。同時に竜巻が、《砂塵の大竜巻》がミィの領域を駆け抜ける。心身共に為す術を失ったミィは、エンド宣言するのが精一杯であった。

「おまえのエンドフェイズ、フィールド魔法《サベージ・コロシアム》の効果を発動。このターン、攻撃表示でありながら攻撃を行わなかった腰抜け共を破壊する。言ったよな。止まる奴はくたばれと」

闘わぬ者全てを粛正する退路無しの闘技場。 「止まるものはくたばれ」 ケルドにとって決闘は前進と前進の激突。裏を返せば前進による前進の潰し合い。もっとも、表示形式変更権を消費していない《デーモン・ソルジャー》は守備表示にもできた。不手際からくる失策と言うよりは、むしろ恐怖の副産物。ミィの目の前にいるのは試合開始直後のケルドではない。チームアースバウンドのレギュラー、その本当の殺気。野生の咆哮に臆したミィのしもべは自ら死を選ぶ。ケルドは、もうテイルをみていない。ミィだけをみている。野生を剥き出しにした視線を目の前のミィに叩きつけている。

「あ……う……」

序盤、力の差を嘆いたのは時期尚早も時期尚早。これからだった。わからされるのはこれからだった。ミィの身体はピクリとも動かない。倒れないことだけが誇りの証明だった。

「ドロー。俺は前に進むぜ。おまえが止まった分まで、大股でな! リリース!」

ケルドは下げた左手を上げ、上げた右手を下げ、決闘盤を両手で掴む。

「はああああああああああああああああああああああああああああああ!」

「あいつ! あいつ "も" 使えるのか。あのカードを」

(あの人の "気" が尋常じゃない。これって……)

「ここがなぜ、こうも広いかを教えてやる。とん、とん、で……」

ケルドの髪が逆立ち、全身の気が高まっていく。そして!

「ドンだ!」 渾身の力を込めて放られた、決闘満盤が妖しく輝く。

Earthbound Immortal Cusillu Advance Summon

地縛神 Cusillu (効果モンスター)

星10/闇属性/獣族/攻2800/守2400

「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示でフィールド魔法カードが存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる(以下略)

「でたぁ! 『前進』 を象った地縛神。ケルドが、ケルドが地縛神を前進召喚したああああ!」

「あいっかわらずなんってでかさだ。天井近くまで……あれをまともに喰らったらミィじゃヤバイ」

「これが地縛神……これがチームアースバウンドのエース……なんて……おっきい」

TVで、決闘会場で視て知っていた。チームアースバウンドを象徴する巨大な怪物群。それが地縛神。しかし外野でみるのと間近でみるのではその迫力、その威圧感が違う。

(この人も地縛神をもっていた。それに思ってたよりおっきい。こんなの……)

「Cusillu……動かせ……俺を動かせ……俺は止まらない。止まらねえ。バトルフェイズだ。《地縛神 Cusillu》で……やれ! ダイレクトアタックだ!」

巨大な猿の魔物の、禍々しき右腕がミィに迫る。そしてミィはぽつんとそこに何の対策もなしに動かない。ここにきてようやくテイルは間違いに気づく。ミィは知らないのだ。受け止める術をまるで知らないのだ。圧倒的恐怖に見舞われた今のミィでは尚更 ―― テイルとミツルが左右から決闘盤を投げ、地縛神を横から押さえつける。だが! いかに一流の使う決闘盤であったとしても決闘盤は決闘盤でしかない。なにより、それで止まりきるような地縛神ではない。

「きゃあああああああああああああああああああああああ!!!!!!!」

吹っ飛ぶミィ。飛ばされたミィは床に打ち付けられ、そして転がり倒れる。

地縛神である。紛れもなく、地縛神の所業である。

ケルド:5000LP

ミィ:0LP

「あっちゃあ。大丈夫かなあ…………あっ、大丈夫だ。なんとか間に合った」

駆け寄ったテイルが安堵の声を漏らす。投盤が間に合った。間に合ったのだ。

他方、ミツルはケルドを呼び寄せると、やや険しい顔で問い糾す。

「どうやらあちらは大丈夫のようだ。流石に刺激が強すぎたかもしれないが……ケルド。一つ聞きたいんだが、地縛神を出す以外に手段はなかったのか?」

「どうにかすることはできました。けど、俺は……」

「わかった。もういい。ケルド、先攻1ターン目を捨てるおまえの流儀を一概に否定はしない。だが次は、もう少し早く目の前の相手に敬意を払え。そうすれば、出し惜しむことも出し損なうことも、そして出し過ぎることもなくなる。自分の流儀のプライドは自分で守れ。それだけだ」

(それにしてもあの少女。脅えてるようで、最後まで目を閉じていなかった)

「おお生きてる生きてる。案外受身が上手いな。生きてるなら大丈夫……」

「大丈夫じゃ……ありません。大丈夫なんかじゃない」

「おーおー怖かったろ。ここにいるからしばらく泣いていいぞ。怖かったよな」

「既成事実……つくれなかった。なにもできなくて。あの一瞬逃げようとまで」

「え? なに? 怖いからじゃなくて悔しいから泣いてるの? 面白い奴」

そうテイルは呟いて。彼は、Team Earthbound陣営に決闘盤を向けた。

「おいおまえら。うちのまだまだよわっちい大事なルーキーをこうまでされて黙ってるわけにはいかないな。んでもって、そのジャンパーむっちゃダサいからもうやめた方がいいと思うんだ。いやまじで」

天才美少女決闘者の設定はどこへやら。その上更なる挑発のおまけ付き。当然皆怒る。

(この場はこの勢いを利用させてもらわないとね。既成事実その2。 「2人がかりで倒しました」 )

「ミツルさん、こいつも俺に任せてください。俺がぶったおして……」

「その勝負まった!」

「なに!?」 「新手か!」

声がかかるとほぼ同時。テイルとアースバウンドを結ぶ線を直角に横切り、壁際で軽く上昇、そしてブーメランのように通った道を滑空する物体 ―― 言うまでもなく決闘盤。その男は2階の手すりに脚をかけ、意味もなく手を天井に向けてかざしている。リードという名の男と、その付き添いが2名。

「おいテイル。おまえあとで反省文5枚な」

「ある意味予想外。ある意味予想通りだ」

「ここが地縛館か。ちょっと広過ぎる……」

「大将にラウ先生、パルまで……わーお」

【次回予告】

卑劣なアースバウンドの侵攻によりミィは倒れた。剥き出しになる肋骨。失われる血液。正義の決闘者軍団Team BURSTは、瀕死のミィを救うべく、命を賭けて悪辣非道な地縛霊達と死闘を繰り広げる。迫るタイムリミット。果たして彼らはアースバウンドを打ち倒し、ミィを蘇生させることができるのか。絆の十字架が悪を討つ! 次回、新機甲決闘伝 Cross Burst! 第7話 『帰宅』 。お楽しみに!

【こんな決闘小説は紙面の無駄だ!】

読了有り難うございます。次回予告の内容は変更されることがあるのでご了承ください。

↓匿名でもOK。「読んだ」「面白かった」等、一言からでも、こちらには狂喜乱舞する準備が出来ております。

□前話 □表紙 □次話