�u�����ʂ�̍�ƂɖO��������B�ڂ̑O�ł݂��Ă���B���j���ς��u�Ԃ��v

�@������k�����A���ꂼ��ɗ��j������B���E�̗��j�B

�u������������H�@���܂���̎��т͔F�߂�B���ǂȁB���̋L�^���݂Ă݂��B���܂�����Ƃ��̖��O����������B���ꂶ�Ⴀ�ʖڂ��B���ꂶ�Ⴀ�ދ����B�ڂ�ς���Ă�����TCG����v

�@���[�h�͍��r�Ɏ��t���Ă���

�u�G�A�[�Y���b�N�c�c�C���I�@�p�N�I�@�g�H�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�I�v

�@�܂�ʼn~�Փ����̂悤�ɁA�S�g�̋ؗ͂�������Č����Ղ�������B�t�H���[�X���[�̓K�b�c�|�[�Y�����˂Ă����B�������m�M�����j�̊�͌���Ȃ��[�����Ŗ����Ă���B���ɂ��̗E�p�������A��������R�A���B������ꂽ�R�A���̖쐶�́A���F���L���v�g���̉s���܂̈ꌂ �\�\ �������̋}����_�����K�E�̈ꌂ �\�\ ����e���Ԃ��ƌ����Ă���B

�u���ꂩ��́c�c�v

�@�ނ͍��炩�ɐ錾�����B

�u���B�̗��j���A�~�c���v

Duel Episode �T

Team Burst�`�����I�@���[�h�ʍӁ`

�u�����������储���������������������������������������������������������������I�v

�@�����n�ɂ��Đ⋩����̂�Team BURST�̃��[�_�[�A���[�h�������B����Ȃ͂��͂Ȃ��B����͉����̊ԈႢ���B���[�h�͕K���Ɍ�������ڂ���炻���Ƃ��邪�A�����̗���l�����˂Ă��������� �\�\ YAICHI�͖���ɂ�������������B

�w��Z�̉��V�𐧂����̂̓~�c���E�A�}�M���B�`�[���A�[�X�o�E���h�R���˔j�I�x

�@�~�c���E�A�}�M�����Â��ɉE�r�������A�ϋq��`�[�����C�g�̐����ɉ�����B���̃g�b�v�`�[���FEarthbound�̃��[�_�[�ɂ��āA�����l�����L���O�P�ʂ�s���̂��̂Ƃ��鐼�̉p���B�g���[�h�}�[�N��ʂ�z���A����j�t�H�[���Ɖ����������̌��������������X�|�b�g���C�g��Ɛ肵�Ă���B

�@����͐��̓��핗�i�B

�w�\�z�O�̐ڐ�I�@�����I�@��͂�A�[�X�o�E���h�͋��������B�ԋ��킹�͋N����Ȃ��I�x

�@�����Ȍ��ʁB����͂������낤�B�N���������O��Earthbound�̏�����\�z���āA�N�����\�z�����Ƃ���Earthbound�̏����ŏI���c�c����Ⴄ�B���Ȃ��Ƃ��ނ́B

�u����������I�v

�@����U��グ�����悭���U�艺�낷�A���A���̘r�͂��܂Ōo���Ă������Ă��Ȃ��B

�u�����r�͂�߂Ă����B�P�l�ŏ���ɉ�������O�ɔ��ȉ��B��ɂ��܂��̂ȁA���[�h�v

�@�����Řr��͔͂̂ނ̃`�[�����C�g��1�l�A�W���b�N�E

�u����ς����̃��[�_�[�͂�邱�Ƃ��Ⴄ�I�@�ʖڂ��A����͏����ʁB����v

�@�Ȃ���S�O�����Ȃ��A�����ʂ�������̂̓e�C���������B���͑̂�������n�ōs�������̂��A�������ȐK�������̕ӂ肩��Ԃ牺���Ă���B�ނ̎����ɉ����̕����͂���ɂ͂��邪�A���E�܂Ŕ����Ȃ��Ă�����ɓǂ݂Â炢�B�����Ă��̃`�[���ɂ͂����P�l�A

�u �w���ꂩ��͂��ꂽ���̎��ゾ�A�~�c���x �����܂Ō����ĕ�����Ƃ��ǂ�ȋC���H�v

�@�Â��ɒǂ��ł���������̂̓p�����E�A�t�B�j�X�B���̃`�[���ł͍ł��Ⴂ�B

�@�����ʂ�̌��i�Ƃ��āA���E�̐������n�܂�B

�u���ꂾ���T�d�ɍs���ƌ������̂ɁB�����������Ɉ���������v

�@���肪���S��Ԃ��ۂ��͈�؍l�����Ȃ��B����C���Ȃ��B

�u�s���c��̗˕�t�Ń��C�t�R�X�g���A�R�A���̒v�������܂Ń��C�t��������B�����܂ł��T���a�B���̎T���a�ɂ܂�܂ƈ���������A�̂��̂��ނ�o���ꂽ���~�ȃR�A�����s�o�g���t�F�[�_�[�t�ł�������~�߁A�c��R�O�O�O�ڍU���ł���������B�����C���Ă������B���܂��ɂ͊w�K�\�͂��Ȃ��̂��H�@�m���ɖ��O�����͔��ꂽ�ȁB����ň���L���l���B���ꂪ�_���Ȃ猩�����ƌ����Ă������v

�@�����Ɣ���̍��������J�����̂悤�ɓ������Ėق��Ă�����قǁA�ނ́A���[�h�̊��E�܂͑傫���Ȃ��B�܂̂��������Ɍ����A���[�h�̓��E�̋������͂ށB

�u������́c�c�v

�u�ȂH�@���������_������Ȃ畷�����v

�@�����̂܂ܐ��b�A�悤�₭���[�h�͌����J�����B

�u�c�c���������B���͏�肭���B���܂Ȃ��v

�@�ŏ��ɋA�����̂̓e�C���������B�ӂƋC�Â��Ƃ������Ȃ��B�悭���邱�Ƃ��B���Ƀ��E���@�u��w�̃��|�[�g���c���Ă���v�@�ƌ����c���ċ���B�c���4�l�B�����Ƃ������ȃ`�[�����C�g�̓��[�h�ƃp���������B�c��̂Q�l�͗b�� �\�\ ���������킹��ׂ̑��݁B�ނ�ɂ̓��[�h�̕������������ĉ��U�B���[�h�̖T�Ɏc�����̂�1�l�����A�ŔN���ɂ�����p�����E�A�t�B�j�X�B

�u���̔��f�͐����v

�@�ł��Ⴍ�A�ł����������A�ނ͕��|�����Ȃ������B

�@�T�͔N��̃��[�h����ɑΓ��ȏ�̑ԓx�����B

�u�������E�������Ă���A�ڂ��̓`�[������߂Ă���v

�u�����Ȃ��Ȃ�B������͂悭������B��Ƃ͂��ꂾ�v

�u�c�c�v

�u�Ȃ��p�����B���܂����ɏo��C�͂Ȃ��̂��H�@�I��Ƃ��āv

�u�ʓ|�ȘA�������邩��B�����܂ł��ďo�����Ȃ�قǂ̋����������v

�u�������B�܂��A���Ƃ������ł��A���܂������Ă���ď������Ă邵�ȁv

�u�˂����[�h�B����ȂɗD���������́H�@����Ȃɖڗ��������́H�v

�u�X�|�b�g���C�g�𗁂т���Ă̂͂������B����͂����v���v

�u����܂�s���Ɨ��Ȃ��ȁB�����炪�Ƃ炷�X�|�b�g���C�g�Ȃ�āv

�u����ł�����͋r�����ēz�𗁂тĂ݂����B�̂��オ�肽���v

�@���[�h�́A���̒ꂩ��i��o���悤�əꂭ�B

�u�����c�c�K���ȁv

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ Now Dueling �\�\

�u���A�s

�u�s���\�n���O���C�����t���B�s��͊�̌��q���t���c�c�v

�u����Ȃ��̂Ɉ���������Ǝv�����B�s��͊�̌��q���t�̌��ʔ����B������́s��͊�̌��q���t�ƋM�l�́s����N���C�X�t���A�o�g���t�F�C�Y�̊ԃQ�[�����珜�O�I�v

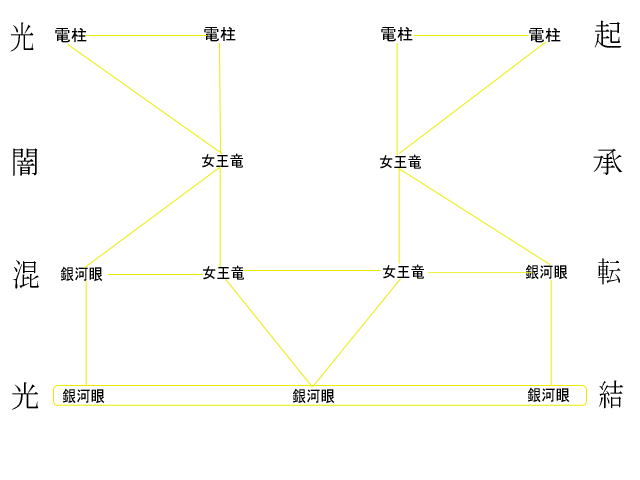

���W/������/�h���S����/�U3000/��2500

���̃J�[�h�͎����t�B�[���h��ɑ��݂���U���͂Q�O�O�O�ȏ�̃����X�^�[�Q�̂������[�X���A��D������ꏢ�����鎖���ł���B���̃J�[�h�����胂���X�^�[�Ɛ퓬���s���o�g���X�e�b�v���A���̑��胂���X�^�[�P�̂Ƃ��̃J�[�h���Q�[�����珜�O���鎖���ł���B���̌��ʂŏ��O���������X�^�[�́A�o�g���t�F�C�Y�I�����Ƀt�B�[���h��ɖ߂�B(�ȉ���)

�w�t�F���b�N�X�I��A�s��͊�̌��q���t�̌��ʂŒn�����I��I�@�������A�P���b�R�I��̃����X�^�[���퓬�j���Ƃ��I�@��������Q�����B�Q�l�̌����҂������i�o��ڎw�����������B�c�胉�C�t�͂��݂��Q�T�O�O�B�ʂ����āATeam Earthbound�ɒ��ނ̂͂ǂ���̃`�[�����x

�@�����̐����苿�����A�P���b�R�͑ŎZ�̖Ԃ�B

�iTeam Galaxy�̃t�F���b�N�X�B���̈Ј����A���̕��͋C�A������Ȃ������B���ꂪ�����B������̃u���b�N�ɂ͂낭�Ȃ̂����Ȃ�����x�X�g�S�܂ł��ꂽ�A����ȕ��Ɍ�����̂�ᛂ�����ȁB������ݑ�ɂ��Đ��������ATeam Earthbound�̂Ƃ���܂ň�C�ɋ삯�オ��j

�u�h���[�I�v�@�w�����A���x�̓P���b�R�I��̔����I�@���������Ă����̂��I�x

�u�c�c "�X��" ��D����s�t���[���E�V���N�����t�������B���x���U�s����N���C�X�t�Ɂs�t���[���E�V���N�����t���`���[�j���O�B���͖������B�s�t���[���E�h�E�V�����@���G�t���V���N�������v

�t���[���E�h�E�V�����@���G�i�V���N���E���ʃ����X�^�[�j

���W/������/��m��/�U2700/��2300

�u�t���[���E�V���N�����v�{�`���[�i�[�ȊO�̃����X�^�[�P�̈ȏ�F���肪���@�E㩃J�[�h���������ɔ������鎖���ł���B���̔������ɂ��j��B���̌��ʂ͎����̃^�[���ɂP�x�����������鎖���ł���B

�@�G�[�X�E�����X�^�[�̓����ɁA�t�F���b�N�X�͈��̕]����^����B�@ �u���X�̃����X�^�[�B�����Ƃ��A�U���͂��R�O�O�オ�������x���X�ǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ȁv�@�������\��Ő��ރt�F���b�N�X�ɑ��A�Ⴋ�P���b�R�͊������ɂȂ�Ȃ�����ɂ��Ə��B��J��������킯���Ȃ��B�����܂ł����̂��B�悤�₭�����܂ł��������B���ɏ����ւ̍q�H�͂ł��Ă���B��͎d�グ�̖��ł����Ȃ��B

�u����遂肪�s�����B�s�t���[���E�h�E�V�����@���G�t�́A���܂��̃}�W�b�N�E�g���b�v���P�x���������ɂ��邱�Ƃ��ł���B�����Ă��܂��̏�ɕ����J�[�h�͂P���B�t���[�p�X�Ƃ����킯���B�t�F���b�N�X�A���͂����Ƃ����̐̂ɋl��ł��B�����Ԃ��Ă�����̂������܂ł��v

�w�P���b�R�I�肪���ɋC���W�������Ă���B����́A���̎����͂����I�x

�u�V���̓S�Ƃ�A�����ȗ�����͂̐o�ƕς���I�@�s�n���}�[�V���[�g�t�I�v

�@����͎v��ʂƂ��납�痈���B�����\�����s�t���[���E�h�E�V�����@���G�t����ł͂Ȃ��A�f���G���I�[�u��t�����P���b�R�̏�����B������Ԃ܂ʼn������Ă����Ղ̎q�̂P���B�啨���ւ̟Ӑg�̈��B�艞������B�啨�����U���ĉʂĂ�艞���B�K�v�ȏ�̃I�[�o�[�E�A�N�V�������I���A�I�X�Ɗ���グ��P���b�R�B�������A���̕\��͊���ɂ���Ă͐��܂�Ȃ��B

�u�Ȃ����I�@�Ȃ��s�t���[���E�h�E�V�����@���G�t���j��Ă���B�Ȃ��c�c�v

�u�����҂߁B�s�n���}�[�V���[�g�t�� �w�t�B�[���h��ɕ\���U���\���ő��݂���ł��U���͂����������X�^�[��j��x ���ꂪ�G�ł��邩�����ł��邩�͖��Ƃ��Ȃ��B�����ās�t���[���E�h�E�V�����@���G�t�������ɂł���͓̂G�̎����̂݁B���܂��́s�n���}�[�V���[�g�t���ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��v

�u����Ȃ��Ƃ͒m���Ă���B�s�t���[���E�h�E�V�����@���G�t�̍U���͂͂Q�V�O�O�B�R�O�O�O�̍U���͂����s��͊�̌��q���t�����Ⴂ�c�c���A���܂����v

�w���̃v���C���O�~�X�͒ɍ��I�@�P���b�R�I��́A���̃^�[���̎n�߂ɉi�����@�����Ă��܂��B���̖��́s���҂̋�Ɂt�B�s��͊�̌��q���t�̍U���͂͂W�O�O�|�C���g�_�E���I�@�s�t���[���E�h�E�V�����@���G�t�̍U���͂�������Ă����̂ł��B�V�l���ꂵ�����m�ȃv���C���O�ɂ��A������𑱂��Ă����P���b�R�I��c�c�����ɂ��āA�������̃v���b�V���[�ɂ��Ă��Ă��܂������I�x

�i���������B����ȏ����I�ȃ~�X��Ƃ��Ȃ�āB�������̃v���b�V���[�H�@����Ȃ��̂ʼn����c�c�j

�u�܂����c�c���ꂪ�c�c���́c�c�n���ȁc�c����Ȃ��̂Ɂc�c���̉����f�킳���͂����c�c�v

�u�I��肩�B�Ȃ�Ό�����t���邼�B�h���[�B�s�X�^���s���O�E�N���b�V���t���B�s���҂̋�Ɂt��j��B�s��͊�̌��q���t�̍U���͂͂R�O�O�O�ɖ߂�B�i�̈Ⴂ�������悤�B���I�v

�w�������̂̓`�[���M�����N�V�[�I�@�����i�o�I�x

�u�G���������ɒ������Ƃ��邩�炻���Ȃ�v

�@�I�R�����ɂ���t�F���b�N�X�̎��E�ɁA���Ȃ�A�����čŌ�̓G���p�������B

�@�����̌������ɐg�����̏폟�R�c�A���̖��� �\�\

�u������Earthbound�B���낻�댈�������悤�v

�w���������Ɍ����B�悭�������܂ŏ����c�����B���̕��p���珟���オ���Ă����̂� �w�����x �̖����ق����܂܂ɂ���Team Galaxy�B�v�X�̌����i�o���B�O��̏��D���Ȃ邩�I�x

�@Team Galaxy�B�ނ�̕\��ɂ͎��M�������Ă����B

�w���̕��p����́c�c�ܘ_�����炾�I�@Team Earthbound�I�@�A�e�܂ł��ƂP���B��̗͂��E���Ȃ�̂��́I�@���̂܂ܗD���������čs���Ă��܂��̂��I�x

�@Team Earthbound�B�ނ�̕\��ɂ͊m�M�������Ă����B

�w��N�Ƃ��ďo�Ă����̂�Team Galaxy�F�t�F���b�N�X�I��ƁATeam Earthbound�F���U�[���I��B�����S�̗̂����肤���̌����B��u����𗣂��Ȃ��I�x

�u�������v�@�u�������v

Starting Disc Throwing Standby�\�\

Three�\�\

Two�\�\

One�\�\

Go�I Fight a Technological Card Duel�I

�wSDT�A��U��������̂̓t�F���b�N�X�I�肾�I�x

�u�n�܂����B���[�h�A���͂��̌����ǂ��݂Ă�H�v

�u�`�[���M�����N�V�[�͕����Ă��������B�����Ă��ȁv

�u�Ӂ[��v�@�u�p�����A���܂��́H�v�@�u����������ˁA�����Ă��v

�w�t�F���b�N�X�I��͓������������Ƀ^�[���G���h�B���U�[���I��̍s���҂������H�x

�u���̃^�[���A�h���[�B�����X�^�[�A�}�W�b�N�E�g���b�v���P�����Z�b�g���ă^�[���G���h�v

�@��͂���ł��邪�A���U�[���͊����čU�߂Ȃ��B�e�X�A���炪���ӂƂ����^��D�悵���i�D�B��Ɏd�|�����̂͐�U�̌����ҁB�͂𗭂߂Ă����t�F���b�N�X�B

�u���̃^�[���A�h���[�B�t�@�[�X�g�A�^�b�N�͂�������B��D����Q���́s��͊�̌��q���t���s�Z���t�B���̐땺�A�s�c�C���E�t�H�g���E���U�[�h�t��Z�������B�����̔\�͂͒m���Ă��邾�낤�ȁA���U�[���I�v

�u�s�c�C���E�t�H�g���E���U�[�h�t�̌��ʁA�����[�X���邱�ƂŗZ���f�ނ��n���犫�яo���v

�u���������B���ʔ����I�@��n����s

�u�����Ȃ�h��Ȃ��Ƃ��B���ꂵ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���������v

�u���p�ȋC�����B���܂������A���|�Ŏ_�����N�����Ȃ�A���U�[���v

�@�����҂��������d�|����Ƃ��̕\��B�ʂ����ăt�F���b�N�X�͓������B�S�g���率�́A���̂悤�Ȃ��̂������o���A��͊�́A������R��闱�q�ƍ������ĐL�т�B�t�F���b�N�X�͚o���A���[�h�͚X��B

�u�ł��I�@�t�F���b�N�X�́y

�u�����݂�悠��c�c�v�@�u���������邺�v�@�u����ገ��������ȁv�@�u�o�[�J�A��������Ȃ��Ă������ɏo�邱�Ƃ��炢���邳�v�@�u�����ǂ���ǂ��݂Ă���������v�@�u�Ȃ�肽���Ȃ��Ă����ȁv�@�u�Ȃ�b�Ƃ����ׂ����Ȃ�悤�ȁc�c�v�@�u���̕��͋C�����܂�˂���ȁc�c�v

�@�t�F���b�N�X�̕K�D���`�y�����R�z�B���͋C�����̋����Ɲ������ꑱ���Ă͂�T�N�B�t�]�̔��z�B �w�����x �̊Ŕ�w�����������҂������o���Ɠ��̕��͋C���s��͊�̌��q���t �\ ���������鋐�� �\ �̗��q�ɍ������ݎU�z�B���ɋ��������������N�����B��������̉�������B���̖��ɕ�܂ꂽ�M���ދy�ь����҂́A�����o����鋭�����ɉ����ׂ���ĕ���S�������A�܂Ƃ��Ȍ����̑��s������ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����B�����A�����Ɏ���܂ŕ�����i�������҂��s���ȃv���C���O�~�X�Ŕs�ނ��Ă������B�ЂƂ��ы����Ɋ�������Ō�A�S�g�����ꂨ�̂̂��A�s�k�Ɏ���B

�u���ɂ��̉����e��������u�Ԃ������B�������삯�A���U�[���B�s��͊�̌��q���t�ŕǂ��U���c�c�����Ō��ʂ��B�s��͊�̌��q���t�ƕǃ����X�^�[���Q�[�����珜�O����I�v

�u�ł����I�@�ǂ������I�ɔr���A�_�C���N�g�A�^�b�N�ւ̃R�[�X���c�c�v

�u�C��������I�@���U���@�F�s�ւ���ꂽ���t�t���v

�@���O���O�̔����B���U�[���́A�����邱�ƂȂ����p��I�ԁB

�u�s��͊�̌��q���t�̌��ʂ͖����������B�����Ƃ��A�����́s�f�����Y�E�`�F�[���t�ƈ���čU���܂ł͎~�߂Ȃ��B���ꂶ�Ⴀ���Ζʂ��B�i�[�W���ƃL�X���錠��������v

�u�~�߂����I�@�s���v�e�B���X�E�i�[�W���t�I�@�S�ǂ̃f�B�t�F���X�Œʂ��Ȃ��I�v

�u���ꂾ������Ȃ����B�o�g���t�F�C�Y�I�����A�s���v�e�B���X�E�i�[�W���t�̌��ʔ����B�����ƃL�X�����E�h�̑�́A�D�����čU���͂� "�O" �ɂȂ�v

�u �w�����R�x �����̂Ƃ����Ȃ��Ƃ����̂��B�^�[���G���h�v

Turn 4

���t�F���b�N�X

�@Hand 4

�@Monster 2�i�s��͊�̌��q���t�^�s��͊�̌��q���t�j

�@Magic�Trap 0

�@Life 8000

�����U�[��

�@Hand 4

�@Monster 1�i�s���v�e�B���X�E�i�[�W���t�j

�@Magic�Trap 0

�@Life 8000

�u�h���[�B��������u���Ă����قlj��B�͗I���Ȍ����҂���Ȃ��B�U���� "�O" �ƂȂ����s��͊�̌��q���t�`�ƁA�s���v�e�B���X�E�i�[�W���t�������[�X�I�v

�@����̏����̉��A������̃����X�^�[�������[�X�E�R�X�g�ɕς��郂���X�^�[�Q�����݂���B�s�n�▂�_�����@�E�S�[�����t�A�s���H���J�j�b�N�E�N�C�[���t�A�����āA

�u�s���v�e�B���X�E���@�[�X�L�t����ꏢ���B���ʔ����A�P�^�[���ɂP�x�A�\���\���ő��݂��鑊�胂���X�^�[��j�邱�Ƃ��ł���B�s��͊�̌��q���t�a��j��B�����ƃh�b�O�t�@�C�g�Ȃ�Ă��Ƃ��v

�u����ׂ��͎ւ̏����B�Ŗ��������P�̋�͂��s���������I�I�v

�u�����Ƃ�g�b�v�`�[���ȂB�i���������Ԃ����Ƃ���Œm������������Ȃ���B�����s�����B�o�g���t�F�C�Y�A�s���v�e�B���X�E���@�[�X�L�t�Ń_�C���N�g�A�^�b�N�I�@���v�e�B���X�E�X�p�C�����I�v

�u�������I�v�@�ւ̔����t�F���b�N�X����B

�u�P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v

���U�[���F�W�O�O�OLP

�t�F���b�N�X�F�T�S�O�OLP

Turn 5

���t�F���b�N�X

�@Hand 4

�@Monster 0

�@Magic�Trap 0

�@Life 5400

�����U�[��

�@Hand 3

�@Monster 1�i�s���v�e�B���X�E���@�[�X�L�t�j

�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j

�@Life 8000

�u����ς����������W�J�ɂȂ����ˁv�@�p�����́A�j������Ȃ���o�߂�������Ă����B

�u�t�F���b�N�X�́y

�u����������������Ȃ����p�����B�^�b�O�Ƃ�����������Ƃ��A���͍����L���邱�ƂɈӋ`�̂��錈�����Ƃ��Ȃ���ɗ��B���̍����Z�p���B����ϋ����͈Ⴄ���v

�i���[���B�������芴�����Ă�B���Ў�`�Ɍ��܂łǂ��Ղ�B����œV�������Ƃ��������Ⴄ����Ȃ��̐l�B��H�@�����ł��A���܂łǂ��Ղ肾����V����肽���Ƃ��l�����Ⴄ�̂��ȁj

�u�h���[�B��D����s�J�[�h�J�[�E�c�t�������B���ʔ����B�����������[�X�A�Q�������v

�u���������̐�͂̕�[���B�Ԉ���Ă͂��Ȃ��A���A���̌����������Ǝv�����I�v

���U�[���F�W�O�O�OLP

�t�F���b�N�X�F�Q�W�O�OLP

�u���͂����I�v

�w�U�^�[���ځA�Ăсs���v�e�B���X�E���@�[�X�L�t�̃_�C���N�g�A�^�b�N�����܂����I�@�����A��͂舳�|�I�ɋ����I�@����Team Galaxy�������Ă��Ă��AEarthbound�̉��͕����Ȃ��̂��x

�u���C���t�F�C�Y�Q�B��D����i�����@�F�s���~�ȃJ�P���t���B�^�[���G���h�v

Turn 7

���t�F���b�N�X

�@Hand 6

�@Monster 0

�@Magic�Trap 0

�@Life 2800

�����U�[��

�@Hand 3

�@Monster 1�i�s���v�e�B���X�E���@�[�X�L�t�j

�@Magic�Trap 2�i�Z�b�g�^�s���~�ȃJ�P���t�j

�@Life 8000

�u���������グ�Ă��������B�܊p�̌��������ꂶ�Ⴀ�A�ϋq������オ��Ȃ��v

�u������B�ϋq�͂����Ɛ���オ��B���U�[���A���܂��͏������蒲�q�ɏ�肷�����v

�@�t�F���b�N�X�́A�ēx�S�g�ɗ͂����ߖ�����˂����B�������i�݁A�S�n�D���������������c�c�ނɂƂ��Ă͍D�s���������B�y�����R�z�A���̔R���͌�������ь��Ɏ���܂Ō��Ƃ���������N���o��p���[�E�v���C���[�E�t�F�������B��͊�̎c��ɍ����ăt�F���b�N�X�́y�����R�z����˂��������B

�u�����͌����Ȃ��ƌ���Ȃ��������H�@�ǂꂾ�����˂��悤�����ɂ͌����ڂ��Ȃ��v

�u����Șb�͒N���m���Ă���v�@�u�Ȃ�Ȃ�Ŗ��ʂȂ��Ƃ𑱂���v

�u���܂��ɂ͖��ʂ�������Ȃ��ȁB���܂��ɂ́v

�u��������킵�Ă邺�v�@�u�����ł���킷��v�@�u���肪���肾����ȁv�@�u�ł��I�@���̃��U�[���Ɠn�荇���Ă�B���̕ӂ̌����҂Ȃ�Ƃ����ɒׂ�Ă��v�@�u�����Ȃ�ł͂̔S�肩�B�������v�@�u����͂܂��������B���Ă�B���̐l�Ȃ����Ă�����˂��́v�@�u�����̕K�E�Z���B��ׂ��I�v

�u�ϋq������オ�肾�����H�@���͂�U��i�藧���オ��A���̎p�ɋ����̈Ӓn���݂��킯���B�������y�����R�z�Ő��{�ɑ��������҂ɕς���B���������͂��炦��c�c���A�P�Ȃ���҂ŏI���v

�u�I��肶��Ȃ��B���Ԃ������������ȃ��U�[���B���� �w�����x ��

�u���܂����H�v

�u�c�O�������ȃ��U�[���B���������Ȃ��y�����R�z�����̈Ӗ����Ȃ��T���Ă����Ǝv�������H�@���܂����]�T�Ŏ����Ă���Ԃ��ϋq�͋����Ɋ������Ă����B�M���ɂ�����߂₷���̂����������A�������������ё�����ǂ��Ȃ邩�B�d�x�Ɋ��������ϋq�͉�������H�@�������B�������ĎT���U�炷�̂��B �w�����x �Ƃ��ĂȁI�@�����͂P�l�ŋ����ɂȂ��Ȃ��B��O�ɔF�߂��ď��߂ċ����ƌĂ��B��O�̒ǔF���ċ����͂�苭���ƂȂ�B�����܂ŏオ��A���܂��Ɠ����Ă�ԁA���ɁI�v

�u�܂����c�c���̑_���́c�c�v

�u���̒ʂ�B�����T���������̎���ϋq����Ăđ���ɂ���B���̎���ǂ��Ȃ邩�ȁH�@���܂��͋�������F�����I�@�͂����������c�c�ӂ��I�v

�u�z���Ă���̂��B���甭���������̖����z���āc�c�v

�@��O�ɂ���čm�肳�ꐸ�x�𑝂��� �w�����x ���A�Ȃ̐g�ɍēx�z��������ǂ��Ȃ邩�B�u���Ԃɖ�������A�������z���o���ꂽ�ϋq�����ɖ߂��Ă䂭�B�����ɁA�ς���Ă������̂�����B

�u�y�����R�z�͊i�������X���i�ɂ����ʗp���Ȃ��B�������I�@�Ȃ͌ȂƓ��i�A�Ȃɂ͒ʗp����v

�u�������ƁI�@����͖ӓ_�������▭�ȃv���C���O���I�@�t�F���b�N�X�I�肪�ς���Ă������I�v

�u���͋����c�c���͋����c�c���͋����c�c���͋����c�c���͋��������������������I�v

�@�������������������ϏO�̊��҂���悹���čĎ����A��荂�ʂ̋����Ƃ��ď�����Ă����B

�u����H�@�Ȃ����Ȃ�Ă��Ȃ�����Ȃ����v�@�u�������ۂ��C�����Ă����ǂȁv�@�u�������\���拭�����\�B�ŋߑ�������v�@�u�������B�t�F���b�N�X�̋������\���v�@�u���̖�Y�c�c�v

�@������o�߂��M�������[�����X�ɋ������\����������A���A���̐��͂����Ɏ~�ށB

�u�����݂�悠��c�c�v�@�u�Ȃ�Ă������c�c�v�@�u���́A���������܂����̂Ȃ��Ȃ܂��c�c�v

�u���������I�@���������邼���������������������������������������������������I�v

�@�����ɂ� �\�\ �Y�X���������L�����P�l�̋����������B

�u�ӂ��B���U�[���N�B�N�Ɠ�����̂����h�Ɏv���B����̍U���͎��ɑf���炵�������v

�@����̐[���痧���A�s���ȕ@�A�d���ȐO�A1�L����܂Ŏˊт��悤�Ȋ���A�S�Ă������� "��" ���ʂ��Ă���B����܂Œ���҂ł����������A�܂�ŗ��ꂪ�t�]�������̂悤�Ƀ��U�[���������낷�B

�u�Ă߂��c�c�v

�w�������ƁI�@�Ȃ�Ƃ����Ȃ܂��B�]�����Ă���B�����炵���G�Ɉ��̕]����^���Ă���x

�u�����I�v�@�w�������I�@���̋t�ڂ͋����̏퓅��x

�u���̌����͂��̏���s���B�h���[�v

�w�Ȃ�Ƃ��������̃h���[�I�@�w�悩�狭�������Ă��那�I�x

�u��D���瑬�U���@�F�s�T�C�N�����t���B�Z�b�g�J�[�h��j��v

�w�������Ƃ��I�@�����Łs�T�C�N�����t�I�@���������s�T�C�N�����t�I�@���͋������̋����I�x

�u����ł͔�I�����Ă��炨�����B�^�̋��� �\�\ �M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X�̌������B���̌�䊁s�n�s���T���_�[�tA���U�Ԃɏ����B���̃����X�^�[�̌��ʂɂ����̌�䊁s�n�j���T���_�[�tA���V�Ԃɏ����B�܂����I�@�����X�^�[���ʂ𑱁X�ƁA�����ē��X�Ɣ����I�@��O�̌�䊁s�n�s���T���_�[�tB���X�ԂɁA�����đ�l�̌�䊁s�n�j���T���_�[�tB���P�O�ԂɘA�������v

�w��C�ɂS�̂��̃��x���S�����������X�^�[��W�J�I�@���������̉����������Ȃ̂��I�x

�u�I�[�o�[���C�I�@�ő����A�s�����l �N�B�[���h���O�[���t���V�ԂƂX�ԂɃ_�u���G�N�V�[�Y�I�v

�����l �N�B�[���h���O�[���i�G�N�V�[�Y�E���ʃ����X�^�[�j

�����N�S/�ő���/�h���S����/�U2200/��1200

���x���S�����X�^�[�~�Q�F�P�^�[���ɂP�x�A���̃J�[�h�̃G�N�V�[�Y�f�ނ��P��菜�����ŁA�����̕�n�̃��x���T�ȏ�̃h���S���������X�^�[�P�̂�I�����ē��ꏢ������B���̌��ʂœ��ꏢ�����������X�^�[�̌��ʂ͖���������A���̃^�[�����̃����X�^�[�͍U���ł��Ȃ��B�i�ȉ����j

�u�s�����l �N�B�[���h���O�[���t�c�c����܂łɂȂ����Ղ��c�c�����v

�@�{���̘A�����������ݏo���Ռ��g�����U�[���̓y�������P���Ă䂭�B���̊Ԃ��M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X�̘A�������͎~�܂�Ȃ��B�����A�s���A�����ĉ����������B

�u���ʔ����B�s�����l �N�B�[���h���O�[���t�̃I�[�o�[���C���j�b�g���P����菜���A��n�́s��͊�̌��q���t�Q�̂��t�B�[���h��Ɉ����グ��B�h��I�@�Q�C�́s��͊�̌��q���t�I�v

�w�����Ƃ����Ԃɐ�������I�@���ꂪ�I�@���ꂪ�����t�F���b�N�X�̑_���������̂��I�x

�u���������̂��_���H�@�m���I�@�N���ɁA���ĂɁA�đR�ƃm���I�@�����̌����͌���ɑË����Ȃ��B�Q�̂́s�����l �N�B�[���h���O�[���t���Ւd�ɕ����s�h���S�j�b�N�E�^�N�e�B�N�X�t���v

�h���S�j�b�N�E�^�N�e�B�N�X�i�ʏ햂�@�j

�����t�B�[���h��ɑ��݂���h���S���������X�^�[�Q�̂������[�X���Ĕ�������B

�����̃f�b�L���烌�x���W�̃h���S���������X�^�[�P�̂���ꏢ������B

�u�܂����I�v�@�u����́I�v�@�uῂ����I�v�@�u������ῂ��߂��ĂƂĂ�����Ȃ��������ł��Ȃ��I�v

�w����͋����I�@����ւ�藧���ւ��A�V�����g���b�N�ɋ����̉Ԃ��炩���Ă��那���I�@�Ȃ�Ƃ����������R���{�I�@�ϏO���������ł��̋����Ԃ�Ɍ�����Ă��那�I�x

�u�P���I�@���������I�@�h�������������ɂӂ��킵���B�R�̖ڂ̃M�����N�V�[�A�C�Y�E�t�H�g���E�h���S�����f�b�L������ꏢ���I�@���ꂱ�����I�@���F���B�E�X�g�����O�E�t�H�[���[�V�������I�v

�u������ŁA�ł�����B�S�{�̓d�����R�C�̌����ɉ������I�v

�@���[�h�͐g�̂��ϋq�Ȃ�����o���ċ��сA�����Ĝɂ��B

�u���ꂾ���̏������\�ɂ��铊�ՋZ�p�B�t�F���b�N�X�c�c����A�M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X�c�c�v

�u�o�g���t�F�C�Y�A�s��͊�̌��q���t�Łs���v�e�B���X�E���@�[�X�L�t�����j�I�@���̃^�[���A�c��̂Q�C�̓N�B�[���E�h���O�[���̐�����ʂɂ��U���͂ł��Ȃ��B�}�W�b�N�E�g���b�v���P�������ă^�[���G���h�v

Turn 8

���M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X

�@Hand 1

�@Monster 3�i�s��͊�̌��q���t�^�s��͊�̌��q���t�^�s��͊�̌��q���t�j

�@Magic�Trap 0

�@Life 2800

�����U�[��

�@Hand 3

�@Monster 0

�@Magic�Trap 1�i�s���~�ȃJ�P���t�j

�@Life 7600

�u�����A�h���[�c�c�X�^���o�C�t�F�C�Y�A�s���~�ȃJ�P���t�ɋ��~�J�E���^�[���P�u���B�����X�^�[���P�́A�}�W�b�N�E�g���b�v���Q�̃Z�b�g�B�^�[���G���h���v

�u�Â��I�@�s���o�̑嗳���t�I�@�Z�b�g�J�[�h�P�������̑��x�Ŕj��v

�u�����p�����A���̃��U�[�������S�ɉ�����Ă�B�y

�u�����������A�t�F���b�N�X�ߐ��ɂ��̐^�����������v

�@�`�[���M�����N�V�[�A�Q�d�F�S�b�N�E�A�C�[���}�C���B

�u���̉����̉H�����̂ɂR�Q���Ԃ͂�����������˂��v

�@�`�[���M�����N�V�[�A�H���F�o�[�x���E�N���v�g���B

�u���������イ�B��ς������Ȃ��B�O��̍�Ƃ��������v

�@�`�[���M�����N�V�[�A�����F�K�b�N�u���[�E�n���n�[���B

�u��������̓`�[���M�����N�V�[�̓ƒd��c�c�����I�v

�@�`�[���M�����N�V�[�A�叫�F�[�N�g�E�v���Y�}���b�N�B

�u���̃^�[���A�h���[�I�v

�u��͂��`�삯�`��`��@�M�����N�V�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�`�`�`�`�`�`�`�`�t�F���b�N�X�I�v

�uGO�I�@GO�I�@KYO�|GO�I�@GO�I�@GO�I�@KYO�|GO�I�@���U�[�����E���E���`GO�I�v

�u�������邩�˃��U�[���N�B�N�͋����̕����ɗ����Ă��܂����̂���B�s�×~�Ț�t���B�f�b�L����J�[�h���Q�������c�c�s�X�^���s���O�E�N���b�V���t���B�Z�b�g�J�[�h��j��B�o�g���t�F�C�Y�A�����́s

�w�������ƁI�@���ł��ւ郌�U�[���I��̕ǂ��������I�@����ŏ�͂���B�ł邩�I�x

�u������I�@�����悤�I�@������I�@�`���邪�����B�����������ɋ����ł����������B�����I�v

�w���[�ȁ[�Ł[���[�I�@���ɑt�łĂ��܂����B��͂̔g���삯������I�@�Q�C�̗���

�u�ӂ��A�����͂܂��I����Ă��Ȃ��B�����オ�肽�܂����U�[���N�B�ϋq����߂Ă��܂��v

�u�����オ��K�v�Ȃ˂���v�@�u�ނ��c�c�v

�@�u���X�̗]�g�����ꂽ�Ƃ��A�ނ́A���U�[���͐m���������Ă����B

�u���ȁB�Ȃ���Ȃ�ɂ������܂ŏ����c���Ă��������̂��Ƃ͂���v

�w����͂��I�@�]�����Ă��那�I�@�ΐ푊��Ɉ��̕]����^���Ă��那�I�x

�u���́y

�u���̍ō��̋Z�ɎĂ������n�L�n�L�Ɓc�c�͂��I�@�ȂA���̋P���́v

�u�݂������H�@����Ȃ�݂��Ă��B�߂܂Ђ�ނ��Ă�[���݂ȁI�@���ꂪ�I�v

�@���U�[���͒��Ă����V���c�𐨂��悭�j��̂Ă��B�t�F���b�N�X�͋����̕\��Ŏ��F����B

�u�Ȃ��̂����Ȃ��قǂ̕��́B���̕������̍U����e�����Ƃł������̂��v

�u�����ɂ��x�����������풃�ю��B��Ȃ�ĊȒP�ɍ��邵�ȒP�ɉ���B���̋������Ղ�͏ォ��\��t�����V�[���̂悤�Ȃ��́B���̕��A���ꂪ���Ɖ��B�Ƃ̌���I�ȈႢ���B�����Ɍ��h���������ł��낤�Ƃ��A�����̌��ߎ�� "��" �I�@���̋����͏��F����q�̌Ղ��v

�u�炾���̋������Ƃł������̂��B������ł���Ǝ咣����̂��v

�u���̌����͌��Ȃ�����B�ǂ��쏜�A㩂��쏜�A�C�F�����ق��Y��ȑ|���Ԃ�v

�u���ꂪ�����Ƃł��v�@�u�����B�����悭���B�ʂɊԈ���ĂȂ����B���ǂȁv

�@���U�[���͂����ňꑧ�����ƁA���𐘂��A�p�x��ς��Č��o���B

�u���������܌�墂��������B�t�F���b�N�X�����A���g�b�v�`�[���̏������Ă킩�邩�H�@�܁A�F�X���邾�낤���A�Ƃ肠����������Ă̂��P����B�����Ƃ��B�����Ȃ���Ύn�܂�Ȃ��B�����g�b�v�Ƃ��Ȃ�A������Ƃ��A�L�����������Ă�Ƃ��A�R�A�ȃt�@���͐F�X�v�����Ă���낤���A���������̂��S�ď����Ă���̘b���B�܂��͏����Ȃ���A�i�D�������Ƃ̂P�������Ȃ���v

�u�������������B����Ȍ���ƁA���̃f���G���X�^�C���ɉ��̊W������v

�u���ɑ���Ȃ����̂͂P�A�D�L�����B���������Y��ɏ��������Ƃ͌���Ȃ��B���ɂ͖�����ɂł��˂�����ł����Ȃ���Ώ��ĂȂ��Ƃ�������B�g�b�v�`�[���̃��M�����[�͂��Ă�ጙ�ł��g�ɂ��Z�p�݂����Ȃ��B�����̑㖼���݂����ȃ~�c������ł���A���ɂ͏������E���ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������B���@���Ȃ珮�X���B���ꂪ���ɂ͂˂��v

�i�ȂA���̃v���b�V���[�́A�����̃v���b�V���[�͂Ȃc�c�j

�@���B����܂ł̐S�n�D�����Ƃ͈Ⴄ�B���|�ɂ�銾���~�܂�Ȃ��B

�u��N�Œ��b���オ������B���낻�댈�����悤���v

Turn 10

���M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X

�@Hand 0

�@Monster 3�i�s��͊�̌��q���t�^�s��͊�̌��q���t�^�s��͊�̌��q���t�j

�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j

�@Life 2800

�����U�[��

�@Hand 1

�@Monster 1�i�Z�b�g�j

�@Magic�Trap 1�i�s���~�ȃJ�P���t�j

�@Life 1�P00

�u�h���[�B�X�^���o�C�t�F�C�Y�A�s���~�ȃJ�P���t�ɂQ�ڂ̃J�E���^�[��u���B���C���t�F�C�Y�A�s���~�ȃJ�P���t���n�ɑ���A�f�b�L����Q�����h���[����v

�u�����@�����ȏ�A�݂��Ă����̂��낤�ȁB�M�l�̃t�H�[���[�V�������I�v

�u�v���v

�u�ȂɁH�v

�u���H�͗v��Ȃ��B�ꔭ���B���͈ꔭ�ł킩�点��v

�i�ȂB����͓D�c�c����A�����c�c�z�́A�z�̌����͈�́c�c�j

�u�t�B�[���h���@�F�s���v�e�B���X�E�T�v�P�b�g�t���B�ق���B���n�Ɏւ�����Ă����v

���v�e�B���X�E�T�v�P�b�g�i�t�B�[���h���@�j

�P�^�[���ɂP�x�A���C���t�F�C�Y�A�^�[���v���C���[�͎����t�B�[���h��Ɂu���v�e�B���X�g�[�N���v�i��ޑ��E�n�E���P�E�U�^��O�j�P�̂���ꏢ���ł���B��n�ɑ��݂�����ޑ������X�^�[�P�̂����O���邱�Ƃł��̃J�[�h��Ώۂɂ��閂�@�E㩁E���ʃ����X�^�[�̌��ʂ��ɂ���B

�u���̕��͍U�h��́B�D���낤�����ɓh��悤�����Ɍ������ē|�ꍞ�ށB�O�̂߂肾�B���̃V�~�P�Ȃ��������܂���ɓh��ւ��Ă���v

�@���U�[���͑傫���U�肩�Ԃ�ƁA�S���ؗ͂��W���A�����Ղ����Ɍ������ē�����B���ՂƋ��Ɂs���v�e�B���X�E�K�[�h�i�[�t�ƃ��v�e�B���X�E�g�[�N�������n�ɏ����A�{�R�{�R�Ɖ��𗧂Ă�B����B�����������ɂ���B���x���S�c�c�Ⴄ�B���x���U�c�c�Ⴄ�B���x���W�c�c�Ⴄ�B����ȉ����������ɂ���B

�u���B�̌������ق��Ă���B�����o�ł�I�v

Earthbound Immortal Ccarayhua Advance summon

�w�ŁA�ł������������������������������������������I�@����ȁA����Ȓn���_�I�x

�i�Ȃ�Ƃ�������B�������A�����Ђ��ɉ߂���B������Ă��܂��Ύ��̏����j

�u�n�b�I�@�N�ɂ̓Z�b�g�J�[�h�ւ̃P�A������Ȃ������悤���ȁB�ޗ��� �\�\ �v

�@���̏u�ԁA�t�F���b�N�X�̓��U�[���̎����Ɏˊт���A���B

�i���̔��́c�c�������B�R�J���C�A�̔\�́B�R�J���C�A�̔\�͂� �\�\ �j

�n���_ �b�����������������i���ʃ����X�^�[�j

���P�O/�ő���/��ޑ�/�U2800/��1800

�u�n���_�v�Ɩ��̂��������X�^�[�̓t�B�[���h��ɂP�̂����\���\���ő��݂ł��Ȃ��B�t�B�[���h��ɕ\���\���Ńt�B�[���h���@�J�[�h�����݂��Ȃ��ꍇ���̃J�[�h��j��B����͂��̃J�[�h���U���ΏۂɑI�����鎖�͂ł��Ȃ��B���̃J�[�h�͑���v���C���[�ɒ��ڍU�����鎖���ł���B���̃J�[�h�̌��ʈȊO�̌��ʂɂ���Ă��̃J�[�h���j�ꂽ���A�t�B�[���h��ɑ��݂���J�[�h��S�Ĕj��B

�@����͂����Ȃ��Q��������������J���A�P�R�ł�����ǂ߂���͂̌����B���ɁA�u���ŋ����ʂĂ��Ƃ��Ă��A���̎��O�͓V�삯��������Ȃ����Ɉ������荞�ނ��낤�B

�@���{�ւ̓��A��ɁB

�i㩂Ŕj��A���͑S��͂������ē���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����H�@���̕��ƁH�@�f��ŁH�j

�@�ǂ�㩂̋쏜��O�ꂷ��p�������U�[���ɗ]�͂��c���B���ȂȌ����́A����ɂ��]�͂��c�����́B���U�[���̎�D�ɂ͖����s�X�P�[�v�E�S�[�g�t������B���ƂP�O�^�[�������Ă������B

�u�ǂ����I�ڂ��Ɖ��͈���ɍ\��Ȃ��B���Ƌ��ɂ����邩�A�����������������邩�c�c�v

�I��

�i������ �\�\�j

�@�t�F���b�N�X�̘r��������B�y�����R�z���y���z�ɔ��˂��ꂽ�u�Ԃł������B�������Ƃ��Ẵv���C�h�������������̂ɁA�������܂ꂽ�������܂����������B

�u�o�g���t�F�C�Y�B�~�c������ɑ����āA����

�@�R�J���C�A�����̋K�i�O�̘r��U��グ��B�@�u�M�����N�V�[�A�C�Y�I�v�@�v��悤�Ƀt�F���b�N�X�͋��Ԃ��A����Ԃɓ����Ă��Ȃ��ȏ�A�s��͊�̌��q���t�̌��ʂ͔������Ȃ��B�����A�R�J���C�A�͂�����������ɂȂǂ��Ă��Ȃ��B�n���_���퓬�����ނ̂͌��Ȃ�����ł͂Ȃ��A�P���ɁA�X�P�[�����Ⴂ�߂��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B�G�荇���ɂ��甭�W���Ȃ��قǂ̃X�P�[���B

�@�̂ɂ��̈ꌂ�́A���̓��U���͑тƔ�ׂĂ����|�I�ɏd���B

�u�M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X�c�c���̗��͂����Ő܂�B��炦�I�v

�@�����̓~�X�ɂ�����ł��A�e�ɂ͂��Ȃ��B

�@�����͊�ł͌��Ȃ��B�[�ŐÂ��Ɍ����́B

�@�����͈������Ƃ͂����Ă��܂�͂��Ȃ��B

�u���͂��I�v�@�M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X�́A�����ʂ��̗͂��ꐯ�ƂȂ��Ĕ�щʂĂ�B

�w�������႟�������������������������������I�@��N��𐧂����̂̓��U�[���I��I�x

�u���ꂾ�B���̗́v�@���[�h�͓f���̂Ă�悤�Ɍ����B

�u������̋����̌��B��p���헪���Z�p���\�z���A���̃g�b�v��ȏ���̐����͓��R�������Ă邪�A������̍��������x���Ă�̂����̌����͎ؗ�`�B����������c�c�v

�u�悭������A���U�[���B�N�ɒp���邱�Ƃ��Ȃ������Ȑ�N�킾�����v

�u�~�c������ɂ͂܂��܂������y�т܂����v

�u���̐����̂܂܁A���f�����ɓ������v

�A�����E�o���b�N�F�R�Q�O�OLP

�S�b�N�E�A�C�[���}�C���F�Q�R�O�OLP

�u�s�o�C�X�E�h���S���t�Ɓs�o���b�N�X�t�ŃI�[�o�[���C�I�@�s�I���̎��҃A�h���E�X�t���G�N�V�[�Y�����B���ʂɂ��s�}�W�J���E�A���h���C�h�t��j��B�_�C���N�g�A�^�b�N���I�v

�w���܂��������I�@�o���b�N�I��B�R���ŕ����W���b�N�E�`�E���E���h�I��ɔs�ꂽ���̂́A����ȊO�͑S���I�@���h�ɕ����҂̌��߂Ă���܂����I�@�`�[���A�[�X�o�E���h��A���x

�~�c���E�A�}�M���F�V�O�O�OLP

�[�N�g�E�v���Y�}���b�N�F�R�S�O�OLP

�u�s�m��.�Q�O �a��y�u�����A���g�t�ŃZ�b�g�����X�^�[���U���B��炦�I�v

�u�s���Ȃ�o���A�|�~���[�t�H�[�X�|�t���B�S�Ẵ����X�^�[��j��B���̃^�[���A�h���[�c�c�s�ג�K�C�E�X�t���A�h�o���X�����B���ʔ����B�ő����ł��鎩�g�����O���邱�ƂŁA�P�O�O�O�|�C���g�̃_���[�W��^����B���o�[�X�A�s�Ŏ����̉���t�B���O�����s�ג�K�C�E�X�t���A�ҁc�c�_�C���N�g�A�^�b�N�I�v

�w���̓~�c���I��I�@�c�胉�C�t�R�S�O�O�������������������I�x

�@�~�c���́A�F�ɋ��߂���܂܁A�Y�X�����r���グ�ĊϏO�ɉ�����B

�w�D���́c�c�x

Team Earthbound

�w���߂łƂ��I�@���߂łƂ��`�[���A�[�X�o�E���h�B�N�炪���̃`�����s�I�����I�x

�u�C�ɂ���˂��v

�@���[�h�͖��ӎ��əꂢ���B�����C�ɂ���Ȃ������̂��B�����ɏo���Ȃ��������Ƃ��C�ɂ���Ȃ��B�`�[���A�[�X�o�E���h���D���������Ƃ��C�ɂ���Ȃ��B�R�l�Ō��߂�ꂽ���Ƃ��C�ɂ���Ȃ��B�������Ƙr���グ�A�������R�Ƃ���Ɋ����ɉ�����`�[�����[�_�[�̂��Ƃ��C�ɂ���Ȃ��B�Ƃǂ̂܂�͑S�Ă��C�ɂ���Ȃ��B��̖_�����肵�߁A������x�ꂢ���B�@�u�C�ɂ���˂��v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ �A�蓹 �\�\�@

�u�������傤�B�������傤�B�������傤�B���ꂾ���āA���ꂾ���āc�c�v

�@���[�h�͖��ӎ��Ɉ���ł����B�C�Â��Ɛ璹���ŊX�����f���Ă���B���̗l��������ƌ����\���Ȃ� �w�S�߂ȕ������x �A�������������Ȍ������������ �w���S�߂ȕ������x �A��g��������� �w�J�ɔG�ꂽ�q���̂悤�ȕ������x �B�v��Ȃ� �w�������x ���B�ނ͓ڂŒ@���o����A�X��p�j����B�ǂꂾ�����������낤�B���ɐ������o�߂Ă������A�ނ� �w�����������x �Ƃ������̔ڋ��Ȏ��ɐ����Ă����B���͂���A�̂͗���A�������ނ͌����ɒH�蒅���B

�u�m����������āA�r�̊p�x���������āc�c�����I�@����H�@�Ⴄ�c�c�v

�@�����ɂ͕s�v�c�Ȑ����������B�N�͏\�㔼�A���q���w���Ƃ��ڂ����M���ނ������ł��낤���Ƃ������Ղ̓������݂����Ă���B�����������Ղ̓������݂Ȃǒ��������Ȃ����A���ꂪ���q���w���Ȃ�b�͕ʁB�唼�̏��q���w���ɂƂ��Č����͓�������̂ł͂Ȃ�������̂��B�@�u���q���w���ł����C����̂ɂ您�v�@���[�h�͂ӂ�ӂ�Ə��q���w���ɋ߂Â����B

�u�͂��́B�{���B�Ȃ�ł��B�Ȃ�ŏ�肭�����˂��B�ǂ��v����A�����傤�����v

�@��������ē��R�B�ň��ʕꂩ�˂Ȃ����ݕ��ł��������A�ޏ��͏݂Ƌ��ɓ�����B

�u���������āc�c���[�h����A���[�h����ł���ˁB�����I�@����ȂƂ���ʼn��Ȃ�āv

�u�͂��H�@�Ȃɂ����Ă��߂��B�ӂ����Ă�ƌ����Փ����邼����B�݂�����˂����v

�@�ӂƓ�����a�����悬�����B���������Ƃ̂��鐺�c�c�v���o���Ȃ��B���q���w���Ƃ��ڂ����̂��B����Ȓm�荇���͂������Ȃ��B�N���B�N���B���܂��͒N���B�ӂ������䂤�B

�u�~�B�ł��B�o���āc�c�܂���c�c��ˁA����ς�v

�@�������o�߁A�ڂ̏œ_���i�X�ƍ����Ă����B

�@���[�h�͎v���o�����B����Ȑ������������ƂɁB

�u�~�B�c�c�w�u���Y�A�b�p�[�́c�c�~�B�c�c�v

�u�����ł��I�@�ȑO�����Ė�����~�B�ł��v

�u���ԁA�x�����B�тɒx�ꂿ�܂����v

�u�����A���������̒x�߂�������v�ł��v

�@�x���`�ɍ����Ă݂�B�Ȃ������Ă���̂��낤�B���[�h�͏����˘f���Ă����B�Ȃ������������ƂɂȂ����̂��悭�킩��Ȃ��B�������o�߂�Ίo�߂�قǂɉ�������������悤�Ɏv����B�����������̃z�e���łȂ������͍̂K�������A�|�����Ă��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B

�u����ɁA����̃��[�h����ɘb�������Ă��炦��Ȃ�āA����ȋ@������Ȃ����v

�@�w�b�������Ă��炤�x ����͂���Ȃɑ厖�Ȃ̂��낤���B�b���ރ��[�h�B

�u����ŁA����ɉ��̗p�ȂH�@�܂������Ԙb���Ă킯�ł��Ȃ�����v

�u���A���́`�v�@�r�[�Ƀg�[����������B�����l���Ă��Ȃ��̂��낤���B

�u���A�������B���[�h����̃`�[���A�����ł���ˁA�����̑��ςĂ܂����v

�u�ςĂ��̂��v�@�u�͂��I�v�@�u�Ӂ[��A�ςĂ��̂��v�@�u����Ⴀ�����B�����āv

�u���������B���Ⴀ����̃`�[���A���܂��̊�ɂ͂ǂ��������H�v

�u�U�l�̃`�[���ł���ˁv�@�u�S�l���v�@�u���H�@�����NJm���U�l���āc�c�v

�u4�l�B���Ƃ̂Q�l�͏����l�B���̎嗬�͒m���Ă̒ʂ�`�[���f���G���B�Ƃ����Ă����ɂ̓n�i����`�[���g�߂Ȃ��z�������B�M���M���ő���Ȃ��z��A�v����ɂ����݂����Ȃ̂�����B��҂��O�҂����������Ė�������ɏo��Ȃ�Ă悭���邱�Ƃ��B���ɂ͎��͂��l���������Ċ����ď����l����Ă�z�����邪���͒P�Ƀ_�`�����Ȃ������B�������]��������g������Ȃ��āA�ق�Ƃ͍Œ�T�l���Ȃ��Ƃ܂��Ȃ��Ƃ���������l�ق��ĂȂ�Ƃ����Ă�v

�@�~�B���ق�̈�u�\���ς����B�����l���Ă���̂��낤���B

�u�ŁA�N����ԋC�ɂȂ����v

�u���`���ƁA��ԐS�Ɏc�����̂͊ዾ�������Ă�v�@�u���E���ȁv

�u���������B���E���h����ł���ˁB�W���b�N�c�c���E���h����v

�u�W���b�N�E

�u���ƁA�̂���ł����B�M���Ȃ�ł����v�@�u���܂���肸���Ɛ̘̂b�����Č����Ă���v

�u�����o�g�c�c����������Ȃɏ�肢�̂��������Ŋw����ł����H�v

�u�����Ȃ�ȁB�����͒����܂Ō������ŁA���ꂩ�炱�����ɗ��w���Ă����B�����ł͗B��Ƃ����Ă������炢�w�����܂Ƃ�����B����œ����ǂ��Č�������肢�v

�u�ςĂ܂����B�A��A���B���̑�Q�����Ȃ�C�ɏ�����t��������āv

�u�����B�����͊m���ɏ������d�|����̂���肢�B���X�͋}��^����Ȃ��̂ɁA���肪�P�s���ĕ����������Ă�̂��݂���C�ɏ������d�|����B�����͂������H��ʊ�ŁA�őP�Ƃ������@����킸���s�ł���B���E�ɕ������A�[�X�o�E���h�̂����A�������邩�����������B����������Ǝg���郋�[�L�[���������Ă�����Ęb���B�w����������Ȃ������́v

�u���E���h����̌������݂Ă�� �w����ȕ��ɂł�����Ȃ��x ���Ďv����ł��B����{�݂����ŁB���A�ق�A�e�C������̌������i�D�ǂ�������ł����ǁc�c�v

�u�^�����悤�Ƃ��A�l����C�ɂ��Ȃ�Ȃ�����ȃe�C���̂́B���f�I�Œn�����𑖔j����̂��O�x�̔т���D���ȓz�Ȃ悠���́B���� �w�V�ˁx�B���̂����ǂȁA���́v

�u�͂��v�@�u�����͗��K���낭�ɂ��˂����ȁB���������Ă��̂��ӎU�L���v�@�u�ӎU�L���c�c�v

�u���ӕs���ӂ����Ă�悠���́B�P�ɍD���Ȃ��Ƃ�������Ă邩���B�������Ă�ł��p�����Ƃ͈Ⴄ�B���ڂ�Ȃ�v����Ɂv

�u�p�����c�c�p����������čŌ��1�l�ł���ˁB��������Ƃ���݂͂ĂȂ����ǁv

�u�p�����E�A�t�B�j�X�B�C������ɂ݂��Ď��͂����ł��Ȃ��悤�ł���ς�C����z�����A�����͏�������ȂB��{�I�ɂ͗����̋Z�p�ʂ�S�����Ă��v

�@�����Ń~�B�͏����ق����B���̌��t��I�т��˂Ă�悤�ɁB

�u�����͊Â������Ă���Ȃ�����A�����̑O�ł͂����ْ�����v

�@�~�B�͌y�����Ƃ�ł��Ă�����x�ق�B�o�c���������ɁB���ɉ��������ׂ������߂��˂Ă���炾�B�`���`���ƃ��[�h�̕����f���Ă͌�������B��Ɍ����J�����̂̓��[�h���B

�u����̖��O�͏o���Ȃ��ȁB����Ƃ������ĂȂ��������H�v

�@�~�B�����炩�ɓ��h�����\����݂���B�������ԈႦ�����̂悤�ɁB

�u�܂�����ȎS�߂ȕ����������z�ɂ��Č�邱�ƂȂ�ĂȂ�����ȁv

�u�Ⴂ�܂��v�@�u�ǂ��Ⴄ��B�z���g�̓��E��e�C���ɉ����������v

�@�~�B�̊炪�݂�݂���Ȃ��Ă����B���[�h�́A�������ꂽ�悤�Ɍ���������B

�u������ɗ���ł�낤���B�T�C�����~�����ł����āB������C�P����������ȁv

�@���[�h�̓~�B�̊�����Ȃ��܂ܐ��藧�Ă��B�����~�܂�Ȃ��B

�u���E�͌��������ĂāA�e�C���͍����������ĂāA�p�����Ɏ����Ă͖��S�A����ł���ȘA�����ǂ����悤���Ȃ��z���m���ɂ���ȁB����c�c�v

�u�Ⴂ�܂��I�v�@�~�B�͗��̏����x���`�ɒ@�������B���̊�ɂ͗܂�������ł���B

�@�\�\ �����͒P�ɋC���������������Ǝv���B�����͂��ꂪ�s�풼��Ȃ̂�m���Ă��B�{���͊������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�|�������ɈႢ�Ȃ��B����������ƍŏ��́A�ˑR�̂��Ζʂɕ����オ���ĂāA�����Řb���Ă���ɋC������������̂����m��Ȃ��B������ɂ���A����͎����������œ��ʎ����Ă��������B�p�����Ȃ�@�u���������ȁv�@�ƌ����Ă�Ƃ��낾�B

�u�c�c�v�@���x�̓��[�h���ق����B�~�B�̔��͂ɉ�����ĉ��������Ȃ��B

�u���߂�Ȃ����B�킽���n���������B�������̍��Ȃ̂ɘb���������肵�āA����ł���Ȏ���ȁc�c�B�ł��I�@�M���Ă��������B�킽���̓��[�h����̂��Ƃ����̐l�B�Ɠ������炢���h���Ă��ł��B����ȕ��Ɂc�c����ȕ��Ɋ�������߂Č����ł��郊�[�h����̂��Ƃ��v

�@���[�h�͐O�����B���������������t��䍂��č��������������C���ɂȂ�B

�u�����炠��Ȃ��ƌ���Ȃ��ł��������B���[�h���������`�[�����C�g�̊F���������Ă�Ƃ��A�����y�������ŁA�����Ă邱�������y�����Ȃ��Ă��āA����Łc�c�v

�u���߂�ȁB���ꂵ���Ƃ���݂�������āB�܊p�̃t�@���Ȃ̂Ɂv

�u���c�c����Ȃ��Ɓc�c�Ȃ��ł��B�킽���c�c�Ă������c�c���́c�c�v

�u�ǂ������Ă��B�`�[���ł̂��オ�肽���Ă�������X�J�E�g���āA����ł�����͂����Ǝd���������B�A�[�X�o�E���h��ɂ܂Ƃ��ɂ�荇����A���Ȃ�Đ��ɂ����͂��Ȃ��B�ߒ��͂ǂ�����A���S�ǂ����ꂠ����͐��ʂ������Ă��ꂽ�B����Ȃ̂ɂ���͂���Ȃ��Ƃ��������܂����B�����̎��s�Ŏ���ɓ�����U�炵�āv

�u����́A���́A�d���Ȃ��Ǝv���܂��B��������A����ς����������v

�u�������B�ܘ_���������B���邯�ǁA�Œ�Șb���������ɂ���v

�u�����x���Ȃ��Ȃ狳���Ă��������B�����ƕ����܂�����A�킽���v

�@�C�����ƃ��[�h�͓��݂���Œ����Ă����B���邢�͒��炳��Ă����B

�u������͏��������Ǝv���ĂȂ��B�`����Ă��邵�B�����Ƃ����Ȃ��B���E�ɂƂ��Ă��e�C���ɂƂ��Ă��`�[���͍��|���݂����Ȃ��B�p�������A�����͉h�����Ă����݂͂����Ƃ͎v���ĂȂ��B��������ɂ͖�������B���E�����B����̃`�[���Ŏ��B���ꂪ������ō��̃`�[���ōō��̏�����͂ނB�Ȃ̂ɂ�����͈Ⴄ�B������̎����͏�Ɍ����ĂȂ��v

�u���́A �w�����܂��x ���Č����Ă����ē�ł����P�����Ă����ł����v

�u�Ȃv

�u����͂��̐l�B���A�`�[���ɓ����Ă���킩�������ƂȂ�ł����v

�u������B�s�[���Ƃ�����B�l������ڂɂ͎��M�����邩��ȁv

�u����Ȃ�A�Ȃ�ł��������l�B���`�[���ɁH�v

�@�~�B�̈ӊO�Ȃ߂��Ƃ��Ɋ��S�����[�h�͌q���B

�u�ꌾ�Ō����Ɨ͂����邩�炾�B�߂ڂ����l�ނ͋����ǂ���ɂ������܂��B�����Ƃ��낪�ǂ�ǂ��Ȃ�̂����̒����B�����G���[�g���Ă�����߂Ă������͏W�܂�Ȃ��B����ŒT�����Ǝv������A����͂����^��������Ȃ��z�ɖڂ�t���邵���Ȃ��B����ɁA��������^��������Ȃ������`�[���̃|�e���V���������߂��ł����x�����v

�@���t�̈Ӗ����Ƃ炦�����ˁA�~�B�͏����������������B

�u���ő��|���ɂ͌X�̓������ő���������Ă����Ȃ��Ƒʖڂ��B���ʂɏ�肢��������E���ɂȂ�Ȃ��B�������邾���̊�L�Ȍ��ƁA�����ɓ��낤�Ƃ�������Ȑ��_�A�Q�����������̃C���M�����[�A���ꂪ�����炾�����B���̍ۑI��D�݂���]�T�Ȃ�ĂȂ��B���������������������C�ł���Ă�킯����Ȃ��B���C�͂Ƃ͈Ⴄ�B�����A�ڕW�ɑ���M�ӂ��i�`�������Ɍ����Ă邾���ȂB���ꂪ�A����ɂ����ƃJ���X�}������������ɂł���������B����ɕt���Ă����ƌ�������ɓ��������Ă�������炾���āc�c�Ȃ̂Ɍ����͂������B������Ԃł��������ĕ������s�c������s���Ă�B�����A�����Œ������܂���������Șb������ɍ������Ȃ�Ă���Ȃ�B����ȊÂ����b�A�p�����ɕ����ꂽ�獡�x�������z��s�������B����A�����Œ���̂��\���_�T�����c�c�v

�u�M�ӂ����Ȃ炱���ɗ����Ă܂���B���A���Ƌ�s�������܂��v

�u���H�v

�u�˔\�́c�c�ǂ����ȁB�g�̂̋��X�܂ŒT���P���炢�������Ă邩���B�����ǁA�M�ӂ����͕ۏł��܂��B�ڕW�ɁA�����Ɍ������Ĉ꒼���B�킽�����c�c�`�[���ɉ����Ă���܂��H�v

�@�ˑR�̐\���o�ɖڂ����J���ċ����B���S�ɐ������o�߂��B

�u���������B��k�͓�\�Β����Ă��猾����ȁB�܂����܂��́c�c�v

�u�P�������Ă��������B�����l�̕��͂Ȃ�Ő����ɓ��c�ł��Ȃ�������ł����v

�u���H�@����Ⴀ���ꂾ�B���[�ɏ�肢�A����������̔Z���ɕ����Ď��M�������v

�u����Ȃ���v�I�@�킽���A�����قǑ厖�Ȃ��́c�c���������ĂȂ���ł��I�v

�u�����B�������Č������Ƃ��悻��B����Ȃ̖����Ɍ��܂��Ă邾�낢����c�c�v

�u��M���~������ł���ˁB�킽���A���[�h����Ƃ��A���̐l�B�̌������݂āA�������āA���̐l�B�Ƃ���Ȃ�Ȃ�ł����܂��B������͂ɂȂ�Ȃ��Ȃ�|���Ƃ����܂�����v

�@�\�\ �Ō�܂ň�ɕt�����Ƃ��o���Ȃ������B���ɂ��Ďv���Ȃ�ł��̌��t��M�����̂��܂�ł킩��Ȃ��B���q���w���̌��t��{�C�ŐM����ʖڂȑ�l���P�l���āB�����ǂ����͂���̘b��K���ŕ����āA����̉��ɕK���Ŏ������˂�����ł����B�������B�M�ӁB�I��D�݂��Ă�]�T�Ȃ�ĂȂ��B�˔\�͌����ɋy���A�M�ӂɂ����Ƃ���ňꏏ���B�����������炱�ꂪ�Ō�̃s�[�X�Ȃ̂ł͂Ȃ����B����Ȃ���Ȃ��A����̓��͓K���ɂ������Đ����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ Team BURST�̔閧��n�i�q�Ɂj �\�\

�u���`���ƁA�����̃X�[�p�[���[�L�[�A�V�˔����������҂̃~�B���B��낵������Ă���v

�u���̏�k���A���[�h�v�@��߂��������E�̎���ɑ��A���[�h�͗I�X�Ɠ�����B

�u�ܘ_��k���B�V�˔����������҂̂�����͖������Ă���Ă����v

�u���������Ӗ�����Ȃ��B���܂��͂��������Ȃɂ��l���Ă���ƕ����Ă���B������v

�u���E�̎���ɓ����悤�BTeam BURST�T�l�ڂ̌����҂͈Ȍ�s���B��ĂĂ��������v

�u�܂������[�_�[�������R���������Ƃ͂Ȃ��B��������������Ăĉ������n����̂��ȁv

�u�e�C���A���q�̑O���B���l�^�͍T����v�@�u���E�搶�^�ʖډ߂��v�@�u�q�₷�邩�班���҂āv

�u����@�F���܂��̓����R�����H�v

�u����@�F���܂����m���Ă̒ʂ肾�v

�u����ς�����Ƃ������Ƃ́H�v�@�u�Ȃ��v

�u����A�F���̖��̃f�b�L���x���ɂ��ĕ��������v

�u����A�F�s�̕i�ɑ����̔P�肪�������Ă�����x���v

�u���C���H�v�@�u��{���\�̍����^�C�v���B��������Ώ\������v

�u����B�F���̖��͂ǂꂾ�������̃f�b�L���g�����Ȃ���̂��v

�u����B�F�����œ������݂𑱂��Ă����B�n�Ղ����͖��ɏo���Ă���v

�u����C�F���̖��� �\�\ �~�B�̑̊i�œ�����Ɩ{�C�Ŏv���Ă�̂��H�v

�u����C�F���̌��������S�̌������Ռ���a�炰��A������������v

�u����D�F���܂�����������Œb����Ƃ������Ƃ��v

�u����D�F���܂�����������Œb����Ƃ������Ƃ��v

�u�c�c�v�@�u�c�c�v

�u���@�F�ӂ�����ȁB�Ȃ����ꂪ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v

�u���@�F��b�͏d�v���B��������m���L�x�Ȃ��܂��ɂ����ł���v

�u�^��@�F�Ȃ����܂��͂��������X�ƈӖ��s���ȗv�������邱�Ƃ��ł���v

�u�^��@�F�ǂ���炨�܂��ɂ͂܂��킩��Ȃ��悤���ȁB����ɂ��킩���v

�u�錾�@�F�����炨��͂��܂�������|�����Ǝv���̂��������c�����Ƃ͂��邩�v

�u�錾�@�F�킩�����B�Ë����悤�B���܂������̎w���A���ꂪ�O�̎w�������v

�u�m�F�@�F�ǂ����Ă������C�͂Ȃ��ȁA���܂��́v

�u�m�F�@�F���߂����Ƃ��B���X������_��͂���ɂȂ��v

�@���E�͂��肵���\��Ŕ��]�A�~�B�̑O�ɗ��B

�u����@�F�N�́H�v

�u����������@�F���N�łP�S�ł��v

�u����A�F�{���ɂ��C�͂���̂��v

�u����܂��I�@���A���́A����A�v

�u������B�킩�����B�A�����ʂ͂�����̍D���ɂ�点�Ă��炤�B���R�̌������v

�u�킩���Ă��ꂽ���I�v�@�u���܂������[�_�[���B���̒��x�Ől���Ɍ��͋��߂��v

�i�����j�@�e�C���͓��S�ꂭ�B�@�i�����ʖڂ��B���E�搶�A�ǂ��o���C���X�����j

�@�e�C���̓ǂ݂�m���Ēm�炸�����[�h�͌��C�悭�錾����B

�uTeam BURST�B��������S�@��]�撣���Ă������I�v

�@���̊ԃp�����͈ꌾ�����炸�A�ق��1�������������B

�@�\�\ ���E�Ƀ~�B���Ԃ���͈̂��̓q���B�q�����Ă�Ȃ�A �w��肩�������g�E�����R�V�͒Y�ł���u���b�N�R�[���x �Ƃ�������낵���A�O�̂߂�ɂ��ʂ��B�q���l�Ő��E�͎��Ȃ��c�c�Ȃ�Ċi�D�ǂ��b������͍l���Ă����B������ɂ����͓�����ꂽ�B������ɂ͈����Ȃ��B����Ȃ���Ȃł���́A���̈ٗl�ɏc���Ȍ������ɑ��ݓ��ꂽ�BTeam Earthbound�P���{�� �w�n���فx�B���̏ꏊ�ɂ͂���������B���ꂪ������ׂ�����������B���n��ō��̃`�[�����[�_�[�ɂ��āA���n��ō��̌����ҁc�c�~�c���E�A�}�M�����B

�y����Ȍ��������͎��ʂ̖��ʂ��I�z

�ǂ�ł��ꂽ�F����Ɗ撣���Ă��ꂽ�L�����N�^�[�Ɗ����J�[�h�S�ĂɊ��ӂ��܂��B

�������ł��n�j�^�u�ǂv�u�ʔ��������v���A�ꌾ����ł��A������ɂ͋��에�����鏀�����o���Ă���܂��B

���O�b�@���\���@�����b