ある日の午後。部屋一面を覆う激しい爆発。そこには両脇に決闘盤用のスタンドを立てた2人の決闘者。その内の一人は名をアキラという。一切合財を吹き飛ばしたのはこの男の仕業。

「フィールドが綺麗になっただろ。《キラー・トマト》を召喚。ダイレクトアタック」

敷き詰める決闘から消し飛ばす決闘へ。極端から極端に走るのがこの男の性なのか。

「それはどうかなと言っておこう。レフトアーム、ドロー。大地は蘇る。墓地の《黄泉ガエル》を特殊召喚。このカードをコストに手札から《邪帝ガイウス》を特殊召喚。《キラー・トマト》を除外」

「だったら! 《奈落の落とし穴》を発動。ガイウス除外する」 「ターンエンドだ」

一進一退。いやむしろアキラの方が優勢だろうか。しかしアキラに余裕の表情はない。彼は知っている。目の前の相手がどれだけ手強いかを身体で知っている。油断などどうしてできるだろう。

「レフトアーム、ドロー。(さっき《最終戦争》でふっ飛ばした際、あいつの右手はデッキから《メタモルポット》をサーチしている。きっとどこかで使ってくる筈だ。だが《メタモルポット》を自分からさっさとひっくり返すには《太陽の書》のようなカードが必要。そういうカードはそうそう入れらんないだろ。だったら……)」

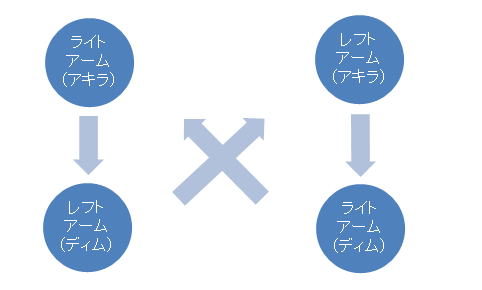

今回のルールはツインアーム・デュエル。いわば完全な1人タッグデュエルだ。通常の倍のカードを1人でさばくため必然的に広い視野が要求される戦い。ルールとして特殊なのは相手フィールドのモンスター全てを破壊しなければ仮に右側ががら空きだったとしてもダイレクトアタックはできない点。その上ライフも一元化されている。つまり通常のタッグ戦に比べてもあくまで1人で闘うのだという側面がクローズアップされている。しかし一方で右側のカードを左側の召喚の生贄にするような真似はできない。右腕のターンに使えるのは右腕のカードだけ(ただし、右側のターン中に左側に伏せた速攻魔法・罠を発動することは当然可能)。アキラもこの形式の決闘には多少の覚えがある。タッグ戦を務めることが多かったのでその経験を転用することもあった。しかし今のデッキでは(当たり前だが)初めての経験。だがアキラは果敢に攻める。問題ないとばかりに。

「《早すぎた埋葬》。《爆炎集合体 ガイヤ・ソウル》を特殊召喚。(壁を撃破もクソもない。あいつのフィールドはがら空きだ)。手札から《ヴォルカニック・バレット》を召喚。《爆炎集合体 ガイヤ・ソウル》の効果発動。バレットを生贄に捧げガイヤ・ソウルの攻撃力は3000まで上がる。ダイレクトアタック」

(フィールドを空にしつつ戦う構え。《冥府の使者ゴーズ》を早めに捌くつもりか。この布陣……)

「(ようし決まった) エンドフェイズ……(ゴーズで守る。ガイヤ・ソウルはお役御免ってな……)」

ガイヤ・ソウルがエンドフェイズに自壊すれば今度はアキラの場ががら空きになるがそれを恐れるようなアキラではない。ライフも十分。しかしこのターン、アキラの「修行」の相手を務める男、ディムズディルは微動だにせずフィールドに立っていた。アキラは感じ取る。この男はこういうときが一番怖い。

(ディムズディルの気配が消えた……ちっ、嵐の前の静けさか?)

アキラ。彼は相手の特性を肌で知っていた。だからこそ。

(このタイミング。なにかが……くる!?)

「1000ライフを支払い《スキルドレイン》を発動」

(ここでスキドレ? わざわざガイヤ・ソウルの自壊を防いだ!?)

「ツインアームデュエルはフィールドの広さが二倍となる。その意味を三次元的に捉えろ。ただ隙間が広がっただけと解釈するようなら君に明日はない。ライトアーム、ドロー!」

(なんだ? この局面でやつはいったいなにを掴んだんだ?)

(奈落は使用済み。トマトも品切れ。幾分動きやすい。そしてこれだ)

「手札から《メタモルポット》を裏側守備表示でセット。《強制転移》!」

(《強制転移》。こっちの場にモンスターはさっきアイツに生かされた《爆炎集合体 ガイヤ・ソウル》のみ。当然《爆炎集合体 ガイヤ・ソウル》と《メタモルポット》のコントロールが交換される)

「1枚伏せてターンエンド」

「ライトアーム、ドロー」 《メタモルポット》をどうにかしたいアキラ。しかしどうにかなるものでもなく。

(そうか。こっちの、左側のフィールドに《メタモルポット》を送りつけることでむしろあの壷野郎は安全にターンを過ごすことができる。右側からでは攻撃を仕掛けることは勿論ひっくり返すことさえ困難。敵陣のど真ん中にアドバンテージ・ソースを送りつけてくるなんざ相変わらずいい神経してやがる。だがな!)

「ダイヤモンドガイの効果で除外していた《デステニー・ドロー》の効果発動。デッキから2枚をドロー」

感心している場合でもない。アキラは先の攻防で消耗した分を補充。次の攻防に備える。

(《増援》《D−HERO Bloo−D》《リロード》《E・HERO オーシャン》《風帝ライザー》。可もなく不可もなくっちゃ可もなく不可もなく。《メタモルポット》で捨てるなら捨てるで別にいいってところか。どうせスキドレ発動中。ダイヤモンドガイ他《増援》で引っ張ってこれる俺のモンスターは使い物にならない。ここは……)

アキラは考える。《メタモルポット》の賞味期限は次のレフトアーム(ディムズディル)までだと。もしもその機会を逃せば次はアキラのレフトアーム。それこそアキラは自分の場の《メタモルポット》を任意に裏返すことができる。《スキルドレイン》を割って補充するなり割らずに無駄打ちさせるなり自由自在。だがかなりの手間をかけて押し付けた以上それはない。次のターン確実に効果を発動させてくる筈――

「カードを2枚伏せる。壁を1枚セットしてターンエンド」 が、相手はそうそう甘くはない。

「レフトアーム・ドロー。そしてライトアームから速攻魔法《サイクロン》を発動。《スキルドレイン》を破壊。カードを2枚伏せ《光の護封剣》を発動。アキラのレフトアームのカードを表向きにする」

(ビンゴ。やはりここで《メタモルポット》。いやまてよ。この流れはまさか)

流れるような動きでディムズディルが持ち札を片っ端から捌いていく。そこに迷いは一切ないのか。《メタモルポット》を巡る一連の処理が終了。だがこれで終わるわけもなく。なにゆえ手札を一気に用いて強行軍を仕掛けたのか。むしろここからが本番。

「《メタモルポット》の効果により手札を全て捨て5枚引きなおす。リバース。1枚目、800ライフを支払い《早すぎた埋葬》を発動。蘇生制限を満たしてある《ギガンテス》を特殊召喚。更に2枚目、《強制転移》を発動。君のレフトアームと僕のライトアームのモンスター……存在するのはそれぞれ1体づつ。《メタモルポット》と《ギガンテス》のコントロールを交換」

(《メタモルポット》が一周するとはな。フィールドを自分の庭のように広く使いやがって)

一方アキラのレフトアームからは、狙いを見透かされたゴーズが落ちる。フルセットタクティクスに慣れ過ぎた弊害。無茶な決闘には慣れていても、ゴーズを扱うには経験不足。アキラに大編隊の脅威が迫る。

「《メタモルポット》を生贄に捧げ《E−HERO マリシャス・エッジ》を通常召喚。更に墓地の岩石族モンスターを2体ゲームから除外して《地球巨人 ガイア・プレート》を特殊召喚」

大物が登場。生贄も墓地も十分揃っていたことを見越しての戦略。《魔導雑貨商人》等でデッキを掘り進んだ以上、未だ来ていないカードの入手確率が高いことも計算済みだ。

「《ダーク・コーリング》を発動。墓地の《邪帝ガイウス》と《岩漠》をゲームから除外。攻撃力4300、《E−HERO ダーク・ガイア》を融合デッキから特殊召喚!」

| 《岩獏》 効果モンスター 星4/闇属性/岩石族/攻1900/守0 このカードと自分フィールド上のカード1枚を墓地に送ることで、カードを1枚引く。 |

次々と現れる大物。まともに食らえば大怪我は避けられないだろう。

(なんてえ布陣だ。相変わらずすさまじい勢い。これがやつの実力か)

予測を雄に上回るタイミングの仕掛けに戦慄を強いられるアキラ。

しかしこのとき――

脅威を感じているのはアキラだけではなかった――

(アキラ、恐ろしい決闘者になったものだ。先読みというよりはむしろ、常に限界領域でプレイする【オフェンシブ・ドローゴー】のときに養われた勘を更に進化させてきたというべきか)

遡ること1〜2分ほど前のことだ。ディムズディルはほんの一瞬だが動きを止めた。それはあまりに一瞬であり傍目からは分からないほど。だが確かにディムズディルは動きを止めていた。なぜか。

(《メタモルポット》が発動するあの瞬間、チェーンを組んで《リロード》を発動。手札交換をしてもどうせ墓地に行くというのにまさかここで発動するとは。普通ならば《メタモルポット》で仕入れた手札を見てから任意のタイミングで使う。だがアキラはこのタイミングで敢えて発動した)

ディムズディルの豪脚を止めたもの。それは一種の勘として説明する方がむしろ誠実かもしれない。事実、アキラは《ギガンテス》―《強制転移》―《ダーク・コーリング》をの流れを一から十に至るまで読み切っていたわけではなかった。それどころか《ギガンテス》―《強制転移》の時点で不意打ちもいいところ。だがアキラはディムズディルがなんらかの尋常ならざるペースで攻撃を仕掛けてくるのではないかと思った。いやむしろ肉体レベルでディムズディルに対し警戒反応を起こした。だからこその《リロード》。アキラは《メタモルポット》の効果にチェーンを組み《リロード》を発動。

(デッキに眠る《ネクロ・ガードナー》を手札に引き入れ墓地に捨て防波堤とする。僅かな可能性ながらもアキラは引き当てた。だが真に恐るべきは引き当てたことなどでは決してない)

引き当てたことは偶然。だがその前提には確かな実力がある。それはリバースの運命を感じ取ったこと。ディムズディル程の男が「伏せさせた」カードをそのまま使わせるわけがない。論理的にせよ直感的にせよそれをギリギリのところで感じ取ったことが《リロード》の発動を後押しした。たった一つの偶然。しかし動かなければ偶然は起きない。そして動いたのは他ならぬアキラだ。

(一瞬のプランが一瞬で崩れたか。このままゴリ押ししても僕の読みでは僅かに届かない)

眼前ではアキラが歯を食いしばっている。多数のファッティに押し寄せられる大ピンチなのだから当然の反応といえよう。だが他方、悠々と戦力を展開するディムズディルの内心もまた渦を巻いていた。ダーク・ガイアの攻撃はガードナーにより無効。ガイア・プレートでギガンテスを倒し1850。エッジでオーシャンを倒し1400。アキラの残りのリバースがチェーンを組めない死に札であることからしてもこれらは当確。だが本来なら7000以上叩きだせるところだったのだ。しかし現実は3000弱が精々。

通行を計画した道の先に突然壁が生じたとする。このとき我々が取れる選択肢にはどのようなものがあるだろうか。少し歩く量を増やして壁を迂回する。思い切って壁を壊す。あるいは諦めて別の道をいく。ディムズディルは大地決闘者。それも岩石族の扱いを得意とする。硬い岩を育む砕くも思いのまま。そんな彼の選択肢の中には破砕して進むという肢があった。あったはずなのだ。しかし。

(今のアキラを相手にこのルートはもはや死んだといえよう。ならば!)

《スキルドレイン》―《強制転移》―《メタモルポット》―《ギガンテス》―《強制転移》―《ダーク・コーリング》と綺麗に繋がるライン。捨てるには忍びない。だがディムズディルは、アキラが墓地に《ネクロ・ガードナー》を送ったものの数秒後、「迂回」でも「破砕」でもなく「断念」を選ぶ。それはアキラに何かを悟らせる可能性すら遮断した、恐るべき見切りの早さだった。

(左腕が食われ機能不全を起こすというのなら。むしろ肩口まで食わせて間合いを掴む)

なぜだろうか。ディムズディルは何事もなかったかのように左側の主力を展開していた。まるで最初のプランを諦めていないかのように。ダーク・ガイアの攻撃は無効化されたものの。彼はガイア・プレートとマリシャス・エッジを率いて3050のダメージを叩きだす。結果として場は一掃され、後には攻撃力2600の《E−HERO マリシャス・エッジ》、攻撃力2800の《地球巨人 ガイア・プレート》、そして攻撃力4300の《E−HERO ダーク・ガイア》が睨みを効かせる格好。この状況、アキラはむしろ燃えた。手札はある。ライフもまだある。ディムズディルは手札の《早すぎた埋葬》ともう1枚、あるカードを一瞥すると何も伏せずにターンエンドを宣言した。まるでなにごともなかったかのように……。

アキラ:9000LP

ディムズディル:9600LP

「ドロー。この程度で俺が参ると思ったら大間違いだ。いくぜ!」

(《ヴォルカニック・バレット》や《炎帝近衛兵》は後回し。ここはカウンター・アタックだ。目の前には3体。岩石族を素材にしたダーク・ガイア……パス。岩石族ガイア・プレート……パス。やっぱ狙うならあれだろ。エリー戦でみた新堂のアレに比べればやはり劣る。奴の布陣の中で狙うべきポイントはあそこしかない)

「《ヴォルカニック・ロケット》を召喚。《ブレイズ・キャノン−トライデント》を手札に引き入れる。《ブレイズ・キャノン》《ブレイズ・キャノン−トライデント》を立て続けに発動。さらに! この《ブレイズ・キャノン−トライデント》をも墓地に送り……いつだったかの火炎放射器決闘は楽しかったぜ。あんときの礼だ! 灼熱の中から見出した決闘をおまえにもみせてやる! でろ!」

Volcanic Doomfire

「《ヴォルカニック・デビル》か。使われるのはこれが初めてだな」

「そうかい。ならこいつの力を存分に味わうんだな。バトルフェイズ」

悠然と構える《ヴォルカニック・デビル》を前に《E−HERO マリシャス・エッジ》が飛び上がりニードル・バーストを見舞う。どこかで見た光景だ。しかし違うことが幾つかある。このとき、《E−HERO マリシャス・エッジ》は《ヴィシャス・クロー》を装備していない。ヴォルカニック・キャノンがニードルごとエッジを跡形もなく焼き払う。まさにエッジキラーとでも言うべき活躍だ。

「エッジを展開したのは失敗だったな。追加効果発動。ガイア・プレートとダーク・ガイアを破壊する」

《ヴォルカニック・デビル》の恐るべき効果。ディムズディルのガイア・モンスターまで巻き込み焼却。その上さらにバーン・ダメージまで与える灼熱の決闘だ。その後ロケットも追撃。アキラ優勢。

「いつぞやのバーニング・デュエルはありがとなあディムズディル。1枚伏せてターンエンド」

伏せたのは《火霊術−「紅」》。仮にやられたとしても更に追撃。致死圏に追い込める。

(たとえ《洗脳−ブレイン・コントロール》がきても外せる。この決闘もらった……)

「ライトアーム・ドロー……《手札抹殺》」

(なんだ!? いま、背筋が凍りついた?)

「いくぞ、おまえたち……出番だ」

あの一瞬、ディムズディルは先の《メタモルポット》で右側に《巨大化》《メガロック・ドラゴン》《手札抹殺》《伝説の柔術家》《死者転生》が入ったことを確認。彼は新たな道を描いていた。

(初期手札が5枚。通常ドローで4枚。《クリッター》で1枚。《メタモルポット》で5枚。合計15枚。うち9枚がモンスター。うち7枚が岩石族。そして先程《メタモルポット》はレフトアームで生贄、目出度くライトアームの墓地に帰還。このタイミングでの《手札抹殺》。道が閉ざされたならつくるまでだ)

まさしく世界一周旅行。このとき、ライトアーム(アキラ)に関しては《ギガンテス》が既に掃除を終えていた。レフトアーム(アキラ)についてもアキラは目の前の脅威を退けることを優先していたため比較的守りが軽微。ディムズディルは《巨大化》と《死者転生》を伏せた上で《手札抹殺》を発動。このターンの通常ドローを加えた残り3枚のカードを墓地に送り新たに3枚のカードを引いたのだった。

アキラは大地の怒りを感じ取る。

(しまった。左側のカード展開は単なる撒餌。本当の狙いは右ストレートによる一点突破か!)

《ネクロ・ガードナー》が墓地に行ったとき、ディムズディルは右を補助に回して道を開き左でライフをゼロにするプランを捨てた。だがただ捨てるのではない。恐ろしく豪華な撒餌としてむしろ生かす。元々は本命。ディムズディルの殺気が籠っていた布陣。撒餌としての性能に不足があろう筈もなく。手札に残った《次元幽閉》を敢えて伏せずノーガードでファッティ一同を放置したのはその為の布石。アキラのヴォルカニック・キャノン―ヴォルカニック・チェーンによりアキラのライフが自分のライフを上回ったその瞬間、《メタモルポット》の効果により予期せず舞い込んでいた《巨大化》が存在意義を持って蘇る。そう、先の《ネクロ・ガードナー》はアキラに勢いを与えたに違いない。だがだからこそ撒餌は撒餌として機能する。

「(除去はなしか。だがまだだ。)800ライフを支払い《早すぎた埋葬》。墓地の《岩獏》を特殊召喚」

ディムズディルは更に加速した。前へ前へ。迷う必要などどこにもない。

「《早すぎた埋葬》と《岩漠》を墓地に送ることで1枚ドロー。デッキから《スナイプストーカー》を引き入れ通常召喚。手札を1枚捨て効果を発動。サイコロをふる……4だ。伏せカードを破壊する」

「リバース、《火霊術−「紅」》。《ヴォルカニック・ロケット》を生贄に1900ダメージ!」

だが届かない。むしろ道の存在を完全に晒した格好。もう奴は止まらない。

「リバース、《死者転生》。最後のカードを墓地に送り《メガロック・ドラゴン》を手札に加える」

(縦横無尽にフィールドを駆け回る。これがこの決闘の趣旨ってか?)

「墓地の岩石族を11枚除外して《メガロック・ドラゴン》を召喚! 《巨大化》を装着!」

攻撃力は15600。完全に轢き殺すことしか考えていない攻撃力。決闘者の全てはこの瞬間、己の限界や対戦相手、艱難辛苦といった本当の壁を粉砕するときのためにあるというのか。

「かけぬけろ!」

Megarock Overdrive!!

「と、いうわけだ。確かに君は新しい型を自分の意思で見出し強くなった。今の君を相手にすれば僕等もそう一筋縄ではいかないだろう。しかし完成して未だ日が浅い。少し戦場の色が変わればその荒さは粗雑さとなり最後には相手の付け入る隙となる。わかったかアキラ。時間はもうない。呼吸を身体で覚えろ」

ぶっ倒れているアキラに聞こえているかどうかは不明。まさしく「身体で覚えろ」である。

(無意識の内に、手に汗をこんなにも握っていたか。いい傾向だ。だが課題があるとすればやはり安定感。元々がリスキーなデッキを好む上に新しい型を見出してから日が浅い。だがそんなことはアキラ自身が一番よくわかっている。暴走するデッキを抑え込み自在に扱うには鍛錬以外に道などない)

ディムズディルはいったん下がるとバックを開けた。中には夜を徹して組んだデッキがずらりと並んでいる。これらは全てアキラにぶつけるために組んだデッキだ。しかしディムズディルはそれらを一瞥すると別のデッキケースを取り出した。中は空っぽ。ディムズディルは今使ったデッキを2つそこに納めようとした。実はこのデッキケース、拡張収縮によって最大5個までデッキが入るようになっている。彼はこのデッキケースを愛用していた。年度によっては1つしか入っていないこともあり、逆に5個満杯になるまで埋まることもある。なぜ上限がなの5かといえば口と両手と両足で5つだからというのが彼の談。

ディムズディルはふと何かを思い至り今まさに仕舞おうとしたデッキをチェックし始めた。先の決闘で勝利を収めたにもかかわらず。何故だろうか。ディムズディルはカードの表が見えるようにデッキを裏返すと、そのまま軽く崩し扇状に展開した。その上で1〜2歩引いて凝視した(ここでいうところの1〜2歩とは物理的なものは勿論精神的なそれをも含んでいる)。彼はたまにそういうことをする。常に現在進行形の決闘を心がける彼だからこそのチューニング。その時々誠心誠意組み上げたデッキにはその時々の己の在り方そのものが何かしら反映されるものであると彼は考えていた。だからこそ彼は自分を映す鏡から自分を読み取ろうとする。現にそこにあるデッキは勿論そのデッキが組まれた過程―どうしてこうなったのか―にも思いを巡らす。常に自分が用いる道具の整備を怠らないディムズディルだが、彼はそれだけでは不足であると考える。たとえ整備にどれほどの時間を費やそうがその前提となる人間が狂っていてはどうしようもないではないか。彼はそう考える。

(ん? どこか間延びしているような印象がある。馬力はともかく細部の調整にどこか自惚れ? 余裕といってもいい。案外ピラミスの言ったこともそうそう的外れではないかもしれないな。相手が最高の技を繰り出すのを心待ちにしている自分がいないといえば嘘になる。だが本当の勝負は殺るか殺られるか。得意とする型で勝負する、それ自体は間違っていない筈。だが不遜な思考で選択肢すら狭める必要はない)

大会期間中であるということ。それは密度の高い決闘空間の中にいるということ。時間の流れが速いということ。少しでも煮詰めることが必要であるということ。そうでなければ勝ち抜けない。

(二日目三日目となるにつれて、フリーデュエルの回数が増えるにつれて、この国の決闘者達の真価もみえてくる。やや型にはまりがちだが、年々あがっていると聞かされたレベルの高さに偽りはない。中には新堂翔のような者もいる。ならばこのデッキから感じる余裕はもはや不要なものだ。僕がこのデッキを今一度みて一瞬でも不愉快を感じたのはおそらくそういうことなのだ。だとすればここの《ギガンテス》は……)

「ところで君は先程からいったい何の用だ? さっきの決闘も覗き見していたようだがアドゾンからの刺客かなにかか? 決闘者がデッキを組んでいるときに襲いかかるのは刺客としてそう間違った態度ではない。だが感心はしないな」

彼は顔をあげることなく冗談めかしてそう言った。足音からして刺客でないのは明らかだった。かといってチームメイトでもない。伝わってくるのは緊張と躊躇、あとは一種のよそよそしさ。千鳥だろうがヴァヴェリだろうがそんな女々しい近づき方をする連中を連れてきた覚えはあまりない。一瞬エリーの可能性も考えたが足音とあと匂いが違う。エリーは他人を遠ざけないよう人一倍体臭に気を使う性質。しかし女という点では当たっていた。少なくともむさ苦しさは感じない。少しばかりの敵意を感じた。彼は顔をあげた。

「なんだ。きみか」

西川瑞貴だった。

第53話:超人の死角

「一つ聞きたいことがある。彼女はいったい何の恨みがあってこちらをじっと見つめているんだ?」

「俺にわかると思うか? 本人に聞けばいいだろ本人に」 「聞いたが要領を得ないんだ」

「あいつは俺より理路整然と喋るぜ。俺と普通に喋れるおまえがなんでそんなんなんだよ」

「わからん。スパイ活動にしては忍んでいない。だが直にわかるだろう。それよりもだ」

ディムズディルは新しいデッキを取り出した。アキラ用に組んでおいたデッキ群だ。

「そろそろはじめようか。もうあまり時間はない。おさらいを含めてさっさと突破してくれ」

「おーけーおーけー。さっきやられた分もあるからな。遠慮なくぼっこぼこにしてやるよ」

ディムズディルとアキラが再び練習を開始した。瑞樹はそれを黙って見守っている。

「ここだ! 《神の宣告》を発動」 (ここでかよ。だがこちらにしてみればそっちの方がキツイ……)

複数個の中から適当に選ばれたデッキはパーミッションのようだ。攻めるように守るディムズディル。

(自分から訪問するって真似がこんなにも要領を得ないものだなんて。それもこれも……)

彼女は思い切った行動に出ていた。より正確には、彼女にしては思い切った行動に出ていた。欲しくもない障害を機械的にクリアするのは慣れている。だが自分からなんのよるべもなしに訪問するということ。それはまた別の種類の居心地の悪さを瑞貴に教えていた。

瑞貴の視線の先にはディムズディルがいた。本当なら既にかの男と会話している筈なのだがどうしても今一つ切り込みづらい。やはり怖いのかもしれない。結果として彼女はその辺の椅子(クッション付き)に座っていた。「なにをやっているのやら」瑞貴は自嘲気味にそう呟いた。彼女は眼前の決闘を凝視した。

(アイツのデュエルの特徴。一つには、常に更新されていく状況に対し恐ろしく鋭敏に気を配っているということ。相手・環境・体調・精神状態・戦術・戦略・直感・運気……全ては常に変化し続ける。アイツはそのうつろいやすい空間の三次元的四次元的な把握力と、把握した情報の処理能力がズバ抜けて高い。異常なまでの視野の広さ。それを最大限に生かす最速の取捨選択能力。アイツは過去の陳腐化した情報にとらわれない。頭脳的にも、精神的にも。閃きと決断力。論理的に先を見据えつつも、ギリギリのタイミングでそれを捨てることすらできる。だから追いつけない。実戦の申し子……)

今一話を切り出せない彼女は得意の分析を開始した。分析することで何もやっていない自分をしばらく誤魔化そうと務めた。とりあえずこの決闘が終わるまで。彼女は考える。“どう捉えればいい?”

(私の力が完璧じゃなかったように、あれだって完璧ではないはず。だけどアイツはそれを受け入れている。アイツはあらゆることに波があることを前提としている。隙はあるかもしれない。だけど……)

ディムズディルの決闘を遠目に瑞貴は改めて思う。自分とはまったく別のタイプ。完璧さを軸とする自分の決闘とは明らかに違う。完璧といえば聞こえはいいが、この世に完璧なものはない。完璧にみせているだけだ。そしてそれは揺れると案外脆い。逆にディムズディルは揺れることを前提にしている。大地は揺れる。その上に立ち続けるということ。激戦を戦い抜くということ。瑞貴は眼を皿のようにして観察する。それしかないとばかりに。と、そのときだ。

「あんまり根つめてみたってしょうがないぜ。バカどもは何度見たってバカどもだ」

と、そこへ響く1つの声。彩との“あそび”を切り上げ戻ってきた暇人もといダルさんだ。

「ふぁ? 貴方は……」 「いくらこのダルさんが影薄くても、気づいてほしいもんだな」

「あ、すいません」 「いーぜいーぜ」 気配を消して近づいておきながらよく言える。

「(あ、そういえば……) あの……今日は……エリーは一緒じゃないんですか?」

別に一緒じゃなくてもなんら不思議なことはない。だがちょっとだけ気になっていたので聞いてみる。

「あいつはいねえよ。試合後からずっとな。ま、なんも心配ない……っていいづらい程度には心配かな」

エリーは失踪。それを聞いた瑞貴は内心で首をかしげる。その割には大して動揺していないような気がしたからだ。特にディムズディルに至っては延々とアキラの相手ばかりしている。

「真剣勝負で負けたのがショックだったのかもな。今までマジな実力勝負じゃディムズディルくらいしかあの才能を抑えられるやつがいなかったアイツだ。むしろ素養なら1番だったかもしれない。現にアイツに大きく勝ってる対戦相性のいいディムズディルですら『決闘者としては未完成。だからその隙をつくことで景気よく勝てるに過ぎない。完成すればそれこそギリギリの勝負を迫られるだろう』だとさ(そういやあいつ昔エリーとやった際も『連敗の末、無心で攻めてきたあの瞬間だけは決闘者として怖かった』と言ってたか)」

「なんか普通とは違うものは感じていました。特にあの日は、こっちまで響いてきて……」

「対峙した相手に論理性を超えた絶望感を植えつける程の素養。だから俺も驚いた。精神的な問題、一種の甘えを残したまま勝負の日を迎えていたとはいえ、うちの2番があのデッキで負けるとは思ってなかった。ぶっちゃけ少し舐めてたよ。こっちのレベルをな(それこそ話に聞いた西川瑞貴と森勇一ぐらいだと思ってたんだがな。手強そうなのは。誰だよ大したことなさそうで困るとか言ってたのは)」

バツが悪そうにストラは呟いた。しかし瑞貴はその呟きの細かい部分に着目する。

「2番? チームクルセイダーズの中でエリーが2番目に強い、という意味ですか?」

「まあな。大会前、仮にも8人集まったってことでランキング戦の一つでもやろうって話になったんだ。結果、ディムズディルのバカが頭一つ抜け出しその影に添うようにエリーが頭半個分抜け出した」

「残りは?」

「ヴァヴェリのジジィが4番、 守銭奴のベルクが5番、単細胞の千鳥が6番。そんであとはピラミスのヘタレが7番、女のケツばっか追いかけてるグレファーが8番ってか最下位だ……」

「ということは貴方は3番なんですね。やっぱり。そうじゃないかって思ってました」

「3〜7の間はドロドロだったんだよ。どいつもこいつも腕に覚えがあるのはいいんだがその分ムラも多い連中。そんだけの話だ。比較的安定しているヴァヴェリも存在自体が不可思議なピラミスデッキは流石に把握できなかっただったみたいで星を落とし、そのピラミスはピラミスで精神面にやや不安があるせいか気合い十分の千鳥に敗れ、ベルクは千鳥より上ならあとはどうでもいいぐらいだった。賞品がしょぼいとあんまやる気出さないからなあいつは。そんなこんなで星を食い合っている内にふと気づいたらあんな順位になって立って話だ。大したこっちゃない」

(フロックでどうにかなるのかしら。そうは思えないけど……)

「ま、俺のことなんかどうでもいいさ。お目当てはあいつだろ? あのバカ」

「え? あ、私は……」 図星をさされて焦る瑞貴。 「目的はなんだ?」

瑞貴は言葉を止めた。ストラは見かねていった。

「一応言っとくがあいつにはなんも言わないぜ。たとえ毒殺が目的でもな」

(個性派ぞろいだとは思ってはいたけれど。この人はまた一味違う)

見かけによらず不思議と信用できる。瑞貴はそんな風に思った。

(それも悪くないかもしれない)

兎に角誰かに何かを話さなければ何も始まらない。彼女は語り出した。

「私は……私はアイツが、ブラックマンのことが怖いんだと思います」

「怖い? ああ、わからんでもないな。それで? なんでそれにわざわざ会いに来たんだ?」

「前々回の、アメリカでの初対決で私はアイツを怖いと感じていたんだと思います。私の完全記憶が全く通用しないどころか、頭を根っこごと吹っ飛ばされたような感覚。だけど一方でなんかもやもやしたものがあって。それで前回の勝負で私はアイツと恐る恐る決闘してみました。正確には長々アイツの影を追いかけてその先で一瞬だけ対峙できて。そのとき自分の中に新しい何かが芽生えた気がしたんです」

怖くて逃げたいという気持ちと立ち向かってみたいという気持ちが入り混じったかのような感情。それは今までの瑞貴には芽生えたことのない感情だった。彼女はそれを不快であるとは断じなかった。

「それで? 今日はアイツと勝負しにきたのか?」

「いえ。ただちょっと話してみたくなっただけです。だって」

瑞貴は軽く目を伏せ、少し恥ずかしそうにこう答えた。

「そもそも覚えられてないかもしれないじゃないですか。よく考えたらまだ自己紹介もろくにしてない。そりゃ顔は一応覚えてたみたいですけどなんていうか単に私の能力が、完全記憶が珍しかっただけで……先日の勝負だって指揮や立案はともかくほとんど試合自体はヴァヴェリさんが動かしてて、当のアイツは最悪に近いコンディションだったんでしょ? あんまり伝わらないっていうか。それに私は結局一騎打ちを断ったわけで……本当はまた逃げたと思われているかもしれないじゃないですか」

今までの経緯からしてディムズディルが真に問うのは中身の筈だ。だから彼女は不安がる。もしかすると彼女には不安があったのかもしれない。自分から人並み外れた部分を除いたらただの人以下なのではないかという漠然とした不安。そして自分の能力が全く通用しなかった人間の存在。一通り聞いたストラは少し考えた。わからないでもない。ストラは少し考えた後、「あいつはたしかにおっかないところあるよな」と軽く同意すると同時に「だけどあいつがそんだけのやつなら俺らはとっくに帰ってるさ。安心しな。悪いようにはならないと思うぜ」とだけ補足した。それ以上言うのは野暮に思われたからだ。瑞貴は特に逆らわず「ありがとうございます」とだけいった。

(これが「あの」西川瑞貴? “そもそも覚えられてない”ときたか。そういうもんかな)

(さってと。ここからどうしたものかしら。成り行きに任せずアプローチする。意外となんとかなる?)

瑞貴はストラと話し終えると再びディムズディルとアキラの方をみた。慎重に機会を窺うためだ。超人的な才能を持ち沈着冷静な決闘に定評のあった彼女だが未知の一歩を踏み出すときの躊躇いは常人とあまり変わらないようだ。この点は信也やアキラの方が余程気が効いている。もっとも、彼女が動きかねているのは単に相手が相手だからなのかもしれないが。と、そのときだった。

Destroy Giga Rays!

(今の一撃はアイツじゃない。アキラが反撃を決めた?)

「いよっしゃあ! パーミ粉砕! これで文句ないだろ」

そのまま一気に攻め切りガッツポーズを決めるアキラ。

「見事だ。完全にこちらの負けだな」 「どーだどーだ!!」

「それじゃあ次のデッキにいこうか。次はビートダウンかロックか」

「うおい!」 「この程度君ならクリアして当然だ。そおらいくぞ」

どうやらディムズディルのこしらえたハードルの一つをアキラが越えたらしい。瑞貴は目をしぱしぱさせながらその光景を見守っていた。「あのアキラがここまでやるようになっているなんて」 「あの男相手にもなんら臆せず向かっていく」 「智恵に勝ったのは決してフロックじゃない」とでも言いたげだ。

(そういえばアキラはあの男の強引なペースに振り落とされることなくがむしゃらにしがみつき力を伸ばしている。しかも今やってるのは失敗を前提とした「訓練」……)

「余韻に浸る暇もねーな。つうかまたおまえとやんのか?」

「デッキが変わるじゃないか」 「つってもなあ」 「ふむ……」

ディムズディルは少し考え込むと瑞貴とストラの方に近づいた。そして決闘盤を瑞貴に投げ渡す。一瞬頭に「?」を浮かべる瑞貴だったがすぐにその意図を理解した。アキラと決闘をしろと言っているのだ。ここを訪れてからまだろくに喋ってもいない相手に決闘を促すディムズディルはらしいといえばらしい。むしろそんなことをするのはこいつぐらいのものだろう。だが彼はどこまで瑞貴のことを買っているのか。

「君の腕なら今のアキラにもなんら不足はないはずだ。頼めるかな?」

「私にアキラのスパーリングパートナーをやれって言うん……ですか?」

多少躊躇いがちに瑞貴は言った。まるで態度を決めかねているかのように。

(「不足はない」。私の実力、そんな眼中にないってほどでもないのかしら)

そもそもこういうことを考えた試しが今までない。どうもピンと来ないのだ。

「うーん、でも……(アキラに協力していいものかしら。それに……)」

参加を渋る瑞貴。あと一歩を出しづらい。と、そのとき奴が動いた。

「いや、いいんだ。君がその程度の人間だというのならそれはもう仕方がない。ストラ。すまないがアキラの相手を頼む。本当は少しばかり先に君と話すつもりだったのだがあいにくここには僕とアキラを除くともう君1人しか決闘者がいないからな。それにしても世の中腰ぬけが多くて困ったものだ」

(あいっかわらず強引なノリ。安い挑発にも程があるでしょ。だけど……)

提案に今一つ乗り切れなかった瑞貴だが、ここは敢えて挑発にのってみようと思った。実のところ単にきっかけが欲しかっただけだ。「わかりました」彼女はそう言った。改めて自分の腕を見せつけるチャンスといえばチャンス。デッキだってこのために改良した。しかしてディムズディル。

「それじゃあよろしく。ああでもあんな安い挑発に乗るのはどうかと思うな」

(きっちり二段構え。ああもおこいつは……)

「バーカ! ヤジでも飛ばしながら見てれば?」

言った傍から少し後悔したが後の祭りだった。

(まあいいわ。どうせ倒すべき敵なんだから)

覚悟を決め、彼女はアキラの元に向かった。

「わりいな。あいつはどうも強引だから」

「知ってる。悪いけど手加減はしない」

「されたら俺が困る」 「ドロー……」

「一応一通り探したがエリーはいなかった。どうやら雲隠れしたらしい」

「悪いなストラ。立場上、本来なら僕が率先してやるべきことなんだろうが……」

「しょうがねえさ。あいつの面倒をみないとな」 「いや、単に心の底からめんどうくさい」

「あ?」 「別に失踪しようがどうしようが本人の勝手だ。人生失踪したいときもある」

「だったら俺に現況を聞くな」 「一応誘った者としての責任というものがある……」

「じゃあ自分で探せ」 「それはめんどうくさいんだって」 「おまえそろそろ死ね。苦しんで死ね」

「それもいいかもな」 「やめろ。ボケかどうかわからん表情で言うのはやめろ」 「どうもな……」

「ま、今はおまえに会いたくないのかもな」 「それを言ったら君にこそ会いたくないんじゃないかな」

「先に言え。おまえ『じゃあそっちはよろしく』とか言ってなかったか?」 「……じゃしばらく放っておこう」

紛れもなく阿呆共の会話であった。

「それで、アキラはどうなんだ? おまえ、あいつをどうするつもりだ?」

「先の機会で、アキラは負けの経験を勝利に結びつける術を身をもって覚えた。ならば今はタイムリミットまで可能な限り叩き伏せる程度で丁度いい。そこから何かを掴めばいい」

「なるほどな」 「現に疲れはあるが眼は死んでいない。それが強い」

「強い、か。だが強いでいうならあっちの御令嬢も相当だぜ」

「だからぶつけたんだよ。“ブレイン・コントローラー”をな」

【フリーデュエル】

西川瑞貴VSアキラ

なんで自分はこんなことをしているのだろう。その思いは勿論ある。しかし彼女はややポジティブにものを考えようと努めた。時間をかけてデッキを改良したその成果を見せつけてやればいい。彼女は集中力を高めると静かに構えた。一度勝負に専念すると決めれば雑念は不要。ただ冷たくカードを捌くのみ――

「《ブリザード・ドラゴン》の効果を発動。《六武衆−ザンジ》を凍結させます……」

(攻撃宣言ができなければ効果も使えない。だがその程度の展開は読めてるぜ)

男2人が見守る中瑞貴とアキラが激しい勝負を繰り広げていた。常時果敢な姿勢をみせるアキラに対して、瑞貴は沈着冷静な態度を崩さない。確実に動きを止めていく。

「《ブリザード・ドラゴン》を生贄に《ホルスの黒炎竜 LV6》を召喚。バトルフェイズ。《六武衆−イロウ》を破壊。メイン2に1枚セット。エンドフェイズ、《ホルスの黒炎竜 LV6》を墓地に……」

「(着実。だが! )遅いぜ! その前にリバース! 場の《六武衆−ザンジ》をコストに《六武衆の理》を発動。今墓地に送られた《六武衆−ザンジ》を特殊召喚。(これで《ブリザード・ドラゴン》の効果は消える)」

魔力を支配せし最高レベルのドラゴン降臨前。速攻魔法《六武衆の理》を発動。凍結で首の回らないザンジをリフレッシュさせ、次のターンで黒炎竜との相討ちに持ち込むのがアキラの狙いか。

(流石にアキラはよく動いてくる。だけど落ち着いて、惑わされずに最善手を選べばいい)

「ドローだ! 手札から《六武衆−イロウ》を召喚。このままバトルフェイズ。《六武衆−ザンジ》で《ホルスの黒炎竜 LV8》を攻撃する。ザンジはこのまま破壊されるが、身代わり能力は使わない。そしてこの瞬間、ザンジの効果により《ホルスの黒炎竜 LV8》は破壊される。そしてイロウで追撃」

「リバース。《リビングデッドの呼び声》。《ホルスの黒炎竜 LV6》を蘇生」

「(追撃は無理か……)バトルフェイズ終了。1枚伏せてターンエンドだ」

(大丈夫。全て掌握できる) 瑞貴は微かに笑った。

「ドロー……私のバトルフェイズ、《ホルスの黒炎竜 LV6》でイロウを攻撃」

「《聖なるバリア−ミラーフォース−》を発動!」 「《王宮のお触れ》」

(チッ、消され……なに!?) 「チェーン、《転生の予言》を発動」

瑞貴、ここで動く。アキラの反撃にかぶせるように、最小限の隙しか晒さない。

「《転生の予言》。アキラのザンジと私のLv8ホルスをデッキに戻す」

《ホルスの黒炎竜 LV8》をデッキに戻す理由など一つしかない。Lv8ホルスは墓地からの特殊召喚に対応していない。だから戻すのだ。おそらく、いや、ほぼ間違いなく瑞貴は現在使用中のデッキに《ホルスの黒炎竜 LV8》を1枚しか入れてないのだろう。そこまでは容易に想像できる。だが……。

(あの伏せカードは瑞貴がかなり前に伏せておいたやつだ。少なくとも俺が《六武衆の理》を発動して、ザンジを墓地経由で氷を溶かす際には余裕で発動できたカード。もしあそこで発動していれば俺はザンジからのラインでホルスを潰すことができなくなっていた。だがもしそうなれば動きを見せた瑞貴の隙をつく別の手もあり得た。けど瑞貴はこちらの手の内をある程度を把握した上で最小限の動きで……)

「エンドフェイズ、《ホルスの黒炎竜 LV6》を墓地に送りデッキから《ホルスの黒炎竜 LV8》を特殊召喚」

アキラが小細工を弄している間、いつのまにやら瑞貴の側には盤石の態勢が築かれつつあった。彼女の決闘はいわば万全型。シングル戦における彼女の決闘の真骨頂とでもいおうか。高い能力をそのまま生かした盤石な試合運びで隙をつくらず、下手に打ち込んだ相手を袋小路に追い込んで最後には打ち込むことすら諦めさせる。それが瑞貴の実力――

「惚れ惚れする立ち振る舞いだな。半端な切り込みじゃ崩せねえ。おまえは西川瑞貴をどう見る?」

「彼女の能力は記憶力を中心として非常に高い次元で纏まっている。戦術・戦略思想も万能型寄りで一見したところでは隙が見当たらず、考えなしにぶつかれば突き崩すのは難しいだろう。熟練の経験則を除けばあのヴァヴェリ以上といって差し支えない。事実、斎藤聖―喋ったこともないのにフルネームで覚えてしまった―がいたにもかかわらず五分にやりあえていた。方向性の違いこそあれ素養の高さならエリーにも比肩しうるものを秘めている。初めてあったとき、僕も最初は驚きがてらついつい見学にまわってしまった。非常に優れた才能だ。超人的とすら言ってもいい」

詳しく細かく語るディムズディルをみてストラは「杞憂か」と心の中で呟いた。ディムズディルはまるっきり興味のない人間を題材に義理で言葉を尽くすような人間ではない。それにストラの片目からみても瑞貴は大会参加者の中で図抜けている。ディムズディルやエリー、新堂といった面子ならともかく、そんじょそこらの決闘者の力でどうにかなる相手ではない。事実、彼女は現に隙のない決闘を展開している。

「だが。同時にそれが弱点でもある」

「なに?」 瑞貴と一戦交えたことのないストラには寝耳に水だった。

「完全記憶能力者である彼女の認識に曖昧さは存在しない。把握内容に淀みが生まれないこと、そのアドバンテージを知ってか知らずか最大限利用するように努めている。いや、努めざるを得ないと言った方が幾分正しいかもしれない。その正確無比な情報受容能力はある種の潔癖性・神経質な側面をもたらす。つまり、自身の能力が優れているという自負と、その裏返しとしての潔癖性にも似た不安感は視野狭窄に繋がる……。オールラウンダーな能力を有してはいるが、その実績への過敏な意識が極度にメリハリのついたデッキを選ばせる。現在使用している【お触れホルス】などがその一例。整頓の利いた二次元な闘いは見栄の温床となり、見栄は外装の強度を硬く、堅く、そして攻め難く構成する方向に繋がるだろう。だが、それは無敵を意味しない。格下が相手ならば相手は壁を登ることもできず敗れ去るに違いない。だが同格以上の、壁を破る資格を、実力を有する相手にしてみればメリハリの効きすぎた布陣は逆に読みやすく攻めやすい。そして案の定、懐はガラ空きだ」

「厳しいな。ま、西川瑞貴を凌駕するステータス持ちなんてそうそういないだろうからな。それでまかりとおるわけだ。あいつはおめえに任せるよ。適当にどうにかしてその後交通事故で入院してくれ」

「楽をしようと考えるふりをして、闘う気も捨ててはいない。ストラとは癖のある男だ」

「アレと真正面から遊べるのはおまえくらいだよ。ちょっとあれはきついかな……」

「そういうことにしておこう」

「《ホルスの黒炎竜 LV8》でダイレクトアタック。王手がかかったわね、アキラ」

(ここまで何度もアタックしたが、切り込みきれない。流石だミズキ。だが……)

アキラの辞書に「半端」「諦念」という言葉はない。常に獲物を狙うのみ。

(プレッシャーのかけ方が昔とは違う。がむしゃらなだけじゃなく、その勢いを形にしつつある。いつのまにやら、疲れを集中力で消している? だけど初戦は私のものね。注意するとしたら次かしら)

瑞貴の想定はおおよそ正しい。しかし、その近くには、不穏すぎる2人の男。

「どうだストラ。決闘師として西川瑞貴の崩し手の一つでも思いつたか?」

「どうだろうなあ」 ストラは言葉を濁す。らしいといえばらしいか。

「ふうん……まあいい。とにかく僕は一つくだらない方法を今考え付いた」

西川瑞貴について語っている際ふと思いついたらしい。

「あん?」 「非常にくだらない方法だ。さあて、賽の目はどうでるかな」

ディムズディルは悪戯っぽく笑う。彼はこういうとき、実に生き生きとする。

「ん? 地面に振動? こっちにだけか? どこから……ってアイツに決まってるか」

アキラは気がついた。ディムズディルが何かこちらにだけサインを送っていることに。

(どうやらなにかやるらしいな。アイコンタクトか? やってもいいかって? 好きにしろよ。どうせまたろくでもないことなんだろうが精々そっからなにか勉強させてもらうさ)

「公式戦ならずとも完全にマナー違反だが一応本人の許可はとってあるからな」

“ヤジでも入れてれば?” 彼女は確かにそう言った――

瑞貴とアキラの決闘はアキラ劣勢のまま進んでいた。瑞貴は安手の《ボマー・ドラゴン》を捨て駒に道を開き《ホルスの黒炎竜 LV8》で悠々とダイレクトアタックを決める。一方、アキラは引きいれた壁を1枚セット。更に1枚伏せてターンエンド。ブラフか、それとも起死回生か。それを確かめる立場にいるのは今この瞬間ドローした瑞貴である。彼女は優位な立場にも奢ることなく慎重な読みを開始した。

(墓地には《ブリザード・ドラゴン》《ホルスの黒炎竜 LV6》《魔導雑貨商人》《氷炎の双竜》《ボマー・ドラゴン》。アキラの伏せは1枚。それがなににしろホルスとお触れがある以上はこのターン内に発動されることはない。手札に入ったのは《封印の黄金櫃》。残りは手札に《龍の鏡》と《ブリザード・ドラゴン》、伏せに《魔導雑貨商人》経由の《収縮》。アキラの守りは実質裏守備一体。ここで《ブリザード・ドラゴン》で壁を落としてホルスで殴れば残りの2900を削り取ってゲームエンド。アキラの守り方は毎回綱渡りみたいなものなんだから意外ともろい可能性もある。だけど……)

瑞貴は至って慎重派。「もろいかもしれない」では動かないタイプだ。

(ラッシュをかけすぎて返しで一掃されたら? アキラの爆発力はあなどれない。ここはむしろ《ホルスの黒炎竜 LV8》のみを先行させて相手の戦力を消耗させつつ、ホルスが墓地に落ちたところで《龍の鏡》と《ブリザード・ドラゴン》で更にカウンターをかけるのが正解。相手の壁次第の運ゲーにする必要はない)

(くそ。デッキが安定しない。どれも試作品に毛が生えたようなもんだからな。ダウンフォースが効いてない。詰めの余地ありってところか。こんな状態で隙のない戦い方をされるとキツイな)

(ホルス1枚を展開したまま、《収縮》で睨みを利かせる。仮に最悪の状況に陥っても《収縮》を緊急退避に使えばいい。となれば《封印の黄金櫃》の使い道も決まる)

本来なら起点の《未来融合−フューチャー・フュージョン》か終点の《龍の鏡》あたりを呼び込むところだろうが、両方とも既に引いている。《未来融合−フューチャー・フュージョン》に関しては序盤で収賄疑惑をかけられ、《龍の鏡》は現に保持。それではこの状況、この読みで瑞樹がサーチするのはなにか。

(ここで何の考えもなく《龍の鏡》以外を選べばこちらの手札を推測される。だけど捨てるのはあまりに勿体ない。だからここは使用領域が競合する《氷炎の双竜》を除外する。こうしておけばある程度は迷彩にもなるし、後の状況次第で《龍の鏡》―あんまり信用できない―を切り捨てることできるから私の布陣を更に強固にするうえでも十分な価値がある。《F・G・D》と違って破壊効果を持つのは私にとってもアキラにとってもアレを選ぶ十分な根拠。手札には《ブリザード・ドラゴン》もあるから、万が一《龍の鏡》で決まり切らずにもつれても、《氷炎の双竜》の素材が揃うまでそう辛くはない。デッキの残りは即戦力の割合が強いから、2枚目以降の《氷炎の双竜》以外ならこの状況下十分に機能するはず……)

「ホルス単騎でくるぞ! 手札のアタッカー、《ブリザード・ドラゴン》は温存策だ!」

(え?) 思考をまとめた先に飛び込んできた声。それは、聞き覚えのある声。

「図星だな。じわじわと攻め立て、反撃でホルスが落ちたところで《龍の鏡》。デッキの残りが即戦力揃いなのをあてにしつつ、手札のアタッカー、《ブリザード・ドラゴン》と連携してカウンターを被せる。さっき手札に引き入れたのは《封印の黄金櫃》といったところか!」

「嘘……」 思わず声が漏れる

「裏守備次第と留保しつつ、候補としていたのは《氷炎の双竜》。同じ墓地除外系の《龍の鏡》が手札にあることを隠しつつ、手札の《ブリザード・ドラゴン》と伏せの《収縮》をあてにして《龍の鏡》できまらなかったときの保険とする。あるいは、最初から《龍の鏡》を捨てる手変わりを見越しているか!」

瑞貴の動きがピタリと止まる。予想だにしない奇襲――

「な……」 「動きがとまった! ビンゴだ。そんな癖はそろそろ直せ!」

(嘘でしょ。あの角度から私の手札はみえない。なんで……癖?)

「ストラ、崩れるかもしれないぞ」 「かもな。くだらないが有効だ」

西川瑞貴には完璧主義な部分がある。彼女の部屋は常に整理整頓されている。身体を入れる部屋も、情報を入れる部屋も。そこに割り込んだディムズディルの一声が瑞樹に不必要なまでの頭の回転を促す。そう、不必要なまでの。

「決して集中力がないわけではない。だが、動かされることに耐性がない」

決め打ちペースが外されたことによる乱れ。彼女の思考はどこへ行く。

「彼女は徹底的に、無意味にも複雑に考えるだろう。僕がいかにして次の手を読み切ったかを、当時の記憶から引き出せる情報に基づき割り出そうとするだろう。アキラがそれを読み切っていたかどうかは考慮にいれることもなく。そして、揺らがなければ勝てる勝負を自ら落とすころになってようやく気付くんだ」

「なんにだ?」 この手の実力者であるストラは、話のタネに薄々気づきつつも聞いた。

「勿論“あいつ、あてずっぽうで言ったな”ということにさ。まさか黄金櫃まであたるとは」

「やっぱり適当かよ」 「半分ぐらいは読みだが……もう半分は適当だ。運がよかったな」

当然ながらそんな都合よく読めるわけもない。確かに瑞樹にはなにかしら癖があるかもしれないが、そんな現状に都合のいい癖がいくつも転がっているわけもない。だがそれだけに有効か。

「ついでにいうとうち1枚は彼女がドローするとき普通にみえた。アキラとは違い僕等は正面じゃないからな。1枚みえれば読みの起点としては充分だろ? あとはこちらの予測を小出しにぶつけ、瑞貴の反応が図星ならそこから更に読みをかぶせていけばいい。種を聞いたら簡単だろ」

「ああ、ただの単純な神業だ。種を聞いて誰がそれをできるんだよ誰が」

(あいつもよくやる) アキラも呆れ顔で事の顛末を見守った。ある意味いつも通りか。

「なあおまえ、半分くらい適当って、その分丸々外れてたらどうするつもりだったんだ?」

「そのときはそのときだ。全力で誤魔化せばいい。そういうのはわりと得意なんだ」

(駄目だ。気を散らしてツメを誤った。もう止まらない。アキラを止めることができない)

「しょぼいハッタリだ。だがああいう手合いに対しては意外とこういうのが効く」

思い付きをやらずにはいられないのがこの男。ストラはあきれて言った。

「そんなんだからおまえは三日で女にふられるんだよ」

「三日あればアバンチュールには十分だよダルジュロス君」

「時間がないなら急げばいいってのは違うだろディムズディル君」

「はてなんのことやら」

瑞貴はアキラとの試合後すぐにバッグを置いた場所に戻った。椅子に座り顔を下に落とした。なにかを考え込んでいるようにも放心状態のようにもみえる。焦ったのはディムズディル。

「あれ? ちょっとした悪戯のつもりだったんだが(……少し、少し何か違うかな)」

「ああ。悪戯だ。確かにあの試合は、たとえ手がばれても堅実に最善手を打ち込めば十分勝てる状況だった。気を乱したやつが間抜けっちゃ間抜けかもな」

「なにか他に言いたそうだなストラ」

「先に仕掛けすぎなんだよおまえは」

「?」 「あとはてめえでどうにかしろ」

「……」

瑞貴は押し黙ったまま動かなかった。ディムズディルは状況をはかりかねていた。とりあえず帰りはしないもののフリーズ状態。どうすればいいのか全くわからない。

「悪かった。悪かったよ」

「悪くない。悪くなんかない」

瑞貴はそれだけ漏らすとまた押し黙った。

(自分のこと嫌いになりそう。なんでこうなった)

黙ることしかできない自分が情けなくて仕方がない。横に座っている、いずれくるこの男との決着へ向けて一度真正面から会ってみたかったからここにきたというのに。プライドを突貫工事で構築、心を引き締めてきたらいきなりこれだ。ディムズディルの謝罪はこの場においては最早逆効果だった。

「ごめん」

「お願いだから謝らないで! 横槍の一つや二つ飛ばせばいいじゃない!」

瑞貴はやけになってそう言った。しかし彼の「ごめん」は少し意味が違った。

「ごめん。君が何を考えて何をしにきたのかが1ミリもわからなくてごめん」

「え?」

「前の決闘のこともある。ここで勝負する気は更々ないんだろ。真剣勝負をすれば相手のことがわかる。そういうフィーリングでやってきた。だけどその前の段階というのはあまり考えてなかったな」

「万全の態勢か」と言われれば今のディムズディルはそう万全ではない。アキラの面倒をみるのに忙殺されている。無論挑まれれば迎え撃つが瑞貴はかつて「万全の状態で闘いたい」といった。おそらくその万全とはより高いところでということなのだろう。そう彼は解釈していた。

(ああ、そうか。私はまた無意味に閉じこもってたんだ)

「ストラほどうまくやれる自信はない。だけど僕にはこれしかできない」

「なんでもない。なんでもないことなんです」 「楽に喋ってくれ。僕もそうする」

それは本当にどうということのないこと。拍子抜けしてしまうほどに。

「私に自己紹介させて」 「え?」 「させてっていうか今からする」 「……」

「私の名前は西川瑞貴。愛称とかは特になくミズキって呼ばれてる。よく似た顔のサツキっていうのがいるんだけど(確か見たことあるでしょ?) あれは双子の妹。見分け方は自分で考えればいいと思う。さっきみてのとおり体力ない方が私だから話しかけるときは間違えないよう頑張って。それで貴方は?」

瑞貴はまっすぐな目でディムズディルをみた。彼は初めこそ意を得なかったが、すぐさまこの自己紹介が単なる情報の羅列ではなく彼女が仕掛けたコミュニケーションという名の決闘であることを悟った。

「成程。そういうことなら応えよう。僕の名前はディムズディル=グレイマン。もっとも本名じゃあない。親に貰ったのはディムズディルという部分だけで後ろのグレイマンは単に髪が灰色だったからだ。もうちょっと前は黒かったからブラックマン。日本とは違って、当時の僕等の界隈では少し珍しいぐらいに真っ黒でそれでブラックマンブラックマンと呼ばれていた。丁度名前を捨てた頃だったのでそのままブラックマンということにしてしまったんだ」

「ふーん。でもマックスは『魔王』って意味だと言ってたけど?」

「誰だっけ。まあいいや。どうも行く先々で勝手に意味を誇張されてるらしい。ローマに至っては『溝鼠』ぐらいのニュアンスで僕を呼んでいた。別に何と思われててもいいけどな。中身が変わるわけでもない」

アンダーグラウンドデュエリスト時代のギャラリーからは『破砕請負人』、全国悪党行脚のときは『潰し屋』、3日で別れた彼女からは『人格破綻者』、カード屋の親父からは『悪ガキ』、少し前のピラミスからは『得体の知れぬ化物』、少し前のストラからは『末期のバカ』、のルビとして“Black Man”と呼ばれていた。いずれも彼が行く先々でなにかやらかす度に付与されていった意味の連なりである。

「じゃあ私は貴方を何と呼べばいいの?」

「別になんでもいいさ」 「駄目。絶対駄目」 「わかったわかったわかったよ」

瑞貴は自己紹介を強いた。何が何でもという調子で。ディムズディルも応えた。

「“ディムズディル”と呼び捨ててくれ。僕はそれ以上でもそれ以下でもない」

「そういえばエリーはディムって呼んでたけど?」 「呼びたいか?」 「いーえ」

「他の7人って貴方が集めたんでしょ? 一癖も二癖ある人ばかりよく集まったわね」

「折角だからな。あまりおおっぴらには言えないが主催者に頼まれたんだ」

「なんで?」 「日本決闘界の活性化? 確かに集めてよかったとは思う」

「ふーん。だけどよく集まったわね。意外と人望あるんだ」

「旅費は勿論のこと賞金でつったからな」 「賞金でつった?」

「優勝賞金500万は僕の財布から出てるんだ」 「え? それって」

「本当は裏コナミの独立した仕事だったんだ。でかい大会をやろうということになってそれをまわす人間がなんの因果か僕だったと。ただ企画の途中で自分で参加したくなったから知り合いにいくつかの要求をのむことを条件に一切合財を丸投げした。日本での対戦についてレポートを出したりとか。資金を提供したりとか。あんまり主催者との距離を近づけるのは本意ではないのだが仕方がない。兎に角そういうことだから、最初はプレイヤーキラーを用意する趣向だったのが全員正規の参加者ということになったんだ」

「仕事しなさい。球団のオーナーが代打俺っていうようなもんじゃない」

「だけどその方がやる気も出るというものだ。丸投げ先も僕よりこういうのに向いている。僕は僕で熱心に人を集めることができた。結果オーライということだ。大部分が徒歩というのは疲れたけれど」

「徒歩?」 「ヨーロッパを横断したりアメリカを横断したり非常に骨が折れた」

「なんで?」 「金がなくなったからに決まってるじゃないか。節約だよ節約」

「もっと別の部分で節約すべきだったんじゃないの? 優勝賞金とか」

「それは無理だ。賞金もなしに僕の誘いに応じるわけがない。ベルクとか特に」

(一応合ってるような……激しく何かを間違えているような……)

余談。バカンス中のヴァヴェリを勧誘した際は海からいきなり現れたかと思うといきなり倒れ病院に運ばれ3日ほど入院し現地のニュースになった。ストラを勧誘した際はフランスの居所に突然現われ家に上がりこみ飯を食って一通り話し込んだ後そのまま帰ったという。後日、勧誘の手紙が改めて来たのは言うまでもない。話を聞いた瑞貴が「最初から手紙でいいんじゃない?」ともらしたがその疑問が解決されることはついぞなかった。こんな具合に話が進む。

「現地でスカウトまでやりましたと。だけどまさかアキラを誘うなんてね」

「確かに出会ったころのアキラは、純粋な戦闘能力だけなら他の者に見劣りした。だがアキラには他にはない。オリジナリティがある無茶なら僕等も色々やってきたが、無茶それ自体を型として昇華する。この短期間の間にアキラは見事潜在能力を開花させた。あれは真似できない」

「真似できない?」

「ミラーでは勝てないということだ。こちらの最大戦力をもって迎え撃たねば……」

楽しそうに語るディムズディル。しかし瑞貴は少しばかり目を伏せた。

「……たぶんだけど。この件につき貴方の思い通りの展開にはならないと思う」

瑞貴はやや言いづらそうに言った。彼女にはなにか思い当たる節があった。

「ああ。そうかもしれないな」 「(気づいてる?) なんで特訓につきあってるの?」

「……そんなことより、そのアキラの決闘がいい局面にさしかかってるようだ」

ディムズディルは言葉を濁し、アキラの方をみた。瑞貴はそれ以上聞かなかった。

【フリーデュエル】

だるさんVSアキラ

「あいつらなにやってんだ? まあろくでもないことなんだろうけどさ。あいつのことだから」

「(あれなら大丈夫そうだな) さあな。それよりそろそろ反撃しないとキツイんじゃないか?」

瑞貴が話し込む一方、アキラはストラと対戦していた。かつての勝負ではアキラが負けている。当然、二度負ける気があろうはずもなく。アキラはディムズディルと瑞貴から目を離し、再び決闘に集中した。

「《D−HERO ダイヤモンドガイ》を召喚。効果発動。デッキの一番上をめくる。《最終戦争》だ」

既に最終局面。のるかそるかの大勝負が始まる気配だ。

「おおこわいこわい。そんじゃ、こっちはこっちで遊ばせてもらうぜ。ドロー……場の《レッド・ガジェット》と《イエロー・ガジェット》を生贄に、出てきな! 《The big SATURN》」

《The big SATURN》。かつてアキラを翻弄した爆弾生物――

「手札からカードを1枚捨て1000ライフを支払う。ゴーだ!」

e

「ちぃ……(だがデッキの制御は効いてきた。このまま終われるか)」

「これで3400対2800。これで《最終戦争》は使えまい。ターンエンドだ」

《The big SATURN》の能力。相手の効果で破壊されれば大爆発。その数値は丁度2800。つまり下手にマス・デストラクションでも使おうものならその瞬間アキラはふっとぶ。

(アキラの決闘は大体読めた。ガンドラやらアレやら、崩し手さえ潰せば)

爆弾を自在に使いこなすストラの手腕。土星爆弾がアキラを牽制。

(さあどうする? イメチェンしたけど結果は前と同じでしたじゃしまらないぜ?)

アキラの出方を窺うストラ。どこか楽しげですらある。特訓の成果はいかにといったところか。このときストラはまだ知りきっていない。アキラの目には殺気の炎。むしろここからだ。どんな相手であろうと一瞬の隙から食い破る。1:9の下馬評を食い破るのが彼の決闘。現に今、追いつめられることでアキラの意識は極限にまで高まっていた。

「ドロー……」

独特の、彼だけの何かを纏うアキラ。

(こいつあなんだ……! ひるんでねえ)

ストラもその異様な空気を感じ取る。そして!

「封じた? 舐めるな! 俺の墓標には浅すぎるんだよ! 発動!」

(《浅すぎた墓穴》。今更場の数の水増しか! その程度で……いや違う!)

アキラの眼はあのときの眼だ。寺門吟を、東智恵を倒したときのその殺気。

「手札から《早すぎた埋葬》。墓地から《幻獣ワイルドホーン》を特殊召喚」

「貫通能力持ち……こいつ、まさか!」 「突きぬけろ! ワイルドホーン!」

アキラのワイルドホーンがストラのセットモンスターを突き抜ける。

「これでおまえのライフは2800を切った。メインフェイズ2、いくぜ!」

かつてアキラはストラの巧み心理束縛の前に敗北した。だが今は!

(大爆発を恐れずに向かってきやがる。大馬鹿には脅しがきかねえ!)

「こぉれで何もかも終わりだ! 跡形もなく消し飛べぇえええええええ!」

×

=

「よっしゃあ! いつかの借りは返したぜ! ダルさんよ!」

「かえしてねえだろ。全然かえしてねえだろ。なあ……おい」

両者消し飛び見事にドロー。ペンペン草も生えてこない。

「アキラの決闘の真骨頂。かつてのアキラは、自分だけが崖際を走り死地に身を晒す決闘故犬死が多かった。だが今は違う。相手の身体を掴んでそのまま一緒に崖から飛び降りることで相手にも等しく恐怖を与える。それが艱難辛苦を重ねた末にアキラがたどり着いた境地!

傍らではディムズディルが高笑いをもってアキラを称えている。瑞貴は呆れていった。

「あのさあ。艱難辛苦を重ねた末に『そもそも崖から飛び降りない』っていう選択肢は思い浮かばなかったの? それでいいのかあんたらは」

「無論だ」 「こうじゃなきゃ決闘じゃないだろ」

(ま、らしいっちゃらしいか)

ディムズディルはいったん瑞貴のところまで戻り座った。彼は言った。

「しょうがないだろ。いったん請け負って、それであの決闘をみせられたら」

瑞貴は少し微笑みを取り戻した。和んだ空気と勝負の空気の混合。これに乗じてみよう。彼女は彼に軽く呼びかけた。振り向いた相手に対し、彼女は改まった口調で言った。

「貴方に決闘を申し込みたい。それも、真剣勝負を」

「ここでか?」 ディムズディルの眼の色が変わった。

「違うわ」 瑞貴は首を振った。彼女はこう提案する。

「初めて勝負したあのとき、私を潰したくないっていったでしょ。私はもう潰れない。絶対に勝ち進む。この大会がこの先どんな形式のどんな課題のどんな決闘を放りこんできたとしても。だから約束して。貴方も私とあたるまで絶対に勝ち進む。貴方ならできるはず。そして最後にぶつかったとき、そのときこそ私の挑戦を受けて欲しい」

瑞貴はディムズディルの眼をみてはっきりとそう言った。先程のやりとりでやや調子を取り戻した瑞貴は今こそとばかりにその旨を告げる。この挑戦を受けない男が果たしているだろうか。

(色々あったけど来てよかった。少しは分かりあえた気がする。あとはこの先の勝負を……)

「やだ」

あ、いた。

「やだってなにやだって。折角そっちのお望み通りのシチュエーションを整えてるのに」

意表をつかれた瑞貴はやや乱雑にそう言った。しかしそれが不味かったのかもしれない。

「勝手に曲解しないでもらおうか。何を勝手に人の意思を無視して話を進めているんだ君は。じゃあなにか? 君が準備を整え目的物を分離してこちらに通知するまで常勝無敗で勝ち進み誰もが公の場と認めるような大舞台でわははよくきたな西川瑞貴だがここまでだ永遠の眠りにつくがよいでも言えというのか? なんと悠長な!」

瞬間、ディムズディルは「しまった」と思う。しかしもう止まらなかった。瑞貴も同じだ。

「貴方は人の都合を無視し過ぎ! 大きな舞台で闘いたい。それの何がおかしいの?」

「君の願望に付き合う気はないと言っている。君とて僕の挑戦を却下した。僕は、僕は自分が闘いたいと思ったときに即闘いたい。アキラとも、ショウとも、そして君ともだ。だが君は断った。それもよし。君が闘いたいときに挑んでくればいいだけのことだ。この大会期間内にはいくらでもその機会が掃いて捨てるように転がっている。申し込むなら都合がつく限りでいつでも受けて立つ。だが君のためにわざわざ場をこしらえるなんてまっぴらだ。ただでさえ……」

「随分と忙しそうじゃない。女の子1人の挑戦すら受け合えないなんて」

「少なくとも君に今すぐ挑みたいとは思わない。仮に君が誰よりも素晴らしい決闘者で、そんな君が先程言ったようにする以外では僕と闘わないというのなら考えてもいい」

地雷は連鎖的に爆発していく。その発言は瑞樹の琴線に悉く触れた。

「そう。そういうこと。やっぱり眼中にないってこと。つくづく舐められた」

「そんなことは言ってない。ただ君の完全記憶は既に一度堪能した」

「もう一度堪能したいとは思わない? アキラとは熱心に、練習相手までしてあげて」

「アキラのデュエルは、アキラのデッキには貪欲な可能性が眠っている。それだけだ」

「私のデッキにはないってこと。はっきりいった。私の才能も努力も無意味ってこと!」

お互いが何か言うたびに地雷が爆発する。彼は珍しく(?)怒りを露わにした。

「なら聞くが! 君のデュエルは、君のデッキはどこにある! まだみせてもらってないぞ」

「もう見せたでしょ何回か。それに初めてあったときから改良もした。今も改良は続けてる。前回、あなたが勝手にぜぇぜぇはぁはぁばててる間、私がずっと粘ってたのを忘れたの?」

「デュエルフィールドは才能の展覧会でもなければ努力の演説会でもない!」

会話が通じたように思えたのは錯覚だったのか。瑞貴は言いきった。

「な……改めて思った。私は貴方が嫌い。だいっきらい」 「ああ、僕もだよ」

「あいつら、なに言い争ってるんだ?」

(まったくあいつはこれだからなあ……)

「おいアキラ。暑いだろ。ジュースでも買いに行こうぜ」

ストラは半ば強引にアキラを外に連れ出した。

「お、おい。いいのか? 絶対相性悪いぞあいつら」

「あんなバカでも俺等には唯一無二のリーダーさ」

余計な手だしはいらない。必要なのは時間――

―30分後―

【フリーデュエル】

西川瑞貴VSだるさん

「すまねえな。あいつさ。そんなわりいやつじゃないんだが……」

「いいんです。あれで。私へのあいつはあれでいいんです」

「あんまあいつを甘やかすな」 「それはダルさんの仕事ですから」

「俺はローマじゃねえんだよ」 「私はダルさんじゃありません」 「うぉい」

(初めて会ったあのとき、あいつは「私をつぶしたくない」と言った。今考えても確かに私は潰れる寸前で、だからこそあの場で再会した時は逃げ出したぐらいだった。だけどあいつ本当は遠慮とかそういうこと考える人間じゃない。序盤のイベントで勇者を返り討ちにする魔王を装ってたんだ。本当は延々と死力を尽くして戦いたい癖に。私だって。私だってどうせ戦うなら垣根なしに勝負してみたい)

本当のところ瑞貴は「大丈夫だから」と言いに来たのかもしれない。だからこそディムズディルのヤジに簡単に揺らいでしまった自分が許せなかった。気を使わせてしまった自分が嫌で嫌で仕方がなかった。しかし彼女はとりあえずバッグでぶん殴ることを覚えた。バカはとりあえず殴っとけの法則。それともう一つ。ストラとアキラが買い出しに行っている間に2人で話したこと――

「1つ聞いていい?」

暫くの沈黙の後瑞貴は口を開いた。

「なんだ?」

(なんでそんなに生き急いでいるの?)

しかし現実には別のことを聞いた。

「貴方、誰かを追い続けたことある?」

聞いてどうしようというのだろうか。

「自分を超えた力を持つ決闘者を……」

しかし彼女は聞いた。そして彼は答えた。

「ある」

「誰?」

裏コナミSCS『

バスタートーナメント=バスター=アサルトバスター

それは静かな告白だった。彼はどこか遠い目をしていた。

「知ってる。通称“バスター卿”。初代世界チャンピオン。霊長類最強の決闘者」

「エリーの父親だ」 「エリーのパパ? そうだったの。それで? 闘ったの?」

「負けたところをみたことがなくてさ。是非負かしてやろうと思ったんだけどな」

(そう。そういうこと。だから……) 何故か瑞貴は1人納得していた。

「先に挑発したのは僕だというのに。狭量すぎたな」

先の話が終わった1分後ぐらいの沈黙の後、彼はそう言った。瑞貴は思った。話し込んだ際聞いたアキラやショウとの一件を聞いても思うこと。彼は生き急いでいる。一方で生き遅れている。どちらが先にあるのかは最早鶏が早いか卵が先かのレベルだがいずれにせよ彼は彼なりの理で動いている。瑞貴にはそれだけでよかった。後は、後は彼女の方から彼女なりの理を見せるだけ。

「私は必ずもう一度貴方の前に決闘者として立つわ。そしてその頃には、むしろ貴方の方から舞台の上で勝負を挑みたくなるような西川瑞貴としてそこにいてみせる。それでいいでしょ?」

瑞貴の言葉を聞いたディムズディルは先のデッキケースを取り出すと一端デッキを抜いた。それは《メガロック・ドラゴン》のイラストが描かれたからっぽのデッキケースだった。

「これが僕のデッキだ。僕はずっとこのデッキと共に闘ってきた」 「これが!? 空っぽなのに?」

「このデッキケースの中にはいくつものデッキが存在しては消えていった。幾多の決闘を勝ちぬくほどよくできたものもあれば残念ながら僕の力量不足を露呈するだけだったものもある。1年以上ほぼ同じ構成で使い続けたものもあればほんの1日だけの役目を全うしたものもある。1個のデッキを延々と使うこともあれば常時複数のデッキを常備していなければやってられない時期もあった。あくまで主義主張趣向を前面に押し出すこともあれば逆に哀しい妥協を強いられることもあった。喝采を浴びるものもあればひっそりと消えていったものもある。打ち捨てられたカードは数知れず。盛者必衰。生々流転。決闘者の宿命。だがどれもこれもこのデッキケースの中に納められ決闘の場に持ち込まれたものは他の誰でもない僕の

「“誰であろうと”。その言葉必ず覆して見せるわ」 「僕もたぶんそれを望んでいる」

西川瑞貴は立っている。決闘場に立ち続けている。。

「ドロー。(つってもそうそう人間立ち直るもんでもないよな)」

ストラは心なしか油断していた。そしてゆるい手を打った。

(そこで壁をセットするのはゆるい。ここは必ず食らいつく)

「私のターンです。ドロー! 手札から《封印の黄金櫃》を発動」

(なんだ。ミズキの気配が今までと違う。なんつか熱を帯びている)

瑞貴は盤面を見渡した。こころなしか少し広い気がした。

「手札から《ドリルロイド》を召喚。バトルフェイズ……」

(おいおい。どうにかしろとはいったがマジかよ……)

「不可思議な子だな彼女は」

少し遠くをみるように彼は言った。アキラは少し考え言葉をかえす。

「おまえにはわかんないかもしれないが精々つきあってやれ。俺にはなんとなくわかる。じゃないと自分を保てない、なんていったらおまえにはお笑いなのかもしれないけどな。それが今のあいつにとっての現実なんだよたぶん。目をそらそうにもそらせないもの。よくよく考えれば過去ってもんなのかもな。もっとも、現在進行形で生きるおまえにゃ縁がないものかもしれないけどさ」

そのときディムズディルは少しだけ哀しい顔を晒した。ほんの一瞬ではあったが。

「そんなことはない。そんなことはないさ。そんなことがあるものか」

「よい闘争であった。その実力と精神力に応えようか。裏コナミ最終章!」

「ぐあっ!!」 それは、10メートルほど吹き飛ぶディムズディルだった。

「若年ながらよくぞ栽培した。(うむ。大地決闘の素養があるな)」

裏コナミ『栽培』担当。栽培仙人こと新上=ハイデッガー=辰則。

「敗北を恥じる必要なんかない。コンティニューは意思の数だけあるんだぜ」

裏コナミ『連射』担当。アドゾンからの電撃移籍を果たした栽培仙人のライバル高橋名人。

「我々に牙をむいたものは撲滅必須が常道。だが交渉の余地もまた残されている」

裏コナミ『交渉』担当。会議場でのボディブローに定評のある“鉄拳”のバルザック。

「恐ろしい少年もいたものですねえ。私では歯が立たないでしょう。くわばらくわばら」

裏コナミ『万化』担当にして古参。SCS最弱を誇る決闘紳士ゴライアス=トリックスター。

(…………)

裏コナミ『宗教』担当。謎に包まれた魔界僧ドルジェダク=ヤマンタカ。

「ぐーぐー」

裏コナミ『異能』担当。ベルメッセ=クロークス(睡眠中)。

「化物の巣か。なるほどここはいごこちがよさそうだなローマ」

「かもな」 傍らのローマは静かにそうつぶやいた。

「ほう。まだ息があるのか2人とも」

「おまえがくれた生き甲斐のおかげでな!」

「(期して待つのが期待。しかしいざ本人から「上で待て」と言われてみると“上で待ってる”の一言がでてこないとは。)ローマ。僕は……にはなれないらしい。僕にはあの座は向いていない」

「今なんかいったか?」

「なんでもない。さて今のうちにデッキの調整でもやっておくかな」

ディムズディルはデッキを取り出し再度調整し始めた。黙々と。アキラも感化されたように作業に臨む。彼がこのとき何を考えていたのか。それは彼にしかわからないことである。

「ターンエンド」 (最初にぬるい手うった時点で終わってたか。抜くんじゃなかった)

瑞貴は既に圧勝ムード。ストラも一応足掻いたが挽回できそうな状況ではない。

(やっぱ西川瑞貴は西川瑞貴。玉は玉ってか。いや、それだけじゃねえか)

「やるね」 「心配掛けてすみません」 「俺がいつ心配したよ」 「今さっきです」

(今日はいろいろあった。目をつぶると思い出す。あんなこと……こんなこと……)

思い切って来てみたけど踏ん切りをつけるいい機会になった。いい経験になった。

(あんなこと……こんなこと……いろいろあった)

会いに来たらいきなり決闘盤を渡され体のいいスパーリングパートナー。

(あんなこと……こんなこと……)

実力をみせようとした決闘では謎のヤジが飛んできてだだ崩れ。

(あんなこと……こんなこと……)

アレとアレとあとアレと。

(……なんか段々イラついてきた。このまま帰るのすっごく癪なんだけど)

この恨みはらさでおくべきか。

(こっからカードケースを投げつける。うん、駄目だ。絶対避けられるか打ち返される。第一届かない。そもそも私のやり方じゃない。でもなんか今日の分だけでも返しておきたい。だけどあの反応のいいあいつに対してなにをどうすれば今の状態から……反応? あ、そうだやるだけやってみる?)

「すいませんダルさん、この勝負、ちょっと私物化させてください」

瑞貴は両手を合わせて先に謝っておいた。

「ああ? 元々私物だろこんなもんは。好きにやりな」

「わかりました。それじゃあ、続けます。手札から……」

瑞貴は手札を切ってモンスターを更に展開する。それをみたストラはここぞとばかりに《ライトニング・ボルテックス》で対応するが《黄泉ガエル》を墓地に落としている彼女のリカバリーは早かった。

(やるな。だが微妙にぎこちない気もする。付け入る隙か?)

はたしてそうなった。ストラが最後の力を振り絞り突撃すると瑞貴の守りは意外と脆い。

「それでさディムズディル……どうした?」 「いや……(ミズキの決闘、妙だな……)」

最終ターン、瑞樹の守りは左端に展開した《黄泉ガエル》のみ、ストラは仕掛ける。

「《地砕き》を発動。でもって《The big SATURN》……ファイナルアタックだ!」

(あん? やっぱり動揺してたってことなんか? すっげえもろいな)

そして――

「アキラ、わかってると思うけれど勇一が相手だと最初の崩し手がからぶる可能性が濃厚。それと大技は小技を交えてこそ生きるわ。別に応援する気はないけど、今日の駄賃ってことで。ダルジュロスさん、今日はどうもありがとうございました。それとディムズディル……貴方は精々8番目がお似合い。それじゃ」

「精々8番目? ディムズディルはベスト8ぐらいがお似合いってか? 結構キツイな」

瑞貴は去っていった。戦績だけを見るなら、彼女の今日はそうよくはなかった。

「最後の決闘、意外ともろかったな。どういうことなんだろうなあ。なあ……」

ストラは瑞貴との決闘を振り返る。一方、ディムズディルは難しい顔をしている。

「西川瑞貴か。一瞬何かを感じた気もするんだが。錯覚だったのか?」

「ストラ、ミズキを甘くみるな」 「ああ?」 「流石というべきか」 「なにがだよ」

「西川瑞貴は強そうにみえて脆いが、弱そうにみえて逞しい」 「なんだそりゃ」

ディムズディルは数歩足を進め頭の中の疑問点を整理、答えを出すと、おもむろに振り返り喋り出した。

「最後の決闘の終盤戦、彼女はまず左から1番目、3番目、4番目にモンスターを展開していた。そして魔法・罠ゾーンの左から2番目には魔法・罠類を1枚伏せてターンエンド。それをみたストラは返しで全体除去(マス・デストラクション)を仕掛ける。墓地に行った内の1枚は《クリッター》。彼女はデッキからモンスターカードを手札に加える。そして次のターン、全体除去を食らうことを最初から想定して墓地に《黄泉ガエル》を落としていた彼女は、当然のように《黄泉ガエル》と手札に加えていたモンスターカードを左から2番目と3番目に展開。左端に魔法・罠カードを伏せてターンエンド。それを見たストラは一気呵成に攻撃を仕掛ける。そして最終ターン、《収縮》の使用により致命傷を免れた彼女は《黄泉ガエル》を左端のモンスターゾーンに展開してターンエンド」

「おいおい。おまえ何を言ってるんだ? カードの順番? まさか……」

「決闘中だろ。相手の出方だってある。そんなことがありえるのか?」

「二者択一だが、できあがる意味からして長音はモンスターゾーンに置かれたカード、短音は魔法・罠ゾーンに置かれたカードと考えるのが妥当だろう。そして左端にカードが置かれた以上、左詰めで考えるのが自然。トン・ツー・トン・トン、ツー・ツー・ツー、ツー・トン・トン、ツー……LODT、それも8番目が僕にはお似合いらしい」

「モールス信号。しかしLODTってのは……LIGHT OF DESTRUCTIONか。なら8番目ってのは……」

「日本のLODTの8番目等一々覚えてないが……まあそれはこれから本人に教えてもらうさ」

ディムズディルはあたりを散策し始めた。候補はそう多くない。ディムズディルは瑞貴が先程座っていた椅子の座布団をめくると「ビンゴだ」と軽く呟いた。そこにはカードが1枚裏向きで挿しこまれていた。恐るべき速度で正解に至ったディムズディルはそのカードに向けて手を伸ばす……が、そこで急ブレーキ。

「不味いな。これは僕の負けなのかどうなのか。そもそもこれは勝負なのかどうなのか」

ルールもなければ開始の宣言もなくダメージを負うこともない。さてさてどう捉えるべきか。

「どうした?」 「ギリギリ1センチで踏みとどまったわけだが。ストラ、判定を願いたい」

「そうだな。とりあえず今のおまえのその態勢が劇的にダサいってのは言えるだろうな」

「劇的にダサい……」 ディムズディルは天井をみて1秒2秒……態勢を整えて言った。

「だな。悪戯というものはそれがすべてだろう。見事にやられた……」

ディムズディルは掌を顔に当て苦々しげにそう言った。

「だから何の話だよ」

「トイレの落書きと一緒さ。こっちを見ろ(↓)、こっちを見ろ(←)、こっちを見ろ(↓)、こっちを見ろ(→)、こっちを見ろ(↓)、こっちを見ろ(→)。“みたおまえはまぬけやろう”」

ディムズディルはカードの表をみることなくストラにカードを投げ渡した。そこに描かれたイラストをみてストラはそういうことかと納得する。明らかに作為的なメッセージの伝達。その行為に向けて都合のいい手札が舞い込んでいたのは偶然だろう。しかしそこからかつて自分がやられたことを思い出し、過去のデータから有利状況における相手のラッシュを算出、それに合わせて暗号を送る。しかも彼女はカード番号まで逐一覚えていたのである。彼女なりのメッセージ。

「このカードは有り難くもらっておこう。次に相見えることあらば、君の答えをみせてくれ」

彼は笑った。彼女は伝える。確かに貴方には自分にみえないものがみえているのかもしれない。だけど、みえない私が愚か者だというのなら、みえる貴方だって愚か者になるかもしれない。そう彼女は伝えたのだ。異常なまでの着眼力と広範囲の視野、そして優れた複合的情報処理能力。ディムズディルは確かに恐るべき速度で暗号を解いた。しかしそれを可能にした高い能力とその背景にある精神性、即ち少年のような好奇心の強さが命取りになることだってある。暗号の内容が特定人へ宛てたメッセージである以上、伝わらなければ意味がない。つまり西川瑞貴は、ディムズディルなら余裕でメッセージを読み解くと確信した上でそこにちょっとした、警句という形の悪戯心を忍ばせたのである。アキラはストラの持つカードを覗き見た。「なるほど」。そう言いたくなるぐらいには単純明快だった。

アルカナフォース0−THE FOOL……

【こんな決闘小説は紙面の無駄だ!】

複合的な理由で遅れました。お詫びを申し上げるとともに読了を感謝したいと思います。あんがと。永続罠なら《リビングデッドの呼び声》から《サイバー・シャドー・ガードナー》、速攻魔法なら《サイクロン》から《リロード》までを節操無く好み、価値観はわりとガチ志向。そんなふつつかで欲張りな人間の描く決闘小説ですが幅広く御愛好いただければもっけの幸い。一応展開を急ぎつつも目の前の1人1人1枚1枚を大事にできたらいいなと思います。つまりあれだ。こんなこと書くってことは次回はまた遅れるっつう。

うん。ごめん。

↓おもろかった? ガンガンブーストしてくださるとバカみたいに喜びます。

![]()

![]()

![]()